Великолепны камские берега. Спокойная река величаво плывёт между ними, отражая в себе высокие густые леса, крутые скалы и светлое северное небо.

Недалеко от пристани расположен старый Соликамск. С горки на горку бегут его неширокие улички с крепкими старинными домами, и церквами, которые здесь охраняются как художественные памятники древнего русского зодчества.

В нескольких километрах от старого города выросли новые посёлки, заводы, шахты. Здесь-то и сосредоточена главная деловая жизнь Соликамска.

Отсюда можно спуститься в подземное соляное царство. Для этого надо пройти на рудник, войти в кабину подземного лифта. Кабину эту горняки называют клетью. Захлопнется дверь, зазвенит звонок, и клеть стремительно понесётся вниз. Не пройдёт и двух минут, как клеть остановится. Пора выходить! Мы спустились под землю на глубину двухсот пятидесяти метров.

И вот мы на улицах подземного города. Стены тоннеля, вдоль которого мы идём, блестят в свете электрических ламп. Так и тянет потрогать рукой прихотливые пёстрые узоры на стенах. Они словно вытканы сказочным мастером. Синие звёзды, оранжевые полосы, сургучно-красные змейки, бархатисто-лиловые и молочно-белые пятна переплетаются в неповторимых сочетаниях.

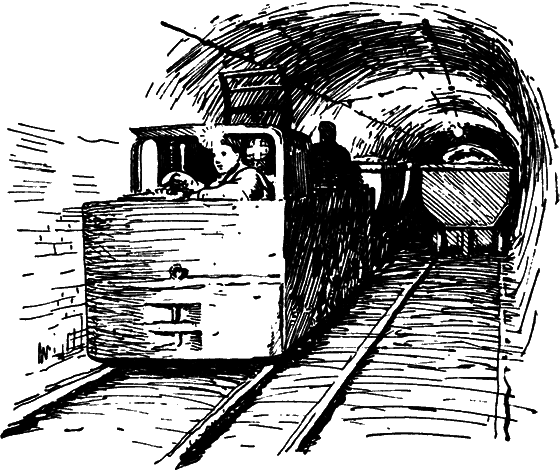

Центральная подземная улица широка и просторна. По ней проложены рельсы, которые на десятки километров уходят в боковые улички, такие же светлые и нарядные. Улички ведут в громадные залы с высокими сводчатыми потолками и блистающими стенами. Зайдя в такой зал, невольно испытываешь чувство робости. Вспоминаются сказки о подземных окаменевших великанах — хозяевах земных недр…

И вскоре я действительно увидела его хозяев. Но они совсем не были похожи на воображаемых мною великанов! Напротив, это были веселые молодые пареньки в шахтерских шапках и брезентовых куртках. Одни из них бурили отверстия в блестящих стенах, другие управляли электровозами, которые то и дело появлялись и уезжали дальше по бесконечным стальным рельсам. Третьи работали у вагонеток, куда ссыпались глыбы вывороченных цветных камней.

Пареньки шутили между собой, дружелюбно улыбались на моё приветствие. А когда я, смеясь, поделилась своими фантастическими размышлениями, один из них сказал:

— А ведь здесь даже балы устраивали. Только не какие-то там великаны, а сами шахтёры… Было это в тридцатых годах, я тогда ещё в школе учился. Вот в таком же зале, как этот, настелили пол деревянный… здесь танцевали, а в другом буфет устроили. Музыка во всю гремит! Огня — море! И всё это под землёй. Праздновали Октябрь.

В далёком прошлом на месте города Соликамска, как во многих местах нашей Родины, было огромное солёное море. Высыхая и отступая, оно оставляло слои каменной соли.

Подземные ручейки размывали каменные соляные пласты и текли под землёй в виде соляных рек. Кое-где воды подземных рек выбивались на поверхность, образуя соляные родники. К этим родникам приходили лоси полакомиться солью. О соляных источниках узнали местные жители — манси, охотники и рыболовы.

И постепенно слава о них докатилась до Новгорода. А там нашлись предприимчивые люди — братья Калинниковы. Они приехали из Новгорода в незнакомый край в пятнадцатом веке. В Соликамске сохранилась память об этих первых солеварах.

Расположившись на безлюдном берегу речки Боровицы — одного из притоков Камы, — братья Калинниковы начали выкачивать соляной раствор из земли, выпаривали его и полученную соль сплавляли в Новгород.

Недолго поработали они на Боровице. Обследуя берега других камских притоков, братья Калинниковы нашли речку Усолку и вскоре перебрались туда. Рассолы на берегу Усолки показались им более богатыми солью. Здесь Калинниковы пробурили в земле скважины и построили деревянные трубы, по которым соляной раствор поступал из-под земли.

Трубы эти и чаны для выпаривания рассола установили в высоких деревянных постройках, похожих на сторожевые башни средневековых крепостей. Эти постройки назывались варницами.

Так на берегу Усолки возникли первые строения села Соль Камская.

А в шестнадцатом веке на Каму пришли знаменитые купцы Строгановы. Московский царь Иван Грозный подарил им пустынные камские берега от устья Лысьвы до устья реки Чусовой. И Строгановы принялись хозяйничать на камских берегах, сеять хлеб, разводить скот, заниматься рыбной ловлей. Но больше всего богатели Строгановы от добычи соли.

Они построили несколько новых варниц, в дополнение к старым, сохранившимся ещё от братьев Калинниковых. Соль отправляли в Москву и в Казань, в Нижний Новгород, в Калугу, в Коломну и даже за границу: в Пруссию и Швецию.

Год от году увеличивались добыча соли и количество варниц. Село Соль Камская выросло в город Соликамск.

Вначале город строился из дерева, его часто постигали пожары, разоряли и набеги местных жителей, которых притесняли и угнетали богатевшие солепромышленники. Но ничто не мешало развитию солеварения.

У Соликамска появился даже свой герб, на котором была изображена соляная варница, указывающая на то, что главное занятие жителей этого города — солеварение.

Герб Соликамска.

Вслед за Строгановыми в Соликамск потянулись и другие купцы, соблазнённые слухами о сказочных прибылях от добычи соли.

В течение нескольких веков одно поколение купцов-солепромышленников сменялось другим, а подземные соляные рассолы оставались неистощимыми. Они так же, как двести и триста лет тому назад, текли по деревянным трубам из скважин к варницам.

Соликамск отстраивался красивыми каменными домами, храмами художественной архитектуры, в садах богатых купцов вырастали невиданные в том краю фруктовые деревья, а в духоте солеварен гибли сотни людей. Это были крепостные крестьяне, беглые арестанты и просто закрепощённые жители окрестных селений.

Они ютились в тесных лачугах на окраинах Соликамска и от зари до зари работали, добывая своим хозяевам сокровища древних морей.

Больше всего солеваров интересовала белая кристаллическая соль, которую они получали, выпаривая рассолы.

Всё остальное, что, как им казалось, «засоряет» соль, выбрасывалось вон. Случалось, что из какой-нибудь скважины шла только «грязная» соль, имеющая красный цвет и горький вкус. Такую скважину приходилось оставлять и рыть новую.

Старожилы Соликамска рассказывают, что в начале этого века красная соль особенно часто поступала по деревянным трубам в варницы. И всякий раз это вызывало огорчение хозяев-солепромышленников.

Красный цвет соли был сигналом из Соликамских недр. Красный кристалл как бы рассказывал о том, что миллионы лет назад, когда здесь было море, одновременно с каменной солью образовались соли калия. У них другой цвет. Но не надо бояться этого цвета! Красные соли принесут пользу полям, сделают плодородной почву…

Но солепромышленники не обратили внимания на этот сигнал.

Калиевые удобрения покупали в Германии по очень дорогой цене.

Во время войны с Германией в 1914 году русские хлебопашцы особенно остро почувствовали необходимость в калиевых удобрениях. Ввоз из Германии прекратился. Надо было срочно принимать какие-то меры.

Правительство царской России не отпускало денег на разведку недр своей земли. И всё же разведка велась. Целая группа учёных-патриотов делала это за свой счёт. Среди них видное место занимал Николай Семёнович Курнаков.