Дарлингтон был исследователем старой закалки: в свободное от преподавания в Гарварде время он отправлялся в джунгли на поиски новых видов животных — особенно жуков. О его похождениях рассказывают легенды. Однажды его схватил крокодил и утащил на дно реки, но Дарлингтону удалось отбиться. Истерзанному ученому пришлось совершить дальний переход за помощью. В тот же день он написал жене, что «встретился с крокодилом».

В то время, в 30-х годах XX века, шли дебаты по поводу механизмов расселения животных по планете. Тогда еще не знали о движении литосферных плит. Существовали две основные точки зрения, объяснявшие распространение животных: либо раньше между материками имелись «мосты», что позволяло животным перебираться с одного места на другое, либо животные перемещались благодаря воде и ветру. Дарлингтон яростно отстаивал вторую гипотезу, а его начальник Томас Барбур склонялся к первой.

Эксперимент с лягушками (сейчас нам даже трудно себе такое представить) был проведен с целью проверки одной из гипотез. За кофе в послеобеденные часы в музее двое ученых поспорили и наконец заключили пари. Барбур утверждал, что животные не могли перемещаться с помощью ветра, поскольку при ударе о землю они погибают. Дарлингтон возражал, что ветер может переносить мелких животных на значительное расстояние. Решили проверить теорию экспериментально.

А что же с мертвыми лягушками? Через несколько минут они ожили. В траве прыгало множество лягушек. Дарлингтон доказал справедливость своей гипотезы.

Конечно, в том, что лягушки не разбились, нет ничего сверхъестественного. Это связано с размером животных. Более легкие животные при падении ускоряются медленнее, чем тяжелые, потому что сталкиваются с более сильным сопротивлением воздуха в расчете на массу. Описывая это явление, один из основателей эволюционной генетики Джон Бердон Сандерсон Холдейн заметил: «Можно сбросить мышь в шахту глубиной тысячу ярдов, и… оправившись от легкого шока, она убежит. Крыса погибнет, человек разобьется, а от лошади останется мокрое место».

Представьте себе, что вы хотите предсказать свойства некоего животного (сколь долго оно живет, как передвигается, какова форма его тела), которого вы никогда не видели. Для этого нужно учесть несколько параметров: способ питания, условия обитания, положение в пищевой цепи и так далее. Люди используют этот подход, занося в каталоги измеряемые параметры животных и анализируя данные с помощью ряда статистических инструментов (это позволяет выявить наиболее значимые параметры, определяющие видимые различия). Выясняется, что важнейшим предсказательным параметром является размер животного. Если вам известен размер животного, вы многое сможете сказать о его физиологии: частоте сердечных сокращений в покое (у мелких животных сердце бьется чаще), чувстве опасности (чем крупнее животное, тем меньше страха оно испытывает) и даже продолжительности жизни (крупные животные нередко живут дольше).

Буквально все проявления внешнего мира воспринимаются нами в соответствии с нашим размером, включая оценку размера как такового. Размер и форма зрачков, глазных яблок и хрусталиков определяют остроту зрения, так же как форма и структура различных элементов слухового аппарата определяют частоту воспринимаемого звука. Поскольку в прошлом мы были вынуждены спасаться от хищников и отыскивать добычу, человек похож на радиоприемник, настроенный на узкий диапазон длин волн: значительная часть окружающего мира остается скрытой от нас. Чтобы расширить восприятие, ограниченное нашей биологией, нужно научиться иначе воспринимать свой размер и самих себя.

Антони ван Левенгук (1632–1723) долгое время торговал тканями, и для определения качества товара ему были нужны увеличительные стекла. Очарованный свойствами стекла, он придумал новые линзы, увеличивавшие объекты гораздо сильнее тех, которыми пользовались коллеги. Он вновь и вновь изменял форму стекла и с каждым разом видел все более мелкие объекты, в итоге добившись двухсоткратного увеличения. Каждое новое стекло позволяло увидеть мир чуть иным.

Левенгук тщательно берег свой секрет изготовления линз. Несколько столетий считалось, что он добивался тонкости стекла полировкой. В 1957 году в журнале «Сайентифик американ» появилась статья о том, что для изготовления линз Левенгук нагревал стеклянные палочки и растягивал их в стороны, так что они разрывались в самом тонком месте. При повторном нагревании на обломанных концах палочек образовывались крошечные шарики. Левенгук отделял шарик от палочки и вставлял его в оправу, с помощью которой стеклышко и образец удерживались на нужном расстоянии. Такое изогнутое стекло обладало свойствами лупы.

Левенгук рассматривал через лупу абсолютно все. Как известно, однажды он исследовал под микроскопом зубной налет изо рта одного пожилого господина. В нем Левенгук обнаружил «невероятную компанию ловко плавающих анималькулей… Их было так много, что слюна казалась живой». Считается, что это одно из первых описаний бактерий. Левенгук рассматривал воду из пруда и обнаружил множество форм жизни (от водорослей до микробов), а позднее записал, что в человеческой сперме содержатся маленькие существа, похожие на головастиков.

Толпы любопытных набивались в кабинет Левенгука в Делфте, чтобы посмотреть на чудеса. Так люди впервые увидели незнакомый новый мир. На протяжении тысячелетий все человеческое знание концентрировалось вокруг мира, доступного нашему зрению, слуху и осязанию. Позволив нам выйти за пределы, ограниченные биологической наследственностью, Левенгук показал, что мы являемся одними из крупных созданий среди бесчисленного множества микроскопических существ.

Антони ван Левенгук и его микроскоп

Всего за несколько десятилетий до экспериментов Левенгука с микроскопом Галилео Галилей (1564–1642) занимался противоположной задачей: он шлифовал стекла для изготовления телескопа. Самый мощный телескоп того времени, эквивалент сегодняшнего бинокля, позволил Галилею изучить фазы Венеры, увидеть вращающиеся вокруг Юпитера спутники и обнаружить на небе гигантские туманности.

Левенгук пытался с помощью микроскопа разглядеть микроскопический мир. Галилей глядел на небо и видел гигантский мир с невероятно огромными планетами и невообразимыми расстояниями. Взглянув на мир глазами Левенгука, мы были неприятно поражены обилием микроскопической жизни вокруг и внутри нас, а взглянув глазами Галилея, обнаружили, что вокруг нас и над нами существует другой необъятный мир. Этим переосмыслением мы обязаны новому способу использования стекол.

В 1633 году, спустя двадцать лет после создания телескопа и описания вращения тел Солнечной системы, Галилей был обвинен в ереси и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Ученому было уже семьдесят лет, и поэтому ему разрешили находиться под домашним арестом — сначала в Сиене, а потом в его собственном доме во Флоренции. Пять лет, будучи в заключении, Галилео писал труд по физике. Ему запретили печататься в Италии, поэтому голландский издатель Луис Эльзевир тайно вывез рукопись из страны.

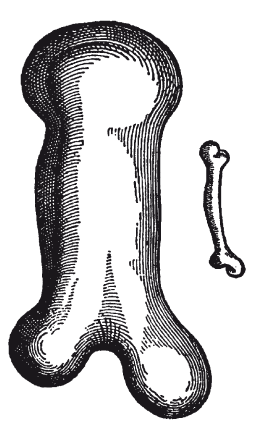

Галилей и его рисунок: сопоставление костей слона и мыши.

Книга Галилея совершенно не похожа на современный научный текст: она представляет собой изложение беседы трех вымышленных персонажей, обсуждающих фундаментальные законы Вселенной. Их разговор передает красоту математики, описывающей окружающий нас мир. На второй день беседы эти трое начинают обсуждать законы, определяющие форму предметов. Что происходит с предметами по мере увеличения их размера? Чем мелкие предметы отличаются от крупных? Рассмотрим, говорят персонажи Галилея, деревья: невысокие могут иметь довольно тонкие стволы, но у высоких пропорции совсем иные. При одинаковых свойствах древесины, чтобы не гнуться и не ломаться, высокие деревья должны иметь пропорционально более толстые стволы, чем низкие деревья. Это простое соответствие между формой и размером распространяется на многие объекты вокруг. Посмотрите на литографию из книги Галилея. Бедро мыши и бедро слона во многих отношениях схожи: оба костяные, в обоих одинаковые суставы. Но бедренная кость слона пропорционально толще кости мыши. Как и в примере со стволами деревьев, более крупный размер требует новой формы. Этот закон справедлив для динозавров и для слонов, так же как для мостов и зданий. И, как определил Галилей, закон этот объясняется тем, что более крупным объектам приходится иметь дело с более значительной силой тяготения.