А теперь посмотрите на цветок лютика. Лепестки его, принадлежащие спорофитному поколению, образуют идеальной формы рефлектор, концентрирующий солнечные лучи на пыльниках и завязи, чтобы быстрее развивался гаметофит. Опять приспособительный признак, пригодный для будущего, некое «воспоминание о будущем» и необъяснимый с точки зрения прямого приспособления. Разве что мы наделим цветок способностью предвидеть и солидными знаниями оптики и физической химии.

Подытожим все сказанное. Случайные, ненаправленные и неприспособительные изменения генетических программ (мутации) – непреложный факт, доказанный тысячами разных способов. Теперь мы знаем их молекулярные механизмы и уверенно повышаем частоту их возникновения. Не можем лишь одного – вызывать направленную нужную нам мутацию. Но, как мы должны были бы убедиться, это невозможно до тех пор, пока мы не знаем структур и функций всех генов в клетке и не научимся изменять один ген, не изменяя остальных. В природе без вмешательства человека это невозможно принципиально.

Почему же до сих пор есть люди, яростно борющиеся с неопровержимыми фактами?

Вероятно, по той простой причине, что не могут принять идею случайных изменений («Старик не играет в кости»!).

И по той же причине номогенез (в смягченном, ретушированном, но сохранившем всю свою сущность виде) поддерживается некоторыми исследователями до наших дней. «Наука – враг случайностей», все должно быть закономерно. А то, что такие подходы, мягко говоря, философски беспомощны, номогенетиков не волнует. Лишь бы не принять в качестве источника материала для эволюции случайный процесс. От теории требуется, чтобы она объясняла, почему на земле должны быть кошки и мыши и почему мыши должны прятаться от кошек в норы.

О подобных взглядах иронично писал Энгельс («Диалектика природы», очерк «Случайность и необходимость»): «Если тот факт, что определенный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь, представляет собою явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон сохранения энергии, то на деле не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость снижается до уровня случайности». По большому счету эволюции наличие на Земле кошек и мышей столь же случайное событие, как наличие в стручке шести или семи горошин, и бессмысленно выводить его из свойств протопланетной туманности.

Мутации: много их или мало? Не так давно казался существенным вопрос: много или мало мутаций изменяет генетические программы? Физик Эльзассер полагал, что их чересчур много, настолько, что ДНК просто не может быть хранителем наследственной информации. Эту роль он отводил неким нематериальным «биотоническим законам».

Конечно, доказать мутацию в результате действия нематериального фактора трудно, но еще труднее доказать самое его существование. Поэтому перевес был на стороне другой гипотезы: мутаций слишком мало чтобы они могли обеспечить должную скорость процесса эволюции.

Действительно, мутация каждого отдельно взятого гена происходит с довольно низкой частотой (10-4…10-8). Многих к тому же удивлял один непонятный факт: у микроорганизмов мутации отмечались реже, чем у высших организмов. Но дело в том, что у бактерий и геном меньше. Легче набрать без опечаток газету, чем книгу достаточно большого объема. Когда пересчитали частоту мутаций на единицу содержания ДНК в геноме, скорости мутагенеза у всех земных организмов практически совпали.

Представление о том, что мутаций недостаточно для объяснения темпов эволюции, кажется очень привлекательным для врагов «всяческих случайностей». Оно проникло даже в научно-фантастическую литературу: в одном (не из лучших) рассказе люди далекого будущего усердно помогают эволюции на других планетах – ведь природных мутаций недостаточно! Автор не ведал, что представление, которое он принял за научную истину, самое фантастическое в его рассказе.

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Да, мутации наблюдаются в природе довольно редко. Чтобы повысить их частоту, селекционеры применяют мутагены, лучи Рентгена и кобальтовые пушки. И все-таки вспомним длинный список факторов, повреждающих ДНК, приведенный в начале этой главы. Если принять, что изменения идут только в результате отщепления пуриновых оснований, при случайных изменениях температуры и pH, то простой расчет показывает: даже при этом клетки каждого человека теряли бы 50 тысяч нуклеотидов в сутки! За 70 лет жизни человек потерял бы 40 процентов всех пуриновых оснований. Ясно, что мы пришли к абсурду. При таком темпе он просто не дожил бы до 70 лет, а погиб еще в утробе матери. На деле люди порой вдвое перекрывают этот возраст и умирают отнюдь не из-за недостатка пуринов.

Следует прийти к выводу, что генетические программы заложенные в каждом из нас, чрезвычайно помехоустойчивы. Стабильность их определяется отнюдь не химической инертностью, а целым рядом особенностей структуры и специальными системами, которые отфильтровывают помехи или корректируют опечатки – как вам угодно – на каждом новом поколении клеток.

Первый из механизмов борьбы с помехами, самый простой, но не самый эффективный, – повторение, дупликация. Вспомним, что у каждого из нас в клетках по два генных набора, от отца и от матери.

Если в одном из них произошла мутация по важному гену, мы можем этого и не заметить: ген второго набора компенсирует мутацию и она в фенотипе не проявится, но только до тех пор, пока оба одинаково поврежденных гена не встретятся в одной оплодотворенной яйцеклетке. Вероятность этого повышается при близкородственном скрещивании. Недаром законодательства всех стран запрещают браки между близкими родственниками.

У полиплоидов геном напоминает тот разговор двух судовых радистов, о котором я уже вспоминал. Однако этот механизм очень уж прямолинеен и ведет к большим затратам и осложнениям. Практичнее дублировать не весь геном, а лишь наиболее важные его части. Так оно и есть, важнейшие последовательности ДНК представлены у высших организмов многими десятками, а то и сотнями копий, например те гены, в которых кодируются ядерные белки – гистоны. Примечательно, что многократно дублированы в основном не структурные гены, кодирующие белки, а регуляторные. Структурные гены в основной своей массе уникальны. Это имеет глубокий смысл: изменение каждого белка имеет шанс проявиться в фенотипе, чтобы пройти оценку на полезность в горниле эволюционных процессов. А вот регуляторные системы обязательно должны сработать, предоставить этот шанс структурному гену. Поэтому они должны быть многократно дублированы.

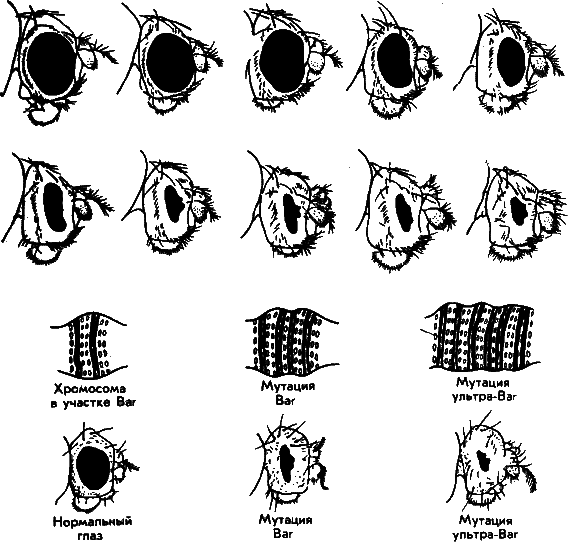

Рис. 34. Наверху – некоторые мутации глаз плодовой мушки дрозофилы. Генетикам очень повезло, что у нее, как и других двукрылых в клетках слюнных желез имеются гигантские хромосомы. Они поперечно исчерчены; каждая полоска в первом приближении соответствует одному гену. Удалось показать, что мутация Ваг, более чем вдвое снижающая число фасеток в глазу, обусловлена удвоением, дупликацией одного гена. Если же ген утраивается (мутация ультра-Ваг) фасетки практически редуцируются.

Этого мало. На заре эволюции, в эпоху становления генетического кода, триплеты ДНК кодировали аминокислоты, по всей вероятности, не столь жестко как сейчас. В результате возник весьма помехоустойчивый механизм кодирования аминокислот тройками нуклеотидов, особенности которого описаны советским биофизиком М. В. Волькенштейном. Можно сравнить принципы построения генетического кода с пишущей машинкой Остапа Бендера. Как вы, конечно, помните, машинка конторы по заготовке рогов и копыт имела кавказский акцент: у нее не было буквы «е», и ее пришлось заменять буквой «э» (…приложэниэ. Бэз приложэний). Почему же великий комбинатор заменил «е» буквой «э», а не какой– либо другой? Это всем понятно: подбиралась буква, наиболее близкая по звучанию. Другая бы искажала смысл слова.