На основе действия омматидии создан за рубежом и еще один прибор. Известно, что омматидии дают несколько изображений предмета. Это помогает наблюдать за движущимся объектом, ибо он последовательно входит в поле зрения каждой омматидии. По этому свойству насекомое может определять скорость движения предмета.

Устройство глаза насекомого послужило прообразом нового прибора для мгновенного измерения скорости самолета. Прибор получился недорогим, небольшого размера. Он извещает наблюдателя о скорости самолета или любого другого тела, пересекающего его поле зрения.

Приведенные примеры показывают возможности бионики для совершенствования навигационной техники, но не дают никакого основания утверждать, что уже все процессы в природе познаны и осталось лишь собирать плоды. На самом деле у бионики очень много нерешенных проблем, в частности в изучении способов и устройств, позволяющих животным ориентироваться в различных условиях и особенно в период миграции.

Различные представители животного мира — журавли, летучие мыши, угри — преодолевают расстояния во много тысяч километров и всегда точно приходят к месту своего размножения. Даже такое малоподвижное существо, как черепаха, способно преодолевать большие расстояния, строго выдерживая нужное направление. Каждые три года морские черепахи, преодолев путь в пять с лишним тысяч километров, собираются в определенном месте для кладки яиц.

Специалисты высказали предположение, что миграция объясняется поисками теплых краев. Но оказалось, буревестник, например, совершает путь из Антарктики на Северный полюс. Так что одного этого объяснения недостаточно.

При более внимательном изучении процесса миграции заметили, что на полет птиц влияет, так сказать, «астрономическая обстановка». Это удалось установить в планетарии, где воспроизводилось движение звезд и велись наблюдения за ночным полетом малиновок. То, что в полете некоторые птицы ориентируются по звездам, может быть, объясняет и тот факт, что ночью они летают над облаками, на высоте многих тысяч метров.

Как осуществляется эта ориентировка птиц — сказать пока точно нельзя. Однако некоторые косвенные намеки на характер процессов уже есть. Установлено, что радиоволны, излучаемые передатчиками локаторов и связных станций, мешают «приборам» ориентировки птиц в полете выполнять свои функции. Значит, и система навигации птиц основана на использовании электромагнитных колебаний.

Известно, какое значение ныне приобретают астронавигационные системы в управлении ракетами, в самолето- и кораблевождении. Как было бы важно методами бионики объяснить эту способность животных, изучить и технически воспроизвести столь удивительный орган.

Знатоков современной техники радиолокации не может не заинтересовать такой факт. Два американских ученых решили исследовать вопрос о том, каким образом самцы бабочки «Малый ночной павлиний глаз» (Saturnia pavonia) отыскивают самку на расстоянии 10 км. Решено было заключить самку под стекло. Бабочки-самцы по-прежнему летели к самке. Ничего не дало и помещение самки за металлическую сетку. Только экран, не пропускающий инфракрасные лучи, как бы полностью изолировал бабочек разного пола друг от друга. Американские ученые смело заключили, что самцы имеют как бы «локатор инфракрасных лучей». Может быть, дальнейшие исследования уточнят этот первоначальный вывод. Однако несомненно, что столь малогабаритные устройства обнаружения объектов на расстояниях в десятки километров заслуживают самого пристального внимания.

Управление научных исследований военно-морского флота США проводит исследования «биологической навигационной системы» голубей. Ученые стремятся раскрыть секрет того, как голуби ориентируются над незнакомой местностью и находят дорогу к дому. Для наблюдения за этими птицами на всем протяжении их полета применяется совершенно новая система. Она основана на приеме сигналов миниатюрного радиопередатчика, укрепляемого на спине голубя.

Радиопередатчик работает в метровом диапазоне волн (частота 140 Мгц). Собран он исключительно на полупроводниках и весит 66,8 г. Источниками тока служат ртутные батареи, обеспечивающие 20 часов непрерывной работы. Антенна — выпускная, длиной 101,6 см. Чтобы она не запутывалась в хвостовых перьях, значительная часть ее одета в стекловолокно.

Вдоль предполагаемого маршрута полета голубя располагаются приемные станции для записи направления его движения. Приемники могут принимать сигналы от «радиофицированного» голубя с любого направления на расстояниях свыше 33 км. Осуществляется пеленгация голубя, в строго определенное время, и точки его нахождения наносятся на карту. Во время одного полета голубя в районе Филадельфии наблюдение велось на протяжении 33 км.

Кроме направления полета решено следить за изменениями внешней среды и ответными реакциями организма голубя на них. Интересуют ученых и кровяное давление и дыхание голубя. В итоге они надеются раскрыть тайну биологической навигации и на этой основе создать малогабаритные системы навигации и обнаружения.

Исследования не ограничиваются голубями, намечается изучить «опыт» таких птиц, как альбатросы. Предполагается организовать также исследования передвижений бурых дельфинов, китов, акул, морских черепах, то есть таких животных, которые почти все время находятся вблизи водной поверхности, что облегчает слежение за ними.

Известно, что при объяснении принципа радиолокации обычно ссылаются на летучих мышей, которые легко различают препятствия в полете, излучая звуковые волны и принимая отраженные сигналы. Но оказалось, что не только принцип действия локационного аппарата мышей представляет интерес, но и его устройство и характеристики. Ученые установили сейчас, что этот аппарат обладает большей точностью, чем созданные человеком радио- и гидролокаторы. Оказалось, что летучие мыши одного из видов легко обнаруживают проволоку диаметром менее 0,3 мм, несмотря на то что она дает, безусловно, чрезвычайно слабый отраженный сигнал.

Характерно и то, что точность обнаружения препятствия достигается даже при наличии шума, интенсивность которого во много раз превосходит интенсивность принимаемого сигнала. Так, по данным английского ученого Л. Кея, эхолокационный аппарат летучих мышей успешно действует даже при отношении интенсивности сигнала к интенсивности шумового фона, равном 35 (в логарифмических единицах измерения — децибелах).

Любопытным оказывается и то, что у разных видов летучих мышей эхолокационные аппараты устроены по-разному и для ориентации используются различные сигналы. Обыкновенные насекомоядные мыши издают ультразвуки с частотной модуляцией. Их частота меняется в пределах от 90 до 40 кгц за время порядка нескольких миллисекунд (от 10 до 0,5 миллисекунды).

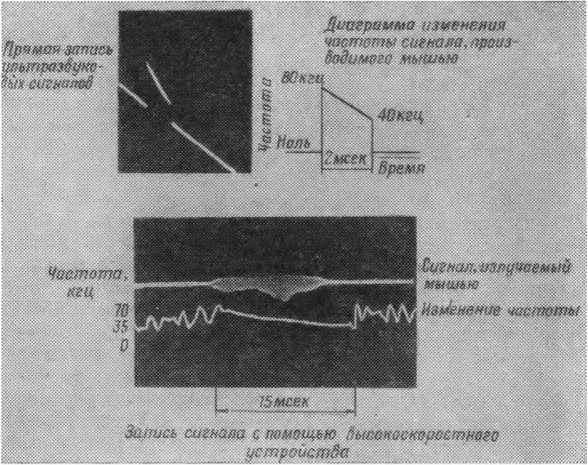

На рис. 6 показаны записанные на пленку разными методами сигналы, излучаемые насекомоядной мышью.

Рис. 6. Запись на пленку сигналов, излучаемых насекомоядной мышью.

Сигналы улавливались емкостным микрофоном и подавались на дискриминатор, то есть детектор частотно-модулированных колебаний. Выходное напряжение выпрямленного тока при этом было прямо пропорционально частоте входных сигналов и не зависело от их амплитуды.

Как же действует «локатор» насекомоядной мыши? Она летает с открытой пастью, в результате поле излучаемых сигналов перекрывает угол 90°. Представление о направлении, по мнению специалистов, мышь получает за счет сравнения сигналов, принимаемых ушами, которые подняты во время полета, как приемные антенны. Подтверждением этого мнения служит то, что стоит вывести из строя одно ухо летучей мыши, как она совершенно теряет ориентировку.

В литературе отмечается, что ушная раковина летучей мыши устроена примерно так же, как и у человека, но диапазон принимаемых частот шире — от 30 гц до 100 кгц.

Сам процесс обнаружения объектов насекомоядной летучей мышью еще полностью не выяснен и изучается. Что касается объектов на удалениях до 1–1,2 м, то предполагается, что мышь может различать сигналы от нескольких из них. Как показано на рис. 7, сложение излучаемых импульсов, модулированных по частоте, и отраженных сигналов дает сигналы разностной частоты Δf, которая будет пропорциональна расстоянию до объекта. Длительность сигналов разностной частоты также функция расстояния.