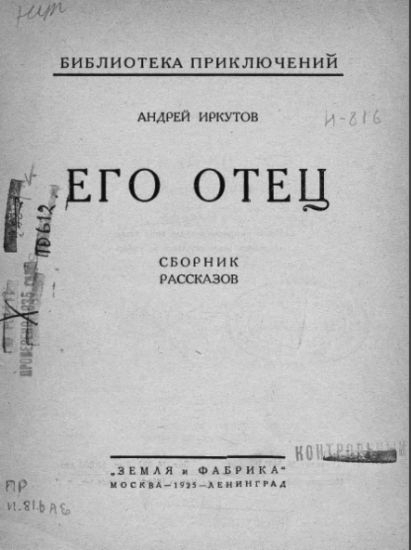

Андрей Иркутов

ЕГО ОТЕЦ. Сборник рассказов

Его отец

Памяти тов. Энгеля и всех замученных.

«Гвозди б делать из этих людей.

Крепче б не было в мире гвоздей.»

Тихонов

I

Старик Виль с силой ударил кулаком по столу.

— Вздор! Говорю тебе, вздор. Меня на красивые слова не поймаешь.

Его сын поднялся, резко отодвигая стул, и ответил:

— Когда-нибудь, отец, ты поймешь, что ты не прав.

— Никогда! Поздно мне переучиваться. Я двадцать лет в партии и двадцать лет верен партии.

— А партия?

— Что, партия?

— Партия верна тебе?

— Твоему классу.

— Нашему классу? Верна?

— Партия делает все, что может. Партия действует осторожно. Партия не хочет рисковать жизнью страны.

— Чьей страны?

— Моей страны! Твоей страны тоже.

— Нет, отец, моей страны еще пока нет! Есть мой класс, работающий в стране, принадлежащей другим. Есть мои братья и мои угнетатели. Но моей страны...

— Нет? Ее никогда у тебя не будет. Никогда! Слышишь! Ты и все, которые идут рядом с тобой. Вы безумцы, глупцы, желающие перепрыгнуть через десятилетия. Вы...

— Мы — будущее, отец. Те, с кем ты — прошлое. И знаешь что, отец...

Он шагнул к старику и опустил свою молодую, сильную руку на его плечо.

— Знаешь что, отец, и ты, и тысячи других, таких же, как ты, уйдут от этого прошлого, уйдут и придут к нам. К будущему придут, отец!

Виль как будто впервые увидел своего сына. Он опустил глаза под уверенным взглядом глубоких серых глаз, пронизывавших его насквозь, видевших то, чего старый Виль не хотел показать никому на свете.

Да, он колебался! Он — старый боец партии — он, социал-демократ, знававший лучшие времена партийной жизни, сдавал в своей непоколебимой уверенности. Крепко уложенные в его седой голове тезисы и каноны, вбитые тысячами речей и тысячами резолюций, колебались под напором того страшного, того неумолимо бьющего в глаза, что дает жизнь и что называется — факты.

Но все-таки он верил в партию. Партия выйдет на дорогу. Партия не может не выйти. Партия должна выйти. И он, старый Виль, всегда деливший с ней радости побед и горе поражений, не может оставить ее в тот момент, когда ей особенно нужна поддержка таких крепких, таких настоящих, как он.

С ней, с партией. Вытаскивать ее, помогать ей, но ни в коем случае не толкать ее глубже в пропасть, ни в коем случае не идти к тем безумцам, которые опыт десятилетий ставят ни во что и, отшатываясь от отступающих, впадают в другую крайность, слишком зарываются вперед.

Но все-таки...

— Слушай, отец! Я знаю тебя, и ты поймешь, наконец, ты должен понять, что той партии, к которой ты причисляешь себя, давно уже нет. Партия, это — те, кто идет вперед, кто угадывает еще неясные и неоформленные стремления массы, воплощает их в конкретные лозунги. Раз оставшись позади, партия уже перестает быть партией.

Да, да, это его сын говорит! Его сын! Когда он был молод, у него тоже был такой голос и такие глаза, и такая железная уверенность в правоте своих слов. Да, да. Это его сын!

Он помнит, хорошо помнит тот день и час, когда в первый раз увидел в постели жены маленький красный комочек, отчаянно барахтавшийся и кричавший. У него дух захватило от нахлынувшего чувства, и он едва мог спросить:

— Сын?

— Сын, — ответили ему.

И в эту минуту он поклялся, что все лучшее, все бунтующее, что есть в нем, он без остатка передаст ему, своему сыну.

Он налег на книги. Он хотел, чтобы все знания, все понимание жизни его сын получил от него, от своего товарища и отца по крови и классу. Он радовался, что ребенок рос сильным и крепким, радовался, что мальчик жадно, как губка, впитывал в себя каждое слово, каждую новую мысль. Когда он подрос, Виль брал его с собой на собрания, и восьмилетний мальчик, сидя на плече отца, слушал ораторов, бросавших малопонятные, но как-то инстинктивно запоминавшиеся мысли.

Первый раз они расстались во время войны. Отец взял в руки винтовку, во славу родины ушел на далекий фронт и полные четыре года высидел в окопах под пулями и снарядами. А когда вернулся, то в исхудалом голодном тринадцатилетнем мальчике, едва узнал своего сына — своего Фреда!

И первый раз пошатнулся отец. Первый раз не нашел ответа на вопросы того, кто привык видеть в нем и учителя и друга. Первый раз сомнение в правоте своей и своей партии закралось в истрепанный долгими боями и кровавыми ужасами фронта мозг.

И понял старый Виль, что ничего больше он дать сыну не может, что где-то там, в хаосе битв, он растерял, растрепал, растратил всего себя и самое лучшее что было в нем — веру в партию!

И все чаще и чаще, с каждым годом, вычерчивая резкую грань, вырастала стена непонимания между ним и Фредом. Вначале мальчик, неудовлетворенный тем, что говорил отец, целыми часами сидел где-нибудь в углу, глубоко задумавшись, сам своими силами пытаясь распутать узлы противоречий. Потом он откуда-то принес новые слова и новые понятия. Сперва неуверенно, робко, как бы нащупывая себя, а потом все резче и тверже отстаивал он перед отцом правоту того, что открылось перед его юным умом, что волей к победе переполнило его сердце.

Старик-отец волновался, спорил, не уступал и как-то раз пошел на собрание этих «молокососов», с тайным намерением: выступить и разбить всех, кто будет молоть вздор. И в этот день он впервые увидел сына своего на трибуне, перед толпой таких же молодых, буйных, рвущихся к борьбе, как и сам оратор.

Увидел и почувствовал, что это он сам. Он, старый Виль! Это все лучшее и яркое, что еще есть в нем. Это то, что он передал своему сыну, это то, ради чего он двадцать лет носил в кармане билет партии.

II

Их расстреляли на рассвете. Теплое весеннее солнце робко выглянуло из-за края долины и, едва показав края своего диска, закуталось трауром туч.

Там, где кончаются последние убогие домишки городской окраины, лежали они. Правые руки с выпрямленными пальцами так и застыли в последнем приветственном жесте. Полуоткрытые губы словно еще бросали в утренний туман последний крик.

Солдаты стаскивали сапоги с одеревеневших ноги, тела мотались из стороны в сторону.

На груди одного алел значок КИМ-а, и стекавшая с лица струйка крови алой лентой обходила это препятствие. Их лица, изуродованные ударами прикладов и пулевыми отверстиями, были все-таки прекрасны той красотой молодости, которая не уступает даже смерти.

Никто не знал, в чем их вина. Ни прокурор военно-полевого суда, грозно требовавший смертной казни, ни судья, заранее знавший, какой приговор вынесет он, ни солдаты, послушные команде офицера и спустившие курки двадцати винтовок, чтобы двадцать свинцовых гвоздей вбить в молодые тела.

Там, где организовали они митинг протеста против приговора над своими старшими товарищами коммунистами, там была мирная полоса в мирной стране. Они имели право созвать такой митинг и они созвали его.

Но их схватили, бросили в тюрьму и через день после их ареста объявили район на военном положении. Они не испугались этого. Ну что же? Ведь они-то организовали митинг до военного положения. Не может приказ главнокомандующего войсками округа иметь обратную силу.

Но им доказали, что может. Перед самой смертью своей они лишний раз убедились в том, что там, где дело касается рабочих, для буржуазии всякие средства хороши, и всякие нормы теряют свое значение.

С ними разыграли гнусную комедию суда, перед которым они предстали избитые, окровавленные, измученные голодовкой. Они не могли стоять, и удары прикладов удерживали их от падения на землю. То, что из троих только один был в состоянии отвечать на вопросы и то с трудом, сплевывая кровавую слюну после каждой фразы, ставилось им в вину, как неуважение к судебной власти.