— Смерть Христова! — сказал Шико. — Только бы он не увез с собой генеалогическое древо, ну а если так, я все равно его догоню, хотя бы пришлось загнать десяток лошадей. Но нет, — добавил он, — адвокаты хитрые бестии, а наш в особенности, и я подозреваю… Да, кстати, — продолжал Шико, нетерпеливо постукивая ногой и, по-видимому, связывая свои мысли в один узел, — кстати, куда девался этот бездельник Горанфло?

В эту минуту вошел хозяин.

— Ну что? — спросил Шико.

— Уехал, — ответил хозяин.

— Исповедник?

— Он такой же исповедник, как и я.

— А больной?

— Лежит в обмороке после разговора.

— Вы уверены, что он все еще в своей комнате?

— Черт побери! Да он выйдет оттуда только ногами вперед.

— Добро, идите и пошлите ко мне моего брата, как только он появится.

— Даже если он пьян?

— В любом состоянии.

— Это очень срочно?

— Это для блага нашего дела.

Бернуйе поспешно вышел, он был человеком, преисполненным чувства долга.

Теперь наступил черед Шико метаться в лихорадке. Он не знал, что ему делать: мчаться вслед за Гонди или проникнуть в комнату адвоката. Если последний действительно так болен, как предполагает хозяин, то он должен был передать все бумаги Пьеру де Гонди. Шико метался как безумный по комнате, хлопая себя по лбу и пытаясь найти правильное решение среди тысячи мыслей, бурлящих в его мозгу, как пузырьки в котелке.

Из комнаты Николя Давида не доносилось ни единого звука. Шико был виден только угол постели, задернутой занавесками.

Вдруг на лестнице раздался голос, заставивший его вздрогнуть, — голос монаха.

Горанфло, подпираемый хозяином, который тщетно пытался заставить его замолчать, преодолевал одну ступеньку за другой, распевая сиплым голосом:

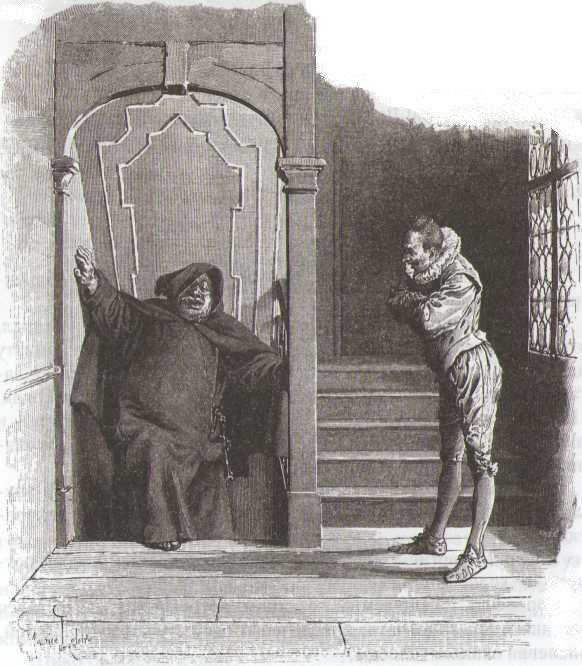

Шико подбежал к двери.

— Заткнись, ты, пьяница! — крикнул он.

— Пьяница… — бормотал монах. — …если человек пропустил глоточек вина, он еще не пьяница!

— Да ну же, пошевеливайся, иди сюда, а вы, Бернуйе… вы… понимаете?

— Да, — сказал хозяин, утвердительно кивнув головой, и бегом спустился с лестницы, прыгая разом через четыре ступеньки.

— Сказано тебе, иди сюда! — продолжал Шико, вталкивая Горанфло в комнату. — И поговорим серьезно, если только ты в состоянии что-нибудь уразуметь.

— Проклятие! — сказал Горанфло. — Вы насмехаетесь надо мной, куманек. Я и так серьезен, как осел на водопое.

— Как осел после винопоя, — сказал Шико, пожимая плечами.

Потом он довел монаха до кресла, в которое Горанфло немедленно погрузился, испустив радостное «ух!».

Шико закрыл дверь и подошел к монаху с таким мрачным выражением лица, что тот понял — ему придется кое-что выслушать.

— Ну что там еще? — сказал он, будто подводя этим последним словом итог всем мучениям, которые Шико заставил его претерпеть.

— А то, — сурово ответил Шико, — что ты пренебрегаешь прямыми обязанностями своего сана, ты закоснел в распутстве, ты погряз в пьянстве, а в это время святая вера брошена на произвол судьбы, клянусь телом Христовым!

Горанфло удивленно воззрился на собеседника.

— Ты обо мне? — переспросил он.

— А о ком же еще? Погляди на себя, смотреть тошно: ряса разодрана, левый глаз подбит. Видать, ты с кем-то подрался по дороге.

— Ты обо мне? — повторил монах, все более и более поражаясь граду упреков, к которым Шико обычно не был склонен.

— Само собой, о тебе; ты по колено в грязи, и в какой грязи! В белой грязи. Это доказывает, что ты нализался где-то в предместьях.

— Ей-богу, ты прав, — сказал Горанфло.

— Нечестивец! И ты называешься монахом монастыря Святой Женевьевы! Будь ты еще бечевочник…

— Шико, друг мой, я виноват, я очень виноват, — униженно каялся Горанфло.

— Ты заслужил, чтобы огнь небесный спалил тебя всего до самых сандалий. Берегись, коли так будет и дальше, я тебя брошу.

— Шико, друг мой, — сказал монах, — ты этого не сделаешь.

— И в Лионе найдутся лучники.

— О, пощади, мой благородный покровитель! — взмолился монах и не заплакал, а заревел, как бык.

— Фи! Грязная скотина, — продолжал Шико свои увещевания, — и подумать только, какое время ты выбрал для распутства! Тот самый час, когда наш сосед кончается.

— Это верно, — сказал Горанфло с глубоко сокрушенным видом.

— Подумай, христианин ты или нет?

— Да, я христианин! — завопил Горанфло, поднимаясь на ноги. — Да, я христианин! Клянусь кишками папы! Я им являюсь; я это провозглашу, даже если меня будут поджаривать на решетке, как святого Лаврентия.

И, протянув руку, будто для клятвы, он заорал так громко, что в окнах зазвенели стекла:

— Хватит, — сказал Шико, рукой зажимая монаху рот, — если ты христианин, не дай твоему брату христианину умереть без покаяния.

— Это верно, где он, мой брат христианин? Я его исповедую, — сказал Горанфло, — только сначала я выпью, ибо меня мучит жажда.

Шико передал Горанфло полный воды кувшин, который тот опорожнил почти до самого дна.

— Ах, сын мой, — сказал он, ставя кувшин на стол, — глаза мои проясняются.

— Вот это хорошо, — ответил Шико, решив воспользоваться этой минутой прояснения.

— Ну а теперь, дорогой друг, — продолжал монах, — кого я должен исповедовать?

— Нашего бедного соседа, он при смерти.

— Пусть ему принесут пинту вина с медом, — посоветовал Горанфло.

— Я не возражаю, однако он более нуждается в утешении духовном, чем в мирских радостях. Это утешение ты ему и принесешь.

— Вы думаете, господин Шико, я к этому достаточно подготовлен? — робко спросил монах.

— Ты! Да я никогда еще не видел тебя столь исполненным благодати, как сейчас. Ты его быстрехонько вернешь к истинной вере, если он заблуждался, и пошлешь прямехонько в рай, если он ищет туда дорогу.

— Бегу к нему.

— Постой, сперва выслушай мои указания.

— Зачем? Я уже двадцать лет монашествую и уж наверное знаю свои обязанности.

— Но сегодня ты будешь исполнять не только свои обязанности, но также и мою волю.

— Вашу волю?

— И если ты в точности ее исполнишь, — ты слушаешь? — я оставлю на твое имя в «Роге изобилия» сотню пистолей, чтобы ты мог пить или есть, по твоему выбору.

— И пить и есть, мне так больше нравится.

— Пусть так. Сто пистолей, слышишь? Если только ты исповедуешь этого почтенного полупокойника.

— Я его исповедую наилучшим образом, забери меня чума! Как ты хочешь, чтобы я его исповедал?

— Слушай: твоя ряса облекает тебя большой властью, ты говоришь и от имени бога, и от имени короля. Надо, чтобы ты своим красноречием принудил этого человека отдать тебе бумаги, которые ему только что привезли из Авиньона.

— А зачем мне вытягивать из него какие-то бумаги?

Шико с сожалением посмотрел на монаха.

— Чтобы получить тысячу ливров, ты, круглый дурак, — сказал он.

— Вы правы, — согласился Горанфло. — Я иду туда.

— Постой еще. Он скажет тебе, что уже исповедался.

— Ну а что, если он и в самом деле уже исповедовался?

— Ты ему ответишь: «Не лгите, сударь, — человек, который вышел из вашей комнаты, не духовное лицо, а такой же интриган, как и вы сами».