Однако неверно было бы истолковывать сказанное как попытку обосновать предопределенность появления на Земле человека. Предрасположенность земной природы к созиданию сознания и разума не означает предрасположенности к созиданию вида гомо сапиенс в качестве носителя этих свойств. Конечно, тот факт, что именно млекопитающие, а среди них именно обезьяны оказались «на острие прогресса» имеет свои причины, но в принципе вполне допустимо, что при несколько ином развитии геологических или, скажем, астрономических процессов первыми в движении к мысли могли оказаться какие-то иные существа. Из ныне обитающих на Земле животных довольно высокими интеллектуальными способностями, помимо ряда наземных и морских млекопитающих, отличаются, например, некоторые виды головоногих моллюсков, а среди животных вымерших определенных успехов по этой части могли, как иногда предполагают, достичь отдельные представители класса рептилий, отпусти им судьба несколько больше эволюционного времени.

Некоторые исследователи давно уже задаются вопросом о том, как сложилась бы дальнейшая история жизни на Земле, если бы не массовое вымирание множества разных групп организмов — от аммонитов до гигантских ящеров (динозавров, ихтиозавров, птерозавров), — произошедшее в конце мелового периода, т. е. на рубеже двух последних геологических эр — мезозойской и кайнозойской. Этот вопрос, сколь бы странным он ни казался на первый взгляд, совсем не бессмыслен. Особый интерес ему придают два следующих обстоятельства. Во-первых, хотя причины вымирания до сих пор точно не выяснены, появляется все больше оснований считать, что оно произошло во многом в силу случайных, внешних по отношению к земной природе причин. Во-вторых, не исключено, что среди тех животных, кого оно затронуло, были и формы с относительно крупным мозгом и довольно сложным поведением, вышедшим уже из под тотального контроля врожденных программ и в какой-то степени зависевшим от научения.

Одной из главных жертв позднемелового вымирания были динозавры, и именно среди них некоторые авторы призывают искать первых претендентов «на продвижение в категорию мыслящих существ».[20] Согласно широко известной и неплохо обоснованной гипотезе, исчезновение динозавров было вызвано катастрофой космического происхождения, т. е. падением крупного астероида, повлекшим за собой резкое изменение климата (его сравнивают иногда с эффектом «ядерной зимы»). Первые веские аргументы в пользу такого хода событий привели в 1980 г. американские исследователи Луис и Уолтер Альваресы, обнаружившие, что в тонком слое глины маастрихтского яруса, относящегося к самому концу мелового периода, содержание иридия — вещества, редкого для геологических пород нашей планеты, но часто встречаемого в большом количестве в метеоритах — в несколько десятков раз превышает норму. Единственной причиной столь резкого повышения концентрации иридия в маастрихтстких глинах могло быть падение гигантского астероида. По расчетам Альваресов, его размер должен был достигать примерно 10–14 км. Какое-то время одним из основных возражений против астероидной гипотезы были ссылки на отсутствие на Земле достаточно крупного ударного кратера соответствующего возраста, но вскоре такой кратер был найден. Он находится на Юкатане (Мексика), называется Чиксулуб, и время его образования — 65 миллионов лет назад — точно соответствует времени образования глин, перенасыщенных иридием. Кроме того, судя по диаметру этого кратера (около 180 км), размер оставившего его небесного тела должен был быть именно таким, какой предполагался ранее на основе проведенных Альваресами расчетов. Естественно, что после публикации результатов изучения Чиксулуба число противников астероидной гипотезы заметно поубавилось, а число сторонников, напротив, увеличилось, и сейчас она, пожалуй, является доминирующей.

Падение крупного астероида должно было повлечь за собой загрязнение атмосферы сотнями миллионов кубометров пыли, что могло привести к ощутимому (до 50 %) понижению солнечной радиации и кратковременному, но значительному понижению температуры у поверхности нашей планеты. Еще одним, не менее тяжелым для живых организмов следствием этого события стал выброс огромного количества токсичных веществ. Резкое ухудшение климата, сопровождаемое кислотными дождями и другими столь же «приятными» вещами, вызвало распад биоценотических систем, и последствия этого распада оказались губительными для многих видов, родов, семейств и целых отрядов растений и животных. Одним из таких отрядов оказались и динозавры. Существует точка зрения, что не произойди этот космический катаклизм, нарушивший естественный, органичный ход развития живой природы, то нашей планетой по сей день владели бы ящеры, и разум появился бы не в своей нынешней материальной оболочке, а в мозгу каких-то из этих животных. В частности, довольно высоко в этом отношении оценивают иногда шансы стенонихозавров — относительно некрупных хищных представителей отряда динозавров, приближавшихся по соотношению размеров мозга и тела к некоторым млекопитающим. Конечно, это — не более чем гипотеза, к тому же гипотеза непроверяемая, но в принципе в ней нет ничего невероятного, и, во всяком случае, она хорошо иллюстрирует идею потенциальной многовариантности эволюции.

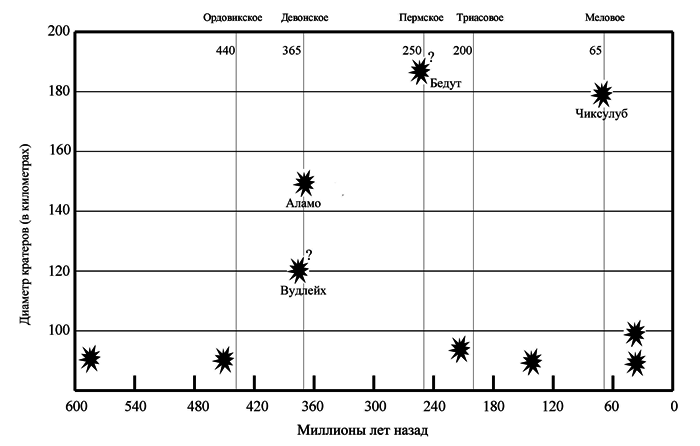

Массовое вымирание, произошедшее в конце мелового периода мезозойской эры, было далеко не единственным и даже не самым крупным в истории Земли. Значительное и быстрое — в масштабах геологического времени — оскудение флоры и фауны отдельных регионов или всей планеты много раз имело место и до, и после позднего мела. Вполне вероятно, что причины, по крайней мере, некоторых из этих событий тоже носили катастрофический характер. Во всяком случае, в числе факторов, которые в прошлом могли вызывать биотические кризисы крупного масштаба, чаще всего называют вулканизм и различные воздействия космического происхождения, прежде всего, падение астероидов.[21] По оценкам астрономов на протяжении фанерозоя, т. е. за последние примерно 600 млн. лет, на Землю упало около 60 небесных тел, размер которых в поперечнике превышал 5 км. Результатом таких столкновений стало образование обширных кратеров диаметром 100 км и больше. Случайность это или нет, но, похоже, что образование самых крупных кратеров приходится как раз на те моменты в истории палеозойской и мезозойской эр, когда живая природа Земли претерпевала наиболее кардинальные изменения (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Показаны древность и диаметр наиболее крупных ударных кратеров, а также периоды массовых вымираний живых организмов. Знаком вопроса сверху справа от значка отмечены кратеры, возраст или происхождение которых пока не установлены с достаточной степенью надежности.

Самое масштабное из всех известных вымираний потрясло органический мир нашей планеты в конце пермского периода примерно 250 млн. лет назад. Влияние его на дальнейший ход эволюции жизни было, несомненно, огромным. По последним оценкам, основанным на детальном изучении ископаемой фауны из соответствующих геологических слоев, в это время с лица Земли исчезло до 95 % всех ранее населявших ее видов. Вполне возможно, что среди них были и такие, чье развитие могло в будущем привести к формам с высокоразвитой нервной системой, крупным мозгом и сложным поведением. Получи их история свое естественное продолжение, очень многое в мире, вероятно, выглядело бы сегодня совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Этому, однако, не суждено было случиться и, скорее всего, не суждено в силу вмешательства факторов внешних по отношению к живой природе. В качестве наиболее вероятных причин пермского катаклизма сейчас часто рассматривают либо падение крупного астероида,[22] либо резкую активизацию вулканической деятельности, приведшую к глобальному потеплению (примерно на 6°) и выбросу в атмосферу огромного количества метана.[23]

20

Будыко М.И. Путешествие во времени. М., 1990. С. 16.

21

На космические, в конечном счете, факторы, делает упор и гипотеза, связывающая массовые вымирания с периодическими изменениями скорости вращения Земли, приводившими к подвижкам на границах земного ядра, мантии и литосферы. Такие подвижки, как предполагается, должны были вызывать «инверсии магнитного поля, вулканизм, колебания уровня моря, перестройку атмосферной и океанической циркуляции, изменение глобального климата, перераспределение биомассы» (Красилов В.А. Макроэволюция и эволюционный синтез // Эволюция, экология, биоразнообразие. М., 2001. С. 38).

22

Becker L. Repeated blows // Scientific American, 2002, vol. 286, p. 62–69.

23

Benton M.J., R.J. Twitchett. How to kill (almost) all life: the end-Permian extinction event // Trends in Ecology and Evolution, 2003, vol. 18, № 7, p. 358–365.