Опыт следственного применения данного метода за рубежом показывает, что с его помощью следователь может убедиться, с кем он имеет дело – с правдивым или лгущим человеком. В зависимости от результата, если этот человек попал в круг подозреваемых, следователь строит версию о возможной причастности или непричастности его к совершенному преступлению.

Метод рекомендуется применять на стадии подготовки допроса проверяемого лица. Это позволит выбрать правильную тактику предстоящего допроса и облегчит решение задачи по получению признательных показаний.

В одной из американских фирм в интервале между 12 и 13 часами в рабочий день пропал мешок с деньгами, приготовленный для отправки в банк. Руководитель фирмы обратился к агенту ФБР Полу Гоффину с просьбой найти вора и высказал предположение, что кражу совершил кто-то из персонала фирмы. В беседе с заявителем детектив выяснил, кто из сотрудников имел доступ в комнату, из которой пропали деньги. Затем он написал записку с инструкцией, передал ее руководителю фирмы, попросил его размножить записку и раздать каждому из названных сотрудников. Инструкция была такой: взять лист бумаги и описать как можно подробнее с указанием часа и минут в хронологическом порядке все свои действия в день происшествия, начиная с момента пробуждения утром и до отхода ко сну. В описании должны быть указаны в хронологической последовательности все происшедшие за день события, дела, в которых принимал участие проверяемый и которые происходили вокруг него, а также чувства, испытанные при восприятии происходившего в течение дня.

Расставшись с детективом, руководитель фирмы поехал к себе на работу и сделал все именно так, как ему рекомендовал Гоффин. Полученные от сотрудников объяснения он потом отвез детективу. Изучив тексты, Гоффин произвел их первичную сортировку. Некоторые из объяснений он сразу же отложил, исключив их авторов из числа проверяемых. В отношении тех, кто по его мнению заслуживал внимания, определил очередность их приглашения к себе для опроса. Когда и эта часть проверки была завершена, детектив сопоставил сделанные показания с текстами объяснений, безошибочно определил круг подозреваемых, передопросил их и получил у них то, что хотел – признание своего участия в совершенной краже и возвращение похищенного.

Успешному разрешению данной ситуации способствовали знания, полученные детективом в Академии ФБР в рамках курса "Интервьюирование и допрос". Изучаемая там методика анализа утверждений ориентирует полицейских следователей на необходимость исследования таких компонентов письменной речевой продукции: I) частей речи: местоимений, существительных, глаголов (особенно важно время: настоящее или прошедшее); 2) посторонней, т.е. не имеющий отношения к делу информации; 3) степени уверенности в сообщаемой информации; 4) баланса утверждений (показаний).

С точки зрения категории "баланс", показания – это не просто последовательность каких-то изложенных деталей, это своего рода "отчет" о событии. Развернутое показание должно состоять из трех примерно равнообъемных частей. Первая часть – то, что предшествовало расследуемому событию (она вводит событие в контекст). Вторая часть – описание возникновения самого расследуемого события, то есть того, что случилось во время кражи, изнасилования, пожара и т.п. Третья часть – описание того, что произошло после расследуемого события, в том числе действия и эмоции (на эмоции – особое внимание!) интервьюируемого. Эта последняя часть должна быть по крайней мере не меньше первой. Чем лучше сбалансированы три части показания, тем больше вероятность того, что показания правдивы. На листке, на котором написано показание, подсчитывается количество строк в частях, описывающих «до», «во время» и «после». Если каждая часть составляет примерно 33%, то есть 1/3 строк, то большая вероятность, что показание правдиво. Допустимы вариации, но небольшие. Если какая-то часть показания неполная или вовсе отсутствует – весьма вероятно, что показание ложное. Приведем следующий пример из следственной практики. В показании, написанном человеком, у которого якобы сгорел дом, следователь насчитал 56 строк (показание содержало полное описание событий – от пробуждения до отхода ко сну – в день пожара). Далее следователь произвел дифференцированный подсчет:

до пожара – 33 строки (59,0%),

во время пожара – 16 строк (28,5%),

после пожара – 7 строк (12,5%).

Явное нарушение баланса насторожило следователя. Часть "ДО" чересчур длинная, а часть "ПОСЛЕ" – слишком короткая. Кроме того, в первой части содержалось слишком много информации, никакого отношения к пожару не имеющей. У следователя возникла мысль: "А не пытается ли автор текста оправдать себя или сбить с толку расследование?". Версия подкреплялась еще и тем, что в рубрике "ПОСЛЕ" имелось очень мало информации и совершенно отсутствовали какие бы то ни было эмоции. Никаких, естественных для пострадавшего признаков гнева, шока, горечи, чувства потери. Получалось, что заявителя последствия пожара совсем не волновали. Впоследствии этот человек признался в том, что дом поджег он сам.

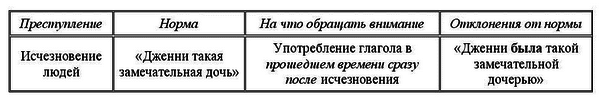

Анализ частей речи – самая важная и самая "американизированная" часть метода АУ. Простой и доступной форме изложения рекомендаций для следователя по проведению данного анализа предшествовала длительная работа по установлению критериальных признаков (нормы), характерных для правдивого показания. Следователь, зная эти критерии, сравнивает с ними конкретные показания, ищет отклонения и делает вывод о правдивости или ложности сообщений.

Наличие в показании посторонней, не имеющей отношения к делу, информации также может служить признаком лжи. Человек, говорящий правду, тот, кому нечего скрывать, когда ему задают вопрос: "Что случилось?" будет связно и в хронологическом порядке рассказывать об обстоятельствах развития события. Любая, не относящаяся к этому вопросу информация, считается посторонней.

Лицо, причастное к преступлению может испытывать потребность в оправдании своих действий. В таких случаях, информация, содержащаяся в показании, будет отклоняться от логической временной структуры или будет "обходить" события, имевшие место в действительности. Может также иметь место сообщение избыточной информации. В таких случаях следователь должен внимательно изучить эту постороннюю информацию и задаться вопросом: почему коммуникатор считает необходимым эту информацию включить в рассказ. Супруг, застреливший жену, рассказывал в полиции, что он чистил ружье и оно случайно разрядилось. Следователи попросили мужчину описать (на бумаге) все, что он делал в день убийства.

В ответ на это предложение последовало длинное, перенасыщенное деталями описание состоявшейся накануне охоты и того, какое ржавое у него было ружье, однако занятие, дела, поступки в день убийства были опушены. По показателю качества посторонней информации следователь заподозрил "охотника" в преднамеренном убийстве жены.

Другой важный фактор АУ – дефицит убедительности или недостаточная уверенность в сообщаемой информации. Следователя должно настораживать, если в показании постоянно повторяются выражения типа: "Я не припоминаю", "Точно не помню", "Возможно, я забыл".

Нужно также обращать внимание на использование в повествовании таких фраз как "Я думаю", "Я считаю", "Типа того", "Из того, что я знаю" и т.п. Эти, так называемые "ограничители", служат для того, чтобы "обесценить" сообщение еще до того, как оно будет передано. Обычно человек, избегающий прямых, точных, категоричных ответов, оставляет себе возможность для маневра. Для следователя это должно стать сигналом того, что допрашиваемый чего-то недоговаривает.