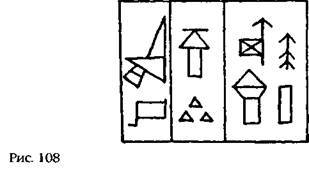

Но почему суда, проплывшие большие расстояния, не могли преодолеть остаток пути до Месопотамии, а предпочитали более хлопотную и дорогую разгрузку в Бахрейне? Кроме того, эта теория вступает в прямое противоречие с утверждениями правителей Шумера и Аккада, что в их городах бросали якорь суда из Тильмуна. Царь Ур-Нанше, правивший в Лагаше через двести лет после Гильга-меша, оставил запись о том, что корабли из Тильмуна привезли ему дань в виде дерева. Название «Тильмун» в этой надписи (рис. 108) узнается по пиктограмме «ракета». Первый правитель Аккада Саргон хвастался, что на верфях Аккада он строит суда из Мелуххи, суда из Магана и суда из Тильмуна.

Совершенно очевидно, что суда из Тильмуна доставляли товары прямо в порты Месопотамии, как того требовали логика и экономическая целесообразность. Аналогичным образом в древних текстах имеются свидетельства прямого экспорта из Месопотамии в Тильмун. В одной из записей мы читаем о грузе из пшеницы, сыра и очищенного ячменя, направлявшемся из Лагаша в Тильмун (приблизительно в 2500 году до нашей эры); ни о каком перевалочном пункте на острове там не упоминается.

Один из основных противников теории Бахрейна Сэ-мюэл Н. Крамер («Dilmun, the «Land of Living») подчеркивал, что в месопотамских текстах Тильмун описывается как «далекая земля», путешествие в которую связано с определенным риском. Это описание никак не подходит расположенному поблизости от побережья острову, на который можно без труда попасть по спокойным водам Персидского залива. Крамер также обращал внимание на тот факт, что различные месопотамские тексты помещали Тильмун неподалеку от двух водных пространств, а не одного моря. В одном из аккадских текстов говорится, что Тильмун расположен «у истоков двух вод».

Опираясь на другое указание, в котором говорится, что Тильмун находится «там, где всходит солнце», Крамер пришел к выводу, что, во-первых, Тильмун это не остров, а во-вторых, что он должен располагаться восточнее Шумера – ведь солнце встает на востоке. Единственное место, подходящее под все древние описания, – это район, где встречаются Персидский залив и Индийский океан. В качестве возможных вариантов Крамер рассматривал Белуджистан или окрестности реки Инд.

Нерешительность самого Крамера была обусловлена хорошо известным фактом – многочисленные шумерские и аккадские тексты с перечислением стран и земель не упоминают Тильмун в связи с такими восточными землями, как Элам или Аратта. В этих списках рядом стоят Мелухха (Нубия/Эфиопия), Маган (Египет) и Тильмун. Географическое соседство Египта (Маган) и Тильмуна подтверждается в концовке мифа «Энки и Нинхурсаг», когда боги объявляют Нинсикилу владычицей Магана, а Эншага «господином Тильмуна». Подтверждает это соседство и удивительный текст, который можно рассматривать как автобиографию Энки; при описании деяний Энки, помогавшего людям восстановить цивилизацию после Великого потопа, Тильмун вновь перечисляется рядом с Маганом и Мелуххой.

Земли Маган и Дильмун Взглянули на меня, на Энки, Подчалили Дильмун-ладью к суше, Нагрузили Маган-ладью до небес, Магилум-ладья Мелуххи Везет золото и серебро…

Но если Тильмун расположен по соседству с Египтом, то что может означать утверждение о месте, «где всходит солнце»? Ведь солнце всходит на востоке от Шумера, а не на западе (где находится Синай).

Ответ прост: смысл древних текстов совсем иной. Они не утверждают, что здесь «всходило солнце» – в этом месте «поднимался в небо Шамаш». Земля Тильмун располагалась не на востоке, а там, где Уту/Шамаш (бог, небесным символом которого считалось Солнце, а не само Солнце) поднимался в небо на своей ракете. В эпосе о Гильгамеше об этом сказано со всей определенностью:

Он слыхал о горах, чье имя – Машу…

Что восход и закат стерегут ежедневно…

Люди-скорпионы стерегут их ворота…

При восходе и закате Солнца они охраняют Солнце.

Именно в этом месте боги поселили Зиусудру – в далекие землях, в «стране Тильмун», где восходит Угу.

Гильгамеш – ему не было позволено построить собственный «шем», и он хотел лишь побеседовать со своим предком Зиусудрой – пришел именно сюда, на гору Машу в Тильмуне, то есть на гору Мусы (Моисея) на Синайском полуострове.

Современные ботаники были поражены разнообразием флоры Синайского полуострова – они обнаружили там тысячи видов растений, от трав до высоких деревьев, причем многие из них были уникальными. При наличии воды – в оазисах, на небольшой глубине под прибрежными песчаными дюнами или в сухих руслах рек – эти деревья и кустарники проявляли удивительную живучесть, приспосабливаясь к климату и гидрографии Синайского полуострова.

Северо-восточные районы Синая могли быть источником высоко ценившегося лука. Одна из его разновидностей, отличающаяся высоким зеленым стержнем, называется «scallion» – по названию порта, откуда этот деликатес доставлялся в Европу. Это Аскалон, расположенный на средиземноморском побережье Синая к северу от «потока Египетского».

Одно из деревьев, наиболее приспособленных к уникальным природным условиям Синайского полуострова, – это акация. Она адаптировалась к высокой скорости испарения влаги и растет лишь вдоль вади, используя подземные воды на глубине до 1 метра. В результате дерево способно пережить десять засушливых лет без единой капли дождя. Древесина акации высоко ценилась в древности: по свидетельству Ветхого Завета, именно из нее был изготовлен Ковчег Завета, а также другие части Скинии. Древесину акации использовали шумерские цари при строительстве дворцов и храмов.

Широко распространены на Синайском полуострове и тамариски – кустарники, растущие по берегам сухих русел. Их корни уходят глубоко в землю, и поэтому тамариски могут расти даже там, где вода насыщена солью. После особенно сильных дождей тамарисковые рощи наполняются белыми крупинками сладкого вещества, которое представляет собой выделения живущих на деревьях насекомых. Бедуины и по сей день называют это вещество библейским названием – манна.

Однако в большинстве случаев Тильмун в древности ассоциировался с финиковой пальмой. Это дерево и в наши дни остается самой главной сельскохозяйственной культурой Синая. Оно практически не требует ухода, снабжая бедуинов плодами (финиками). Листья и семена пальмы идут на корм верблюдам и овцам, ствол используется как топливо, ветками устилают крыши, а из волокон коры изготавливают веревки и нити.

Из месопотамских источников нам известно, что в древности Тильмун экспортировал финики. Плоды были такими крупными и вкусными, что их присутствие специально оговаривалось в рецептах блюд для богов. Так, например, в одном из текстов рассказывается, что для богов Урука ежедневно требовалось «108 мер обычных фиников, фиников из Тильмуна, а также фиг и изюма». Ближайшим городом на сухопутном маршруте из Синая в Месопотамию был Иерихон. В Библии его называют «городом фиников».

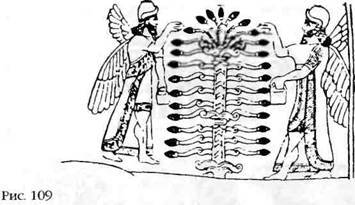

В ближневосточных религиях финиковая пальма использовалась как символ, иллюстрирующий представления о богах и людях. Псалмопевец говорил: «Праведник цветет, как пальма». Пророк Иезекииль, описывая виденный им во сне восстановленный Иерусалимский храм, рассказывает, что там были «херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами…». В то время Иезекииль жил среди изгнанников, которые были силой привезены в Вавилон из Иудеи, и, вне всякого сомнения, был знаком с месопотамскими изображениями херувимов с финиковой пальмой (рис. 109).

Наряду с Крылатым Диском (символом Двенадцатой Планеты), одним из самых распространенных изображений Древнего мира было изображение древа жизни. Феликс фон Люшау еще в 1912 году («Der Alte Orient») показал, что греческие, ионийские (рис. 110а) и египетские (рис. 110b) колонны представляют собой стилизацию древа жизни, представлявшегося в виде финиковой пальмы (рис. 110с). Это подтверждает предположение, что «плоды» жизни из легенд и мифов были не чем иным, как особым сортом фиников. Мотив финиковой пальмы как символа жизни можно обнаружить даже в мусульманском Египте – в узорах, украшающих главную мечеть Каира (рис. 110d).