Дарий не остался неблагодарным к заслуге Зопира. Он не только сделал его сатрапом в Вавилоне, но и подарил ему на всю жизнь все царские доходы с этой обширной области. Но еще более чести принесли ему его слова, что он лучше хотел бы видеть Зопира неизуродованным, чем взять еще двадцать таких городов, как Вавилон. Мятежный город подвергся страшному наказанию. Часть его крепких стен была срыта, ворота были разрушены, а три тысячи знатнейших жителей распяты на кресте.

Другое внешнее предприятие Дария было следствием его личного великодушия. Один знатный грек с острова Самоса, Силосон, во время завоевания Камбизом Египта отправился туда в числе многих эллинов, которые стремились в Египет частью для торговли, частью для военной службы, а также и из любопытства — посмотреть страну. Случайно он встретил на рынке в Мемфисе Дария, служившего в числе телохранителей Камбиза. Дарий пожелал купить у Силосона его красивый красный плащ, но Силосон отдал ему плащ даром, сказав: «Я его не продаю, но если ты желаешь иметь, то я дарю его тебе».

Когда Силосон узнал о неожиданном возвышении молодого перса, то задумал извлечь из этого пользу. Он прибыл в Сузы, сел у входа в царский дворец и объявил спросившим его стражам, что он благодетель царя. Допущенный к Дарию, он напомнил ему о подаренном на мемфисском рынке красном плаще. «Да, честный человек, — воскликнул Дарий, — я узнаю тебя теперь. Ты сделал мне добро, когда я находился в ничтожестве; теперь тебе не придется раскаиваться в том, что оказал услугу сыну Гистаспа».

Дарий хотел дать ему много серебра и золота, но Силосон отказался от подарков и сказал: «Если ты желаешь вознаградить меня, царь, то освободи мое отечество — Самос, которое с тех пор, как постыдно убит мой брат Поликрат, находится во власти одного из наших рабов. Сделай для меня это, но без пролития крови и не лишая никого свободы».

Дарий согласился на эту просьбу и послал Силосона с вооруженным флотом под предводительством своего верного Отана в Самос. Вопреки желанию добросердечности Силосона, город пришлось завоевать мечом, притом только после того, как большая часть жителей была перебита; остальные покорились своему новому повелителю. После взятия Вавилона были покорены и остальные восставшие провинции: Сузиана, Мидия, Армения, Парфия и Гиркания. В самой Персии было подавлено возмущение второго Лже-Смердиса (перса Вахъяздата).

Все эти события утвердили положение царя и только что приобретенного персами могущества. Теперь Дарию следовало предпринять что-нибудь для расширения своих владений. Геродот передает нам следующие слова царицы Атоссы, обращенные к супругу: «Царь, твоя власть так велика, а ты сидишь смирно и не увеличиваешь могущества персов. Тебе, человеку еще молодому и обладающему богатыми сокровищами, следует отличиться каким-нибудь геройским подвигом и тем показать персам; что ими управляет храбрый муж. Заставив персов воевать, ты лишишь их возможности на досуге опять составлять против тебя заговоры. Ты должен сделать это теперь, пока молод. Потому что когда укрепляется тело, то вместе с ним укрепляется и душа; когда же оно становится дряхлым и ни на что уже не годным, то и душа вместе с ним стареет». Дарий отвечал ей, что он уже сам думал об этом и желает предпринять поход против скифов.

Скифские одежды

По свидетельству Геродота, Скифия простиралась от устьев Истра (Дуная) до истоков Танаиса (Дона) , а на северо-западе — до Карпатских гор. Занятия скифов, которые сами себя называли сколотами, соответствовали условиям занимаемой ими местности. Племена, жившие ближе к Черному морю, занимались земледелием, имели постоянные жилища и вели торговлю хлебом. Народы, населявшие внутренние области страны, были номады, то есть пастухи. Они не сеяли, не жали, не имели постоянных жилищ, а кочевали по степям. На восточной границе обитали царские скифы, которые были господствующим племенем, управлялись наследственными царями и считали остальных скифов своими рабами.

Кроме скифов, Геротод называет еще много различных племен: андрофаги (людоеды), меланхлены (черные плащи). К востоку от Танаиса жили сарматы, схожие по нравам и языку со скифами. К северу от них помещались будины — многочисленный народ с голубыми глазами и светлорусыми волосами, совершенно отличные от скифов по обычаям и образу жизни.

Далее к северу живут два звероловных народа: ирки и тиссагеты. На самом краю известных стран поселились агриппеи, похожие на скифов одеждой, но совершенно отличающиеся от них языком. Геродот изображает их с приплюснутыми носами и развитыми челюстями, живут они в войлочных палатках и кочуют со своими стадами, питаются молоком. По описанию в агриппеях можно признать калмыков, принадлежащих к монгольской расе. На верхнем Гипанисе (Буг) обитали алазоны и невры, а на запад от них — агатирсы, которые носили золотые украшения и имели общих жен. Геродот заключает свое повествование следующими замечательными словами: «Здесь находится граница известных земель и народов, так как до сих только мест доходят скифские караваны из греческих торговых городов. Далее возвышаются страшные, непроходимые горы. Но агриппеи утверждают, что там живут люди с козьими ногами, а еще далее за ними другие люди, которые спят шесть месяцев в году». Без сомнения, в этом следует видеть намек на продолжительные ночи на крайнем севере. Геродот изображает скифов воинственным, способным, диким народом. В каждом поселении они воздвигали особые святилища богу войны. Из связок хвороста громоздили высокую гору, с трех сторон отлогую, а с четвертой — крутую; наверху устраивали четырехугольную ровную площадку. Здесь ставили древний железный меч, которому ежегодно приносили жертвы, как священному изображению бога войны.

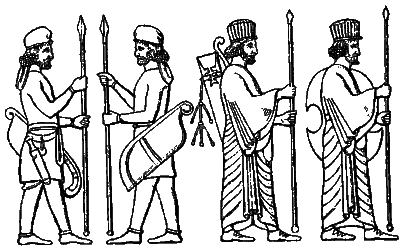

Персидские копьеносцы

Из всех захваченных в плен врагов сотого скифы приносили в жертву богам. Когда скиф убивал первого врага, то пил его кровь, а головы всех убитых им в сражении приносил царю, ибо тот только получал часть добычи, кто приносил голову врага. С этих голов сдирали кожу, выделывали ее и привязывали в виде украшений к поводьям лошадей. Из голов самых заклятых врагов, даже своих родственников, если те вступали с ними во вражду, они делали сосуды для питья, которые у богатых скифов были внутри вызолочены. Раз в год старшина селения приготовляет вино, которое пьют лишь те скифы, которые убили врагов, хотя бы одного; кто не мог этим похвалиться, не вкушал этого вина и постыдно сидел в стороне. Кто убил многих врагов, пил из двух чаш.

Подобный же дикий нрав обнаруживают и обряды, с которыми скифы заключают союзы и погребают своих царей. При заключении союза они наливали вино в глиняную чашу, надрезали себе кожу и примешивали к вину свою кровь, затем каждый из союзников погружал в чашу свое оружие и после этого, произнося длинные молитвы, все пили из этой чаши.

Когда умирал их царь, тело его бальзамировали, а снаружи покрывали воском. Потом тело возили по всем подвластным племенам, и все, кого посещал царский труп, должны были брить себе голову, раздирать лоб и нос и пронзать левую руку стрелой. После такого объезда предавали тело царя земле и вместе с ним погребали, предварительно задушив, одну из его жен, виночерпия, повара, конюшего и других слуг. По истечении года убивали еще пятьдесят лучших слуг и столько же отборных лошадей. Затем чучела, сделанные из этих слуг, сажались верхом, на чучела убитых лошадей, и из них расставлялся на царской могиле круг всадников.

Вот против такого народа предпринимался поход, который нравился далеко не всем персам. Так, брат царя Артабан, указывая Дарию на бедность скифов, не советовал идти на них войной.

Один из знатных персов, Ойобаз, имевший трех сыновей, попросил Дария оставить одного из них дома.