На 1937 г. перед конструкторами и промышленностью поставили две основные задачи: увеличить выпуск СБ, чтобы наконец насытить ими ВВС, и усовершенствовать машину.

В отношении первой из них явно добились существенных успехов. Это произошло как за счет увеличения выпуска на заводе № 22, так и за счет внедрения СБ на заводе № 125 в Иркутске. Еще в 1936 г. там начали со сборки машин московского производства для нужд ВВС ОКДВА, а затем перешли на самостоятельный выпуск бомбардировщиков. Иркутские самолеты по качеству были хуже московских, в частях их называли «дубовыми». Там позднее, чем в столице, внедряли различные усовершенствования. Тем не менее за 1937 г. завод № 125 выпустил 73 СБ, а завод № 22 – 853. Это уже был значительный вклад в структуру ВВС. На 1 января 1938 г. в списках авиационных чатей числились 658 СБ. Наибольшая доля приходилась на ВВС ОКДВА – 230 машин, еще 75 СБ базировались в Забайкальском военном округе. Немало самолетов дислоцировалось на западе: Ленинградский округ – 48, Белорусский – 62, Киевский – 109. СБ вошли также в состав авиационных армий особого назначения (АОН) – в общей сложности 71 самолет.

Рост парка новых бомбардировщиков можно было представить наглядно. Если 7 ноября 1936 г. над Красной площадью пролетели всего пять СБ, то к 1 мая следующего года под Москвой для участия в параде сосредоточили уже 175 самолетов этого типа из пяти авиабригад и НИИ ВВС.

Основные направления модернизации СБ были сформулированы Алкснисом еще в акте утверждения дополнительных испытаний бомбардировщика в феврале 1936 г. В нем выделены четыре направления: доведение радиуса действия самолета «по крайней мере, до 1200-1500 км», увеличение максимальной скорости до 450-480 км/ч, усиление планера до соответствия новым нормам прочности и поднятие полезной нагрузки до 750-1000 кг за счет облегчения планера. А теперь посмотрим, как конструкторы решали эти задачи.

Согласно требованиям плана опытных работ, дальность СБ должна была составлять 2000 км. Запаса горючего в баках для этого теоретически хватало. Но – с выработкой наиболее экономичных режимов полета и с использованием новинки – высотного корректора, постепенно уменьшавшего подачу топлива с подъемом на высоту. Эти работы начали в июне 1936 г. Экипажи НИИ ВВС выполнили несколько полетов, постепенно увеличивая дальность. Начали с 1578 км, а закончили 2187 км (по другому документу – 2152 км), перекрыв заданный показатель. Правда, последний полет дался нелегко. На обычном серийном СБ летели пилот Стефановский и два штурмана – Бряндинский и Никитин. Для получения необходимой дальности требовалось большую часть времени идти на высоте около 6000 м. На этой высоте пилот при ограниченном обзоре из кабины практически не мог видеть землю и ориентировался только по указаниям штурманов. Ставилась задача взлететь в Щелкове, сбросить бомбы в Азовское море и вернуться назад. При полете над морем произошел сбой в бензопитании моторов, затем отказал основной бомбосбрасыватель (бомбы сбросили аварийным). При сбросе порвали тросы створок бомболюка. К Подмосковью подходили уже на остатках бензина. Чтобы успокоить уставшего Стефановского (тот просидел бессменно за штурвалом около девяти часов), Бряндинский до самой посадки развлекал его анекдотами. До Щелкова не дотянули, сели в Серпухове. В баках не осталось почти ничего – замеренный остаток равнялся 13,5 л бензина. Но задачу выполнили. Высотные корректоры начали осваиваться строевыми летчиками.

Важным шагом в совершенствовании СБ стало внедрение винтов изменяемого шага. В мае 1937 г. в НИИ ВВС появились два самолета (№ 22436 и № 22420), оснащенных пропеллерами ВИШ-2. Это были трехлопастные металлические винты, имевшие два положения – малый и большой шаг. Переключение в одну сторону осуществлялось гидроприводом, а в другую – центробежными силами от грузов на лопастях. Такие винты изготовлялись в нашей стране по лицензии американской фирмы «Гамильтон». Диаметр ВИШ-2 был немного меньше, чем у старых пропеллеров – 3,25 м. Втулки прикрывались небольшими коками с храповиками для автостартера.

За счет новых винтов вес самолета возрос примерно на 100 кг. При этом центр тяжести совсем немного сместился вперед. Внедрение винтов изменяемого шага дало прирост потолка и улучшение скороподъемности, а самое главное – резкое уменьшение длины разбега. Правда, за это заплатили некоторым уменьшением максимальной скорости и перегревом моторов. Но общий вывод был – «испытания выдержал». Срочно потребовали установить новые винты на 10 самолетах, предназначенных для войсковых и эксплуатационных испытаний. С осени 1937 г. винты ВИШ-2 стали монтировать на серийных СБ, но не на всех и только на заводе № 22.

Другая группа недостатков бомбардировщика была связана с его стрелковым вооружением. В частности, резкой критике подвергалась верхняя стрелковая установка. При закрытом фонаре обзор у стрелка был плохим. «Фонарь стрелка-радиста нужно снять и забросить совсем…», – такую реплику подали на конференции по новым бомбардировщикам, проходившей в НИИ ВВС. Переход из походного в боевое положение занимал много времени. Требовалось сдвинуть фонарь, расстопорить пулемет и вывести его из гнезда. На больших скоростях к стрелку сильно задувало, набегающий поток мешал вращать турель. Нижняя установка вообще считалась малоэффективной. Чтобы перейти от верхнего пулемета к нижнему, стрелку нужно было опустить сиденье вниз, установить верхний пулемет в вертикальное положение, открыть нижний люк, отвернуть стопоры нижнего пулемета – и только после этого стрелять! А при переходе наверх – все в обратном порядке…

Поэтому летом 1937 г. на испытания в НИИ ВВС выставили опытный СБ с модернизированным вооружением. Сверху на нем установили экранированную турель-башню МВ-3 от самолета Р-10. Она была полуутоплена в фюзеляж и имела аэродинамическую компенсацию. Снизу смонтировали новую люковую установку с перископическим прицелом ОП-2. У нее пулемет в боевом положении целиком находился под самолетом и управлялся системой тяг. От набегающего потока установку прикрывал прозрачный козырек.

На этом самолете попытались исправить еще один недостаток СБ – разобщенность экипажа. Приборную доску пилота перекомпоновали, получив отверстие в перегородке между кабинами летчика и штурмана. Потолок штурманской кабины приподняли, накрыв прозрачным экраном. Испытали несколько вариантов экранов, включая немного переделанный фонарь кабины стрелка. Это считалось промежуточным шагом к компоновке общей кабины для пилота и штурмана. Над козырьком летчика установили зеркало для обзора назад.

Модернизированный СБ тщательно испытали. На нем летали многие летчики, штурманы и стрелки. Самолет опробывался с экипажем из трех и четырех (при двух стрелках) человек. Даже сам Алкснис совершил один полет на этой машине. Компанию ему составил начальник штаба ВВС комкор Лавров в роли штурмана. В ходе испытаний самолет вел учебные бои с нашим монопланом И-16 и импортным бельгийским бипланом Фэйри «Фантом».

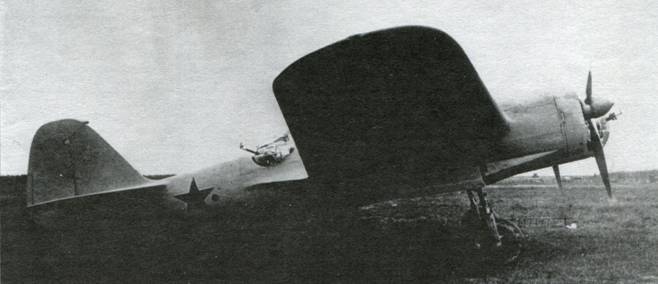

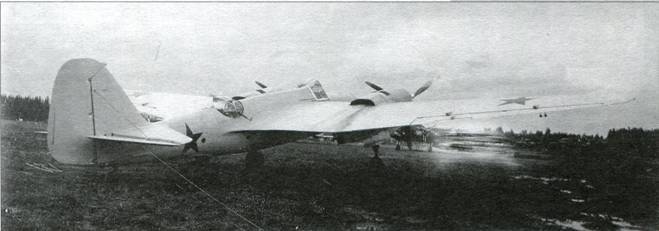

Модернизированный СБ с верхней турелью МВ-3 и новой люковой установкой испытывался в НИИ ВВС летом 1937 г. Самолет имеет моторы М-100А и винты ВИШ-2

Скорость с новым вооружением немного упала по отношению к той, которую имел серийный СБ с закрытым фонарем стрелка. Зато улучшился обзор из задней кабины, турель МВ-3 не надо было переводить в боевое положение – время открытия огня резко сократилось, в кабине стрелка стало просторнее, облегчилась стрельба на больших скоростях полета. Турель МВ-3 оказалась жестче, чем стандартная ТУР-9, и рассеивание пуль уменьшилось. Платой за все это стало некоторое уменьшение углов обстрела вверх и назад. Последнее немного увеличило мертвую зону за хвостом. Но это можно было исправить.

У люковой установки конус обстрела значительно вырос по сравнению со старой. Отметили и меньшее задувание в кабину (за счет козырька).