Мы с Санькой стоим и радуемся: вона сколько у наших машин, сколько всего-всякого! Правда, того танка, о котором при немцах рассказывал Бусликов Костик, танка, у которого внутри спрятано штук десять танкеток, мы пока еще не видели. Так по нашей дороге он, может, и не пройдет, завязнет, а то и совсем провалится под землю. Запросто, ведь он поди добрую тысячу тонн весит.

Мы стоим и всматриваемся в лица солдат: может, моего или Санькиного отца увидим, может — комиссара, которого прятал от немцев покойный дед Мирон. Все может быть.

А солдаты на нас глядят. И не столько, видно, на нас, сколько на Санькину шапку. Местами прожженная у костров, местами подранная и по швам, и по живому, выглядит она живописно — будто стог, растрепанный бурей. Этот стог все время лезет Саньке на глаза, а тот беспрерывно сдвигает его на затылке. И все это потому, что мать остригла Саньку и отцовская ушанка, которая была ему просто великовата, стала по-настоящему велика. Известное дело, он не хотел стричься, долго отбрыкивался и упирался. Тогда тетка Марфешка обозлилась и — чик-чик его, как овечку. Теперь голова у него в полосы — где голо, а где и торчит пучок.

На том берегу лужи, под вербами, стоит наш сосед дядька Скок в старом рыжем полушубке, который они носят с Поскочихой и со скоченятами по очереди. Полушубок дядьке короток и тесен, под мышками он разошелся по швам, и сквозь прорехи торчат клочья серой шерсти. За войну сосед совсем сдал. По щекам сверху вниз пролегли глубокие борозды, в небритой бороде светятся белые волосья. Правда, Скок не признает седины. Если его послушать, то выходит, что он просто масть сменил: был вороной, а стал гнедой.

На днях дядьку поставили председателем сельсовета, и моя бабушка говорит, что теперь к нему на неподмазанной бричке и не подъедешь, а носа и черенком от грабель не достанешь — так задерет. И не столько сам Скок, сколько Поскочиха. Вчера приходила к нам просить решето, так нахвалиться не могла: «Мой хозяин… мой хозяин». Вроде ему уже и цены нет.

Но мы с Санькой не привыкли еще к тому, что Скок — высокое начальство, и подъехали к нему без брички — просто обошли лужу и поздоровались.

— Добрый день.

— Здравствуйте, коли не шутите, — ответил он просто и запрыгал на месте, ударяя от холода ногой об ногу. Потом, когда ему надоело выплясывать, он поднял от ветра воротник и довольно доброжелательно разъяснил нам, что не всё коту масленица, а нам с Санькой — райская жизнь. Если нас не усадить за книги — вырастем пни пнями. И что напрасно мы думаем, будто он тут ворон ловит, как некоторые зеваки, — он ловит машину, чтобы привезти бревно-другое с разрушенного бомбой Афонькиного гумна, пока их не растащили на дрова. Надо же хоть старую школу, бывшую волостную управу, как-нибудь подлатать. Так дядьке Скоку приказано. Кем приказано, сосед не сказал. Но мы и сами догадались, тем начальством, что еще повыше его.

И стоит полуторке или «студебеккеру» притормозить перед лужей, как дядька Скок резво ковыляет к кабине и принимается гудеть, как в дуду:

— Товарищ командир, а товарищ командир! Тут бы пару палок привезти, мой голубь. На две минуты страху.

Командирами он величает всех подряд, не смотрит, есть там что на погонах или нет ничего. Мы с Санькой посмеиваемся: председатель сельсовета — и не может отличить командира от рядового. А он на нас посматривает с сожалением: большие выросли, а ума не вынесли. Много мы, олухи, понимаем — это же для политики.

Однако и «политика» Скоку не помогает. Какие там палки, если на машине — снаряды. Нельзя, и баста. Но Скок не из тех, кто так сразу и отступится.

— Что значит «нельзя»? Нельзя, мой голубь, штаны через голову надеть, а все остальное — только захотеть нужно.

Ему снова:

— Не проси, папаша, нельзя.

Лишь после этого Скок унимается. Он и сам хорошо понимает, что тут «дело такое», и разводит руками.

— Нельзя так нельзя. Да ведь попытка не пытка. Дайте хоть закурить.

Дорога пустеет, и нам с Санькой стоять ужо не интересно, тем более что за Брыдкиным хлевом нас дожидается какой-то блестящий черный ящик. И мы шагаем дальше.

Чего только не повидали мы с Санькой за войну — видели танки, самолеты, пушки разные, пулеметы, а такой штуковины видеть не приходилось. Стол — не стол, шкаф — не шкаф.

— Может, это тот самый, как его? Рояль? — высказал догадку Санька.

Может быть, и рояль. А может, и не рояль. Но все равно штука стоящая.

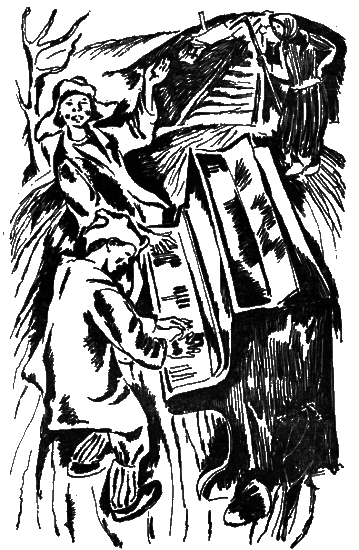

Я бросил мешок, в котором еще нужно было принести с луга сено, смел рукавом с блестящей крышки снег и поднял ее. Вот это да!

— Поиграем? — спросил Санька и, не долго думая, изо всех сил врезал по белым костяным планочкам пятерней. Я аж вздрогнул — так громко получилось:

— Блю-ю-м-м!

С понурой Брыдкиной вербы снялась перепуганная ворона и поспешила убраться подальше, на болото.

— Бля-я-м-м! — еще сильнее ударил Санька второй рукой.

Поди догадайся, откуда взялось это диво на задворках нашей почти дотла сожженной деревни, на огороде, вдоль и поперек изрытом траншеями, покрытом воронками от снарядов и мин.

— Бом-м-м! — зарокотало оно густым басом, словно церковный колокол.

Мы с Санькой думаем, что в блиндаже, где сейчас ютится Брыдкина семья, или в их хате, пока она была цела, восседала некая важная немецкая шишка. Солдат такую громозду с собою таскать не станет: на плечах ее не унесешь. Та шишка, видимо, любила музыку и возила этот ящик повсюду, чтобы не соскучиться, чтобы, вдоволь настрелявшись, можно было и поиграть. А может, думала отволочь его в свою Германию, да припекло и стало не до ящика. Словом, хватит с них, наигрались — теперь поиграем мы с Санькой.

С самого верху открывается еще одна крышка. А там струн-струн! Не то что у Костика на балалайке. И толстые, как проволока, и потоньше, и совсем тоненькие. А по этим струнам молотят небольшие молоточки. Только в одном месте молоточки не шевелятся — там, где стоика пробита осколком.

Снова от переправы пошли грузовики, бабушка, видно, уже вытопила печь и, закрыв трубу, ведет с погорельцами разговоры о жизни, Глыжка заходится кашлем. А мы тут играем на рояле:

Играем и никак не можем наиграться. Ворот у меня расстегнулся, Санькина шапка прочно заняла место у него на глазах, а черный, продырявленный осколками ящик то жалостно стонет, то зловеще и грозно гудит, то заливается тонким голосом. На радостях Санька даже запел:

Тут и моя душа не вынесла, тут и я загорланил на весь Брыдкин огорода:

В последнее время мы с Санькой часто пробуем петь вдвоем, и бабушка говорит, что выходит у нас мотивно, только слушать противно. А тут и вовсе: мы тянем свое, а ящик свое. Наши голоса глушит густой, не в лад звон. Этот звон летит над понурыми голыми вербами, над землянками и теряется где-то в туманной, пронизанной сыростью дали:

«Концерт» прервала старая Брыдчиха: вышла из блиндажа и давай колотить кочергой по накату.

— Вот я вам покажу, негодники! Вот я вам задам!

Она долго разглядывала нас своими подслеповатыми, слезящимися глазами, пытаясь узнать, чьи это такие музыканты. Не узнала, и пошла дальше!

— Чтоб им бог веку не дал, гитлерам проклятым, далось им волочь сюда эту хворобу. Чтоб у них на том свете так в ушах звонило, как звонят эти босяки. Чтоб им так сатана обедню правил. Только одних прогнала, на тебе — новые явились звонари. Нет, изрублю я его! В щепки изрублю.