И я прибавляю шагу.

Вот и белые стены фабрики. Вот и черная, мокрая, скользкая пристань. И огромная толпа на берегу и на пристани.

Что такое?!

Люди кричат, размахивая руками, указывая по направлению бушующей речной стихии. Но их голоса покрывает страшный вой реки, грозящей выступить из берегов и затопить город.

— Где господин Вильканг? Где господин Вильканг? Где молодой барин? — кричу я ближайшей группе фабричных, напрягая все силы своего голоса.

Меня не слышат, не отвечают, продолжая галдеть свое, указывая на реку, размахивая руками.

— Там барин Вильканг. Там.

— О! Опоздали! Мы опоздали! Он уже уплыл на своей душегубке!

На реке черно, как в могиле, и только седые волны белеют остро во тьме. Тот же вой. И изредка человеческие крики, доносящиеся призывно с середины реки.

Я сажусь на мокрый камень и слушаю, как во сне, отрывки людских разговоров.

— Ни за что не хотел слушать. Уговаривали — куда тут. Вскочил в свою душегубку. Эх, Иван Иванович! Молод — зелен, душа терпеть не умеет. Пропадать тебе, видно. Ни за грош пропадать.

Кому пропадать? Зачем? Ах да, Большой Джон. На реке. О нем говорят эти люди. Зачем, зачем мы не отговорили его, зачем пришли так поздно?!

Кто это рыдает около меня? Кто стоит подле так близко?

Это Алиса Вильканг и Елена — две гордые девушки, всегда несколько пренебрежительно относившиеся ко мне. Зачем они плачут? Или уже поздно и то страшное, роковое уже свершилось с их братом? Ужас! Ужас!

Всегда гладенько причесанные, корректные и тихо-спокойные, «невозмутимые альбионки», как я их мысленно окрестила, теперь они так доступны, понятны моей душе с их человеческим страданием, с их отчаянием и любовью к старшему брату.

— О Джон! Джон! Безумный, несчастный, милый! — рыдают они.

Их отец, вместе с толстеньким Беном и длинным Джоржем, мечутся по берегу, умоляя фабричных снарядить катер.

Директор, обычно важный и недосягаемо-величавый, теперь жалок и несчастен, как и его дочери. Это печальный, убитый горем отец, изнывающий от страха за жизнь сына.

— Верните его! Верните! — срывается с уст этого высокого, седого старика, похожего на старинного лорда.

Но фабричные нерешительно мнутся на месте. Снарядить катер, чтобы погибнуть в бушующих волнах?! У каждого дома семья, дети. Нельзя жертвовать жизнью. Это безумие. Нельзя.

Вдруг заколыхалась огромная толпа, и из нее выступает Наумский с частью своей команды.

— Барин! Ваше высокородие, не сумлевайтесь! — говорит он хриплым басом. — Мы на катере поплывем, вели готовить катер. Он, Иван Иванович то есть, многих из нас человеками сделал, на фабрику определил, помог многим. Так ужели же не помочь ему, родимому, дать погибнуть? Да что мы, звери либо люди? Готовьтесь, братцы! Кто за мною? Либо на жизнь, либо на смерть!

— Я, дядя Наумский!

— Я за тобою!

— Терять нечего, возьмите и меня!

И вот тонкий, еще детский голос покрывает все остальные.

— А меня, староста, что же забыл?

Это Левка, Бог весть где пропадавший весь вечер и появившийся на берегу только сейчас.

— Ладно, паря, коли так, послужи своему благодетелю тоже.

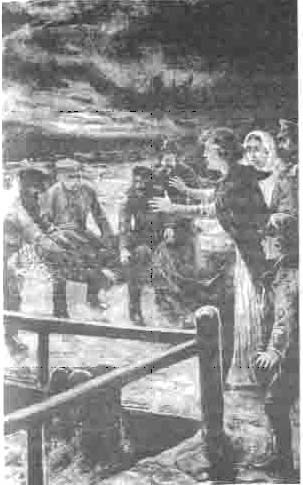

И толпа ссыльных бросается к реке. Минута, две — и уже все суетятся у катера, стараясь подвести его к пристани. Уже катер прыгает на волнах. Младшие сестры Джона бегают с распущенными мокрыми волосами и кричат, и плачут, простирая руки к Неве.

— Джон! Джон! Милый!

Внезапно отчаянный вопль повис над рекою.

Голос Большого Джона. Его вопль. И чей-то ответный стон с берега. Крик, полный ужаса, отчаяния и горя.

— Поздно! Душегубка перевернулась! Поздно теперь…

Люди не метались и не кричали больше. Во тьме не видно было реки. Но чувствовалось, что свершилось что-то непоправимое, страшное, от чего пахнуло смертью. Гибель пронеслась в мокром воздухе. Чья-то смерть пролетела над головами толпы.

Гребцы на катере работали исступленно. Люди выбивались из сил, спеша к человеку, который бился, погибая в борьбе с рекой.

Окаменев, я сижу на камне. Я ничего не вижу кругом. На моих коленях чья-то мокрая от дождя голова.

Это Молли — подруга сестер Большого Джона, друг детства молодого Вильканга. Почему так рыдает она, эта надменная девушка, горделиво резавшая меня еще так недавно? Она пришла сюда разделить свое горе с моим?

Да полно, горе ли? Быть не может, чтобы он погиб, такой светлый, ликующий, мудрый и честный!

А цепенеющее ожидание все длится, длится. Глуше ропщет река в сером рассвете. Постепенно расплывается черная муть ночи. В сером тумане возвращается катер. Что-то тяжелое и большое распростерто по середине его.

Невод! Зачем невод?

Я подхожу к борту пристани в ту самую минуту, когда толпа людей, подняв то большое и черное, что запутано в сети, раскачивает его за два конца.

— Большой Джон! — кричу я.

На мгновенье я вижу сквозь мокрую сеть бледное неподвижное лицо со стеклянными, широко раскрытыми глазами и раскрытый рот в неподвижной мертвой улыбке. Это все, что осталось от моего друга, еще несколько часов тому назад живого, доброго и веселого!

— Большой Джон! Большой Джон! — повторяю я тихо, стоном, и почва медленно выскальзывает из-под моих ног.

Чей-то крик, похожий на стон бури, чье-то рыдание, потрясающее толпу. Затем склоненные надо мною, озабоченные лица «Солнышка» и мамы-Нэлли, — это является последним проблеском в моей помутившейся голове.

Я без слез и жалоб даю увести себя, доставить домой и уложить в постель. Я дрожу с головы до ног, но мне не холодно. Что-то безгранично тяжелое придавило душу.

«Опоздала! Опоздала! Не успела отговорить!»

Эльза рыдает в своей постели. Она не верит, что Большой Джон погиб. Но он погиб — это несомненно. Душегубка опрокинулась в ту минуту, когда катер благополучно доставил к противоположному берегу Невы спасшихся пловцов. Душегубка же перевернулась, и Большой Джон пошел ко дну. Течением не отнесло его к порогам, так как Наумский успел забросить захваченную в катере рыболовную сеть. И в ней его доставили на берег, уже без признаков жизни.

И не стало на земле прекрасного Большого Джона.

Бедный друг! Как могла я считать тебя беспечным и веселым кочевником, цыганской бродячей натурой, — тебя, отдавшего жизнь за других! Как могла я не понять тебя, самоотверженного, погибшего во славу любви к ближним!

Раскаяние гложет меня. Я страдаю без слез той мукой, которой ничто не может помочь.

Буря умолкла. Стихия, проглотившая жертву, затихла, точно удовлетворенная ею.

После катастрофы водворился штиль на реке и озере. Снова улыбнулось солнце, снова засверкали голубые небеса, снова засияло лето, и красивый царственный август сулил, по-видимому, теплые дни.

Большой Джон лежал в гробу, в маленькой часовне, среди умирающих лилий и тубероз.

Обезумевшие от горя отец и сестры решили везти его тело в Петербург, где на англиканском кладбище был фамильный склеп семьи Вильканг.

Эльза ездила на похороны. Мои родители были там тоже. А я не могла. Большой Джон, прости меня за то, что, желая запечатлеть твой образ таким, каким он был для меня, не хочу разрушить его обаяния новым впечатлением, которое получится от мертвого Джона. Прости, дорогой брат и товарищ! Я вечно помнить тебя таким, каким я тебя знала: добрым, мудрым, веселым, исполненным радости и жажды жизни.

Золотое солнце горит над маленьким городом. Чирикают птицы, предчувствуя скорое прощание с летом. Синеют сосновые леса, и ропщет огромная, как море, Ладога.

Я и Левка идем на кладбищенскую гору и молчим. Молчим и думаем, каждый порознь, о Большом Джоне.

— Он любил на фабрике собственноручно пускать в ход машину, — неожиданно срывается у Левки, похудевшего до неузнаваемости со дня гибели Большого Джона.