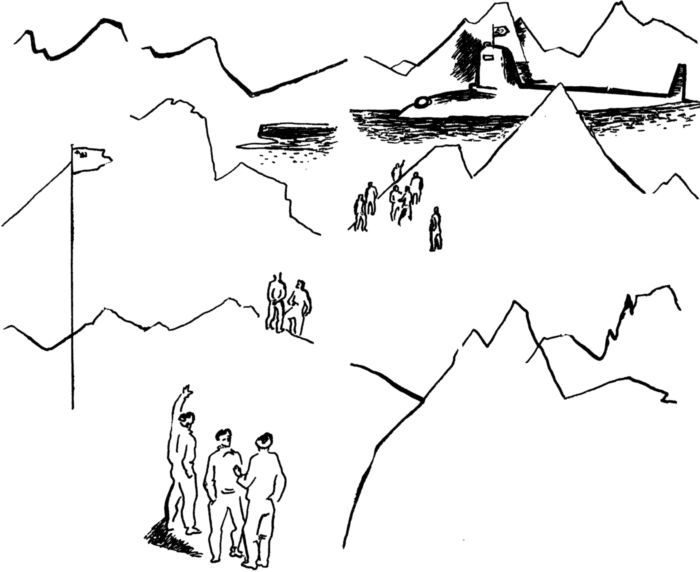

Алым огнем плещется над полюсом флаг, и словно теплеет воздух от этого маленького костра, который вдруг напомнил нам о далекой земле.

— Что я могу сказать вам, товарищи?

Петелин смотрит на нас, и во взгляде его теплота, непривычная для этого молчаливого и скупого на ласку человека.

— Мне трудно найти слова. Да и не передадут они того, что испытываю я сейчас здесь, рядом с вами, на самой «крыше» Земли. Мы взяли ее штурмом. Все было хорошо. И за это большое спасибо всем вам! Вы сделали все, что полагалось и как требовала этого работа. Спасибо!..

Полчаса на отдых.

Полчаса свободного времени.

Рассыпался строй. Зашумели, дав волю радости, смеются кругом, лепят снежки, пробуют каблуками лед, возятся, как мальчишки. И даже Петелин, поддавшись общему возбуждению, сбросив рукавицы, задумчиво мнет в пальцах снежок и улыбается чему-то своему.

Мне хотелось побыть одному. Я отошел в сторонку и долго не мог закурить на ветру — слишком туго набитые папиросы лопались, шурша, в моих пальцах.

Отец когда-то хотел, чтобы я за него сделал все то, чего не успел он сам, чтобы я за него побывал в тех местах, куда война не дала добраться ему.

Я выполнил его волю. Дальше добираться некуда. Отсюда все пути ведут обратно — только на юг.

Как хочется сказать ему это сейчас!

Но случившееся не поправишь. Погибшие не возвращаются.

Ребята дурачились и играли в снежки; собравшись в тесный кружок, отводили душу — плясали «Яблочко».

Совсем рядом с нами, у края полыньи усталым китом покачивался на воде наш атомоход. И я подумал, что если бы мне предложили сейчас перейти на другие корабли — я ни за что бы на это не согласился.

Хорошо ходить на эсминцах — там просторнее кубрики, там палубы всегда открыты солнцу и ветру, там есть где и чем отвести душу, если вдруг станет не по себе: эсминцы — это целые плавучие города.

Я люблю смотреть, когда уходят в море торпедные катера. Там дух захватывает стремительная неукротимая скорость, и, наверное, самые отчаянные из отчаянных ребят собираются в экипажах этих маленьких суденышек, обгоняющих ветер.

Но мне больше по душе теснота наших отсеков и суровый аскетизм нашей подводной работы.

Наше подводное дело — дело настоящих мужчин.

Я смотрю на могучие, стремительные обводы корпуса атомохода и ловлю себя на том, что думаю о лодке, как о живом человеке, с которым выпало мне делить трудности и удачи, который ни разу не отступился от цели, ни разу меня не подвел.

Как летчики привязываются сердцем к своим самолетам, так и я, чувствую, накрепко прикипел сердцем к своему кораблю.

Без него я не могу представить себе свою дальнейшую жизнь.

Службу на лодках умеют выдержать не все. Не каждому дано выдержать те нагрузки, что выпадают на долю подводника, тот риск, который сопутствует ему всегда, — даже если ему выпадает ходить и на самом совершенном корабле. Не каждому дано выдержать долгое одиночество, долгую оторванность от земли. Не каждому дано быть морским пилигримом.

Но я хочу, чтобы каждый мой день мне было нелегко от борьбы, потому что только когда есть борьба, и преодоление себя, и преодоление препятствий, которых подводнику выделено профессией больше, чем остальным, — только тогда жизнь становится наполненной и обретает истинный смысл.

Я хочу бороздить океаны и сражаться со льдами и глубиной, я хочу пройти на лодке все «белые пятна» океанов — их до сих пор еще немало на картах.

Я хочу этого, наконец, еще для того, чтобы сыну моего будущего сына никогда не нужно было писать писем незнакомым людям, чтобы рассказали они ему пусть то немногое, но известное им об отце, которого он не помнит.

Решение принято. Я не знаю, как судьба моя сложится дальше, но знаю твердо одно: хочу быть подводником.

И мне трудно оставаться наедине с собой, и надо с кем-нибудь поделиться радостью, потому что всегда радость — окончательно принятое решение.

Я подошел к адмиралу. Я рассказал Петелину все — и о завещании отца и о своем решении. Я просил адмирала дать мне рекомендацию для поступления в училище подводного плавания.

— Такую рекомендацию я дам, — Петелин кивнул. — Мне приятно знать, что в семью подводников хочет войти еще один влюбленный в наше дело человек. Думаю, вам не придется жалеть о сделанном выборе, и решение ваше не кажется мне случайным. Вы увидели сами, что такое наша работа, и если даже эти ее тяготы вас не оттолкнули — вы станете подводником. Вернемся из похода — обговорим это еще раз…

Петелин вдруг улыбнулся грустно и добро, и только теперь я заметил, что он уже очень немолод, и как много морщин собралось возле его усталых, морем высветленных глаз.

— Сына я вспомнил, — сознался Петелин попросту. — Он у меня тоже в подводники метит. Заканчивает училище. Встретитесь там вдруг в Ленинграде — ты пожури его… Пишет он редко, а встречаться с ним чаще, чем это пока получается, невозможно. Оба мы люди военные, а служба не так уж много времени оставляет на личную жизнь…

…А в это время, запершись в камбузе, наш кок, Глеб Столбушкин, колдовал над чем-то и гонял из своего «царства» чересчур любознательных, разжигая тем самым любопытство ребят.

Что-то готовилось на лодке, и кое-кто из ребят был наверняка в курсе дела, но молчал, а остальные изводились неизвестностью.

Все стало ясно, когда в большом кубрике по-праздничному накрыли к чаю столы, и баталер принес сухого вина, а Жильцов подошел вдруг к Чикину и крепко пожал ему руку.

— У нас всех сейчас большой праздник — мы достигли полюса, взяли вершину планеты. У тебя, Паша, этот праздник двойной. Поздравляю тебя с днем рождения! До этого дня мы все знали тебя как человека беспокойного и честного, всегда готового любому из нас прийти на помощь. Пусть и дальше так будет. Пусть и те, с кем доведется тебе жить и работать после службы, знают тебя таким, каким тебя знают и будут помнить на лодке… Мне очень хочется, чтобы из твоей памяти не уходил этот день — такие события в жизни бывают не часто…

Жильцов говорил, а кок тем временем, сияя от удовольствия и гордости за свое мастерство, водрузил на столе благоухающий свежестью торт с цифрой «23», старательно выведенной кремом.

Дрогнули губы у Чикина, и затуманились чуть-чуть глаза, когда дружескими аплодисментами и смехом взорвалась тишина кубрика, когда окружили его ребята, начали дарить на память — кто авторучку, кто нож перочинный, кто книгу.

— Дорогие мои! — от волнения Чикин говорил почти шепотом. — Да разве такое забудешь? Да разве я вас забуду? Знайте, где бы я потом ни был, — я всегда ваш. И только скажи кто-нибудь: «Чикин, ты мне нужен», — я приду! И день этот и вас всех никогда не забуду!..

Вбежал дежурный радист, подал Жильцову радиограмму. Лицо командира стало привычно спокойным и жестким.

— Чай придется пока отложить. Играть большой сбор! Готовиться к срочному погружению!

— …Дойдя до полюса, мы сделали только половину работы, — звучал в динамиках трансляции голос Петелина. — Теперь мы приступаем к выполнению другой не менее ответственной части нашего задания.

Лязгнули задраиваемые люки.

— Я верю, что мы с честью справимся и с этой задачей. Экипаж доказал, что он умеет не теряться в трудные минуты, и я верю во всех вас, товарищи!

Потом была короткая пауза, и властная и резкая, как выстрел, команда Жильцова:

— По местам стоять! Начать погружение!

С хрипом рванулась в балластные цистерны вода…

Через минуту только потревоженное ледяное крошево неспокойно шуршало там, где только что была лодка. Всколыхнув изумрудную воду, она ушла в глубину. Осталось белое безмолвие, и ветер начинал уже заносить снегом человеческие следы, и только алое полотнище флага крохотным негаснущим костром полыхало над бесконечностью льда.

Северный флот — Москва 1964 г.