Альберт Фёдорович Сахаров

Одолень-трава

Глава первая

На роду ль талань написана…

…В жеребью ль талань выпала.

Со делу ли доставалася,

Со младости до старости…

Вечером, залезая под одеяло, Гаврюшка крепко-накрепко наказал маме и бабушке, чтобы разбудили его утром пораньше. Кошёвка[1] которую они мастерили вместе с дедом Матвеем, была, наконец, готова, оставалось только расписать её цветами.

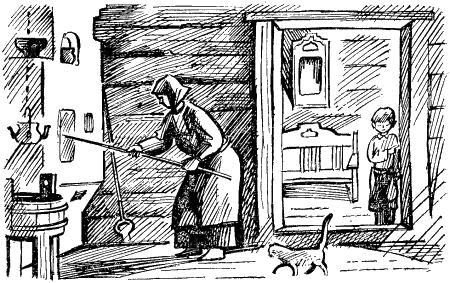

Утром Гаврюшка открыл глаза, — а в окошках светло. «Ох! — подпрыгнул он. — Опять проспал! Дедушка, наверно, уже успел всю кошёвку расписать». Мигом соскользнул он с кровати, ополоснулся из рукомойника и к бабушке со слезами:

— Почто не разбудила? Дедушка, поди, всё кончил!

— Ох те мне, парень, забыла! Голова-то стара, дырява, — нараспев говорит бабушка, гремя противнем в печке. У неё своя забота — как бы пирог с брусникой не подгорел. И, видя краем глаза, что внук начинает кукситься, ворчливо добавляет: — Да никуда твоя кошёвка не денется. Вот ещё наказанье-то божье! Весь день-деньской ещё впереди, всё успеешь. Что внук, что дедко: тот тоже, ровно малой ребёнок, с утра песни поёт.

С повети[2] и впрямь доносится дедушкин бас:

Гаврюшка уже знает: если дед затянул свою любимую «Как на Грумант мы ходили», значит, дело у него спорится и работа ладится.

— Бабушка, я побежал дедушке помогать!

— Сначала молока выпьешь, помощничек. Вот я тебе кренделёк испекла. Вкусный!

За окнами мягко кружатся крупные хлопья снега, — в такую погоду хорошо лепить снежных баб, строить неприступные крепости, играть в снежки. Только Гаврюшке сейчас не до улицы, неудержимо зовёт его дедушкина кошёвка. Он выпивает одним духом полкрынки молока, набрасывает пальтишко, колобком выкатывается на поветь.

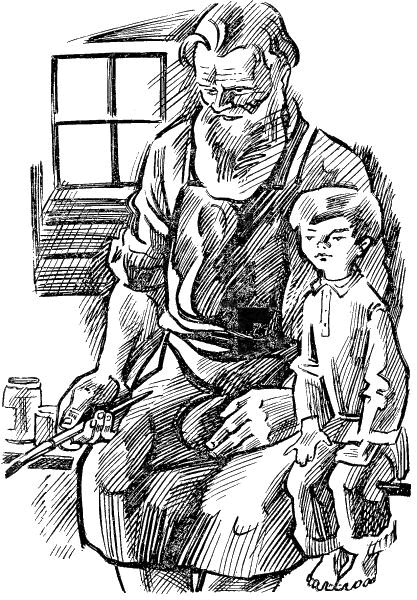

— А, помощничек, — приветствует его дед. — Долго спишь, Гаврила Афанасьевич. Много спать — дела не знать.

На повети так хорошо пахнет душистым сеном, дёгтем, смолистыми щепками, сетями, но сейчас сильнее и острее всего запахи красок. Вот они стоят на полу в разноцветных тяжёлых банках. Гаврюшка радостно втягивает в себя эти волнующие запахи. Уютно тут у дедушки, век бы не уходил отсюда. Гаврюшка с сожаленьем отмечает, что дед уже успел подновить кое-где голубую краску, которой была выкрашена кошёвка, а рамки и облучок обвёл чёрной.

— Ну-ка, Гаврюшка, отгадай загадку, — хитро жмурится дедушка. — Чёрный Ивашка, деревянная рубашка, где пройдётся — там след остаётся. Что молчишь? Не скумекал? Эх ты! В руках-то у тебя что?

— Ой, карандаш! — всплескивает руками Гаврюшка. И вправду, где пройдётся, там след остаётся. — Дедо, загадай ещё. Враз отгадаю!

— Ну, хорошо, — смеётся дедушка. — Четыре ходаста, два бодаста, седьмой хлестун — отвечай, хвастун.

Ну и загадку загадал дед! Старший брат Санька научил его считать на пальцах. Гаврюша загибает один, второй, третий палец — ой, сбился!

«Му-у», — доносится снизу, из хлева, тёплое Красулино мычанье.

— Корова! Это корова!!

— Молодец! Догадка не хуже разума. А вот такую отгадаешь? Без рук, без глаз, а рисовать умеет.

— Вода, — выпаливает Гаврюшка.

— Однако не вода.

«Что бы это такое?» — лихорадочно соображает Гаврюшка. Так думает, даже руки начинают мёрзнуть. Ой, да ведь это:

— Мороз!

— Ай да молодец! Придётся, видно тебе расписывать кошёвку. Ну, внучек, — вручает ему дед широкую кисть, — начнём, благословясь.

Гордый Гаврюшка торжественно макает кисть в банку с жёлтой краской, и тут его от возбуждения начинает трясти; он хочет что-то произнести, но язык прилипает к пересохшей гортани. «Вот сейчас, сейчас! — дрожит в его ручонках тяжёлая кисть. — Ой, только бы не капнуть, только бы не капнуть!..» И, по совету деда, он наносит большой неуверенный мазок…

Уф! — есть один лепесток цветка. А вот и второй обозначился, вскоре и весь цветок родился. Ой, да ведь это Гаврюша сам, сам нарисовал! Дедушка взял кисть из рук внука, широкими, плавными мазками поправил лепестки, сердцевину сделал ярко-оранжевой. «Как хорошо!» — перевёл дух Гаврюшка.

— Дедо, дашь ещё-то порисовать? — со стоном вырывается у него.

— Дам, дам, как не дать такому мастеру.

Так они вдвоём и расписали всю кошёвку крупными сочными цветами, перевитыми травой-муравой. И когда кончили, отбросили кисти — не поверили своим глазам: точно сказочный, волшебный луг заполыхал, зазвенел на повети невиданными разноцветами, отчего сразу вокруг будто светлей и солнечней стало.

Пришла бабушка. Стояла, молчала, улыбаясь. Вымолвила:

— Вот тебе и старо да мало. Тако любожеланное чудышко сотворили.

— Так ведь не тяп-ляп роблено, от чувства-желанья делали, — с едва скрываемой гордостью произносит дед Матвей. — Правда, внук?

— Бабушка, я теперь у дедушки выучился повозки красить да разрисовывать, — радуется Гаврюшка.

— Учись, учись, внучек, — смеётся дед. И, посерьёзнев, добавляет: — Делу учиться — всегда пригодится. И мы друг по дружке учились. Бывало, ходишь, смотришь — вот и навыкнешь.

— Ну-ка, работничек, — берёт бабушка Гаврюшку за руку, — пойдём в избу. Совсем озяб. Идём, идём, скоро отец с матерью придут на обед.

В избе бабушка берёт прялку, садится с ней на лавку, поближе к окну, — вот всегда у неё так, ни минуты не посидит без работы. «Не сиди сложа руки, не будет скуки», — любит она повторять. Крутится, прыгает бойкое веретено в сухоньких пальцах бабушки, тянется, тянется бесконечная нить.

— Бабушка, расскажи про козлика.

— А будешь ли бабушку-то слушаться?

— Буду, буду, — обещает поспешно внук.

— Ну, тогда слушай: