«Ах, дедо, дедо, какой ты у нас добрый!» — чуть не закричал Гаврюшка. Побежал на поветь, притащил в избу двуручную корзину:

— Дедо, эту возьмём?

— Дал бог сынка, дал промышленничка! С таким рыбаком обловитесь сегодня, — смеётся мама.

Едва-едва дождался Гаврюшка вечернего чая. Выпил наскоро чашку топлёного молока, чашку кверху донышком — не хочу больше. И Санька перевернул свою чашку, и ему, видать, не терпится. И только дедушка, знай, дует на блюдечко. «Ой, который уж стакан наливает», — терзался Гаврюша, глядя тоскливыми глазами на деда. «Чаю, чаю накачаюсь, кофию набухаюсь…» — вспомнил он озорную частушку, которую пели накануне вечером, прохаживаясь по деревне, парни и девки, вспомнил и чуть не прыснул со смеху.

— Ты что ёрзаешь? — пряча улыбку, спрашивает дед. — Ешь, пока живот свеж.

— Ой, дедо, — не выдержал Гаврюшка, — скоро ли неводить-то?

— Скорый поспех — людям на смех. Ещё чай не весь выпит.

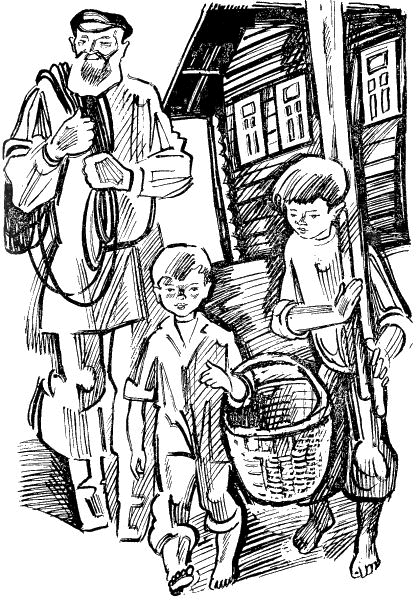

И вот наконец они гуськом идут к реке: впереди Гаврюшка с корзиной, за ним Санька с вёслами, последним дедушка с клечами — мотками верёвок, которые привязывают к крыльям невода.

Гаврюшка старается шагать важно, степенно: смотрите все, — так и рвётся из него торжествующе, — Гаврюшка-то Бархин совсем большим мужиком стал, уже и неводить с дедом поехал.

На берегу дедушка с Санькой стали снимать с вешал просохший невод, он под ногами крутится — надо же помочь.

— Уйди-ка ты, помощничек, — важничает Санька, — не то поплавком зашибёт.

Гаврюшка украдкой показал язык Саньке и вскочил в лодку, полез в самый нос. Дедушка с Санькой аккуратно сложили невод в лодку, так, чтобы удобно было его вымётывать на тоне. Дедушка отпихивает лодку от берега, Санька садится на вёсла — ну, поехали!

Только вышли на средину реки, навстречу дед Дорофей с сеном, нагрузил лодку, бортов не видать, кажется — копна плывёт по реке.

— Путём-дорогой здравствуйте, — приветствует их Дорофей, — Не на Красны ли берега правите?

— Да думаем пару тонь бросить, — отвечает дедушка.

— Ну, ну, — соглашается Дорофей, — дни нонче стоят ведренны, как не быть рыбе.

Когда лодка Дорофея поравнялась с ними, Гаврюша невольно съёжился, готов был сквозь дно провалиться. Неделю назад Артюшка, внук Дорофея, притащил за амбары целую пригоршню махры и кусок газеты. Искушение выкурить по настоящей самокрутке, ощутить себя настоящими мужчинами было так сильно, что они, не сговариваясь, всей стайкой побежали в Дорофееву баню, стоявшую осторонь, на угоре[10] возле реки. Слюнявя газету, накрутили самокруток, одну больше другой. Артюшка соорудил даже «козью ножку», наподобие тех, что крутил его дед. Замелькали огоньки спичек, начали важно затягиваться. После первой же затяжки вся компания зашлась в кашле, у «мужиков» от злого кашля потекли слёзы ручьями.

— И мне, и мне… — плакал, подпрыгивая, двухлетний Кешка, Артюшкин братец, который, несмотря на тычки и шлепки, словно репей, везде следовал за старшим. — И мне, не то папке расскажу.

— На, зануда, подавись, — ткнул ему самокрутку в рот братец.

Малый вцепился в цигарку двумя руками, как потянул и, вдруг окаменев от неожиданности, выпучил глаза, открыл рот и так с открытым ртом стал задыхаться. Глотнув наконец воздуха, он с рёвом выскочил из бани. Не лучше чувствовали себя и «мужики», хотя никто из них не пробовал больше затягиваться. Всю эту подозрительную возню, огоньки от спичек заметил дедко Дорофей, — он как раз возвращался с реки. У ребят, когда фигура деда закрыла свет в окошке, обмерло всё внутри. Но бежать было уже поздно. Словно заворожённые, слушали они, как стукнула щеколда, скрипнули половицы в предбаннике. Дед распахнул дверь. Все на мгновенье оцепенели. И вдруг, словно подброшенные пружиной, с криками отчаянья ринулись в дверь, загороженную дедом. Тщетно дед топорщил руки, пытаясь ухватить кого-нибудь за шиворот; точно ошалевшие мальки, искрами мелькающие мимо заплывшей на отмель зубастой щуки, проносились они мимо корявых рук деда.

— Ах паршивцы! Что удумали, — гремел им вслед дед. — Погодите, будет вам куренье!

Прибежав домой, Гаврюшка со страху забился сначала под перину, но потом, сообразив, что тут его легко обнаружить, метнулся на чердак, в свой спасительный ларь. Пороть его не пороли, но он сам себя наказал хуже любой порки. Чувство собственной вины угнетало его и весь следующий день, казалось, уже никогда-никогда не будет больше того светлого, безмятежного состояния, которое было с ним ещё только вчера, казалось, всё безвозвратно потеряно и навсегда, и теперь весь мир указывает на него пальцем, обличая и укоряя в содеянном.

Гаврюшка опасливо оглянулся: лодку-копну Дорофея медленно относило теченьем. Он облегчённо вздохнул и вновь стал созерцать проплывающий мимо мир реки.

Не спеша пробирается лодка против течения. Теперь она жмётся поближе к берегу, у берега теченье послабее, объясняет дедушка. Размеренно всплескивают вёсла, лениво журчит за бортом вода. Если свесить голову за борт, видно, как светлые блики-отраженья играют на тёмных смолистых боках лодки, точно кто-то перебирает рядом светлые струны. То и дело мелководье сечёт дождём рыбья мелочь — спасается от разбойников-окуней; сладостно надрываются лягушки; молодым барашком блеет, пикируя к земле, отважный бекас; лёгкий прохладный ветерок доносит сладкие, пьянящие запахи цветущих черёмух, терпкость распустившихся ив, остроту молодой мяты, но над всеми этими запахами царит ни с чем не сравнимая свежесть реки, настоянная на солнце, на родниковых водах, на прибрежных цветах и травах. Незакатное солнце стоит не по-вечернему высоко. Отраженье его расплавилось на воде спокойными, пульсирующими бликами, будто великанская рыба вывернулась огромным боком, играет, струится, слепит чешуёй — глазам больно. Синие и зелёные стрекозы, шурша сухими крыльями, бесцеремонно садятся на нос лодки, ширят на Гаврюшу радужные глазищи, будто спрашивают — кто такой? «Вот погодите, как срисую вас, так будете знать, кто такой», — рассматривает он их чудный наряд. Крупный, наглый овод шлёпнулся на плечо и сразу норовит жалом прошить рубаху. «Вот тебе, кровопийца!» — прихлопнул он овода и ловко сшиб его в воду. Овод подёргал, подёргал крыльями — бульк — как и не было.

— Однако, язь, — бросает важно Санька и перестаёт грести, заворожённо смотрит на расходящиеся круги.

— Что, аль пристал? — щурится дедушка. Санька снова неохотно опускает вёсла в воду.

Вот и Красные берега — высокая щелья[11], образованная меловым камнем кирпичного цвета. Здесь, у Приглубого ручья, любимые дедушкины места. Лодка уткнулась носом в берег.

— Ну, Гаврюха, вылезай, — командует Санька.

— Командир тоже нашёлся, — морщится Гаврюшка и, свесив ноги, вываливается из лодки.

«Сейчас бы у бережка искупаться», — с вожделением думает он, только какое теперь купанье, дело не терпит.

Дед подаёт ему конец верёвки.

— Да смотри не упусти, лучшая тоня здесь.

Дед осторожно отпихивается шестом от берега. Санька, не торопясь, мерно гребёт наперерез теченью. Дедушка склонился, начинает выбрасывать сеть. Вот лодка разворачивается. Теченьем расправило крыло невода, сеть растянулась, наполнилась водой, затрепетали, подпрыгивая на воде, белые поплавки. И тут Гаврюша почувствовал настоящую силу реки: чем больше дед выбрасывал невода, тем сильнее и мощнее тянуло верёвку из рук. Кусая губы, он вцепился в неё обеими руками, шершавая, ставшая твердой, как кол, верёвка, обжигая ладошки, медленно, неудержимо выскальзывала из рук. Тогда он отклонился всем телом назад, упёрся, как упрямый козлик, ногами в берег. «Не сойду с места, умру, но не выпущу проклятущую верёвку», — твердил он, сцепив зубы. Тёплая мягкая глина, выдавливаясь сквозь пальцы ног, совсем не держала; оставляя две бороздки, ноги медленно, неудержимо заскользили по покатому берегу к воде. «Ой, сейчас уволокёт в речку! Ой, утянет! — со страхом проносится в его голове. — Ох, беда, плавать-то почти не умею!» Ноги уже по щиколотку в воде, уже по колени… «Не пущу, не пущу! — сквозь слёзы твердит он. — Ой, сейчас выдернет из руки! Ой, выдернет!»