Старайтесь выбирать на склоне такое место, над которым бы росли деревья, располагались скалы, высокие камни и другие надежные препятствия, способные задержать лавину. Поиски места надо начинать задолго до наступления темноты. Разумнее всего по ходу движения отмечать наиболее удобные участки. Это позволит в случае возникновения опасности не мешкая вернуться по собственным следам к ближайшей площадке и не тратить драгоценного времени на лихорадочные поиски места для аварийного бивака.

Не устраивайте бивак наспех. Спешка вполне понятна, но она неизбежно скажется на качестве убежища, приведет к многократному повторению одних и тех же действий, истощению сил, появлению чувства отчаяния и обреченности. Лучше строить медленно один раз, чем наспех десять. Помните: неожиданное разрушение «бракованного» убежища приведет к самым трагическим последствиям.

Если прочность возведенного вами сооружения кажется недостаточной, можно попытаться укрепить его одним нехитрым способом. Внутри убежища на время зажгите 2–3 свечи или разведите небольшой костер. Поднимающийся вверх теплый воздух оплавит снег, он, став влажным, быстро «схватится», стены и крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда заметно укрепит снежное убежище. Кроме того, лед будет препятствовать таянию снежных стен, тем самым избавляя находящихся внутри от возможной «дождевой» капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры возникают, как правило, на стыках кирпичей, а в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстий вовсе не бывает) замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если описанные «тепловые» процедуры не помогают и прочность убежища вызывает сомнения, лучше оставить его и построить невдалеке новое.

Как ни странно, в снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее мороз «на улице». При околонулевых температурах и оттепелях стены пещер, иглу, берлог и пр. начинают «капать», влажность внутри возрастает настолько, что могут наблюдаться даже своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище: тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается как бы внутри снежных стен, отчего прочность убежища только повышается. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен и снег начинает течь.

Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где при оттепели иногда образуются лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше вырыть вертикальный шурф-колодец. От капели можно защититься, растянув внутри убежища полиэтиленовую пленку или кусок ткани. Проще всего сделать это, воткнув в стену параллельно полу лыжную палку или толстую ветку, через которую перекидывается пленка. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш.

Еще один совет. Строительство (особенно это касается ям, пещер, берлог) лучше вести одному человеку. Причем «лишнюю» теплую одежду ему лучше снять, чтобы потом надеть ее сухой. Работайте в болоньевых костюмах с синтетическими утеплителями (сипроном, нитроном, синтепоном и др.) и снимите все шерстяные вещи — в аварийных условиях просушить их практически невозможно. То, что убежище строит один человек, вовсе не означает, что остальные сидят сложа руки. Они тем временем выгребают снег из тоннеля, режут и подают снежные блоки, заготавливают дрова, ломают лапник — все это необходимо для обустройства убежища. А затем в убежище группа сможет обсушить и согреть одного «строителя», предоставив ему максимум комфорта в самых неблагоприятных условиях зимней аварийной ночевки. Обсушиться же и согреться всем сразу проблематично.

Общее, касающееся всех снежных убежищ правило гласит: чем меньше внутренний объем, тем теплее. Понятно, что обогреть дыханием и теплом своего тела два кубометра холодного воздуха много легче, чем десять. К тому же чем больше площадь стен в убежище, тем скорее сквозь них проникнет холод снаружи. Конечно, в тесном убежище не так удобно, как в просторном, но в аварийной ситуации тесноту все же следует предпочесть холоду. Помните, что величина убежища всегда должна соответствовать степени серьезности аварии и количеству экипировки, имеющейся у пострадавших. Если есть спальники, теплая одежда, полиэтилен, то убежище можно сделать попросторнее и с высоким потолком. Потерпевшему, не имеющему ничего кроме одежды, лучше ограничиться убежищем минимального объема — сблизить стены, сильно занизить потолок (в пещерах, берлогах можно сделать в потолке углубление для головы, чтобы можно было стоять на коленях).

Не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их зависит от организованности группы, умения распределить обязанности и обеспечить страховку. Например, во время пурги и при плохой видимости нельзя допускать, чтобы группа разбредалась во все стороны без страховки. Если карьер, где вырезают снежные блоки, удален от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила.

К правилам безопасности можно отнести и верные психологические установки. В аварийной ситуации приходится преодолевать многие стереотипы. Попавших в сложные обстоятельства людей часто пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. К чему, казалось бы, усердствовать — обиталище-то временное! И это первая ошибка. Другая заключается в том, что люди не хотят работать, чтобы отдыхать. В то же время опыт показывает, что убежище в этих условиях — единственное спасение и затраты времени и сил на его устройство с лихвой окупаются. Помните: трехчасовой отдых в тепле сохраняет и восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой простой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство убежища затрачивается времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают ту тепловую передышку, которая возвращает потерпевшим аварию работоспособность и устойчивость к холоду на весь следующий день.

Простейшее укрытие от снега и ветра в безлесной местности, на высокогорье — это снежная траншея. Ее выкапывают в глубоком (толщиной не менее 1,5 м) снегу в оврагах и лощинах с помощью лопат, кусков фанеры, лыж и лыжных палок, котелков, мисок и пр. Если нет решительно никакого инструмента, траншея выдалбливается ногами. Она представляет собой крытую щелевидную яму глубиной до 1,5–1,8 м.

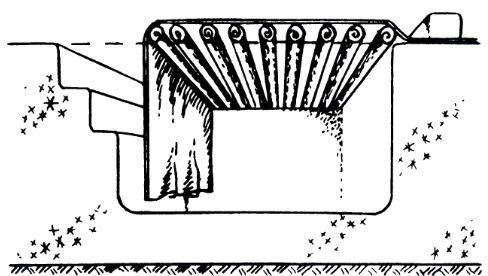

Крыша траншеи сооружается из стволов деревьев, толстых веток, лыж, которые накрываются какой-либо тканью, полиэтиленом и прижимаются по периметру камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. На крышу можно нагрести защитный слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки нужно расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не обрушилась под тяжестью снега. Свободно свисающий с крыши край ткани может служить дверью. В некоторых случаях вход как таковой не предусматривается и человек проползает внутрь траншеи, приподняв в любом месте ткань (рис. 5).

И тогда крышу можно делать из цельного куска, прижатого (по всему периметру) снежными блоками. Снежная траншея, равно как и другие убежища открытого типа (ямы, хижины, полупещеры), защищает от ветра, осадков и, в меньшей степени, от холода.

В тайге лучше всего устроить траншею под деревом и обогреть ее с помощью небольшого костра. Когда нет возможности развести костер, попробуйте утеплить траншею, соорудив крышу. Поверх ямы уложите крепкие жердины, плотным слоем настелите еловый лапник.

Если траншея круговая (вокруг ствола), а снежный покров неглубок, роль крыши выполнят нижние, достающие до земли ветки дерева. На них сверху укладывается дополнительный слой лапника и с краев нагребается снег (рис. 6).

Получается своеобразный шалаш-конус для трех-четырех человек.

Второй вид убежища — снежная яма. Она обычно сооружается на горизонтальной площадке с глубоким (более 2 м) снежным покровом.