В 1938 году в Ист-Лондоне на восточном побережье ЮАР была поймана рыба целакант, которая считалась вымершей десятки миллионов лет назад. Ее отпечатки, долгое время использовались для датировки геологических слоев. Уже эта находка была в состоянии перевернуть многие представления о геохронологической шкале, но до тех пор, пока она оставалась единственной, еще можно было говорить о непредсказуемом вмешательстве какой-то случайности. Однако в 1952 году был пойман еще один живой экземпляр этого давно «вымершего» вида. Поэтому в действительности возраст слоев, определяемых с помощью отпечатков целаканта, может составлять и 200 миллионов и 200 лет.

Считается, что последовательность осадочных слоев отражает порядок их формирования во времени, поэтому более молодые должны всегда располагаться поверх старых, и наоборот. Однако отмечены совершенно противоположные факты, когда мощные слои более древних осадочных пород располагаются поверх молодых. В США (Вайоминг) найден 300-миллионолетний пласт, расположенный поверх пласта, геологический возраст которого определяется всего в 60 миллионов лет. При этом площадь верхнего пласта составляет около 3000 квадратных километров, что полностью исключает гипотезу сдвига. В Швейцарских Альпах найдены целые горы (Маттерхорн и Митентоп), которые расположены поверх молодых слоев. Никаких следов сдвига (деформации окружающего рельефа) огромных масс на расстояния достигающие 100 километров, не обнаружено. Поэтому можно говорить только об ошибках датировки.

Словом, геохронологическая шкала, построенная на основе изучения осадочных пород и окаменелостей, так же не может рассматриваться как абсолютная.

Однако, несмотря на возможность такого разброса значений, именно геохронологическая шкала служит для калибровки так называемых радиометрических часов.

В 1896 году было открыт радиоактивный распад (Антуан Анри Беккерель), и уже в 1905 Эрнестом Резерфордом было предложено использовать это явление для точных датировок в геологии. Однако технически возможным это стало только в 1937 г.

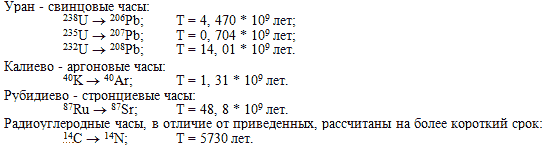

Существует несколько разновидностей «часов», использующих радиоактивный распад, которые работают в разных интервалах времени.

Но всем этим часам присущ один и тот же недостаток – результат, который получается с их помощью, предполагает, что измеряемый процесс протекает как бы в полной изоляции от всего внешнего окружения. Другими словами, предполагается стечение совершенно фантастических условий, согласно которым за все эти миллионы и миллиарды лет не существовало никакого движения вещества ни внутрь измеряемой породы, ни наружу. Стоит только допустить возможность миграции атомов, как ставится под сомнение любой получаемый в результате подобных измерений вывод. Между тем уже само предположение того, что на протяжении сотен миллионов лет система оставалась абсолютно замкнутой и никакого дрейфа атомов не происходило, выглядит едва ли не явным свидетельством умственной несостоятельности.

Впрочем, не в этом самый главный источник погрешности. Здесь неявно предполагается, что все вторичное вещество – это результат реакции распада. Но если в момент формирования породы уже присутствовало какое-то количество свинца, аргона или стронция (а молодые вулканические породы, образующиеся в результате застывания лавы на наших глазах, во всех случаях обнаруживают довольно значительное их содержание), расчетная величина может весьма существенно расходиться с действительностью. Между тем исходное распределение элементов нам совершенно неизвестно.

Поэтому совсем неудивительно, что эти методы иногда дают совершенно неправдоподобные результаты. Так, геологический возраст проб, взятых из лавы с Гавайских островов, датируется калиево-аргоновым методом в интервале значений от 160 миллионов до 2 миллиардов лет, в то время как их истинный возраст составляет менее двухсот.

Таким образом, существующие методы измерения времени не отличаются надежностью. А следовательно, и все получаемые с их помощью результаты едва ли могут быть бесспорными. Приведем несколько примеров, свидетельствующих о том, что принимаемые сегодня значения не отличаются большой надежностью.

1. В 1960 году было подсчитано, что на Землю ежегодно выпадает от 5 до 15 миллионов тонн частиц межзвездной космической пыли. Если согласиться с тем, что возраст нашей планеты и в самом деле составляет около 5 миллиардов лет, то Земля должна быть покрыта слоем космической пыли толщиной в 20 – 60 метров. При этом известно, что космическую пыль довольно легко отличить от земной, ибо первая содержит примерно в триста раз больше никеля. Поэтому даже в случае ее перемешивания с земной пылью присутствие космической было бы сравнительно нетрудно обнаружить. Однако в действительности такого массивного слоя пыли нигде на Земле обнаружено не было. Кроме того, весьма ограниченное содержание никеля в земной коре, в свою очередь, свидетельствует, что космическая пыль выпадала в куда меньших масштабах, чем это предполагается расчетным возрастом нашей планет. Другими словами, она должна быть намного моложе тех пяти миллиардов лет, о которых говорит современная наука.

2. Считается, что Земля и Луна примерно одного возраста. Правда, сила тяжести на нашем спутнике существенно меньше земной, но и в этом случае за миллиарды лет на ней должен был накопиться довольно мощный ее слой. Поэтому, когда планировался запуск американских космических аппаратов на Луну, высказывалось вполне обоснованное сложившимися теоретическими представлениями опасение, что они могут просто утонуть в многометровой толще пыли. Именно по этой причине ноги спускаемого устройства снабжались широкими пластинами, которые должны были препятствовать погружению. Известно, что еще раньше, когда планировалась посадка на Луну советского аппарата, возникали точно такие же опасения. Но в конструкторском деле все теоретические сомнения обязаны принимать форму тех или иных инженерных решений. Здесь же отсутствие надежной информации вело к тому, что инженерное решение принималось чисто волевым порядком: рассказывают, что генеральный конструктор дал своеобразную расписку: «Луна твердая», которая обязала проектировщиков игнорировать лунную пыль.

Противоречащая устоявшимся взглядам интуиция не подвела конструктора, и впоследствии обнаружилось, что Луна и в самом деле была твердой: слой пыли не превышал одного сантиметра.

Это также может рассматриваться как свидетельство в пользу значительно более молодого возраста и нашего спутника и нашей собственной планеты.

3. При превращении урана в свинец выделяется гелий. Со временем он улетучивается из породы и попадает в атмосферу. Таким образом, за расчетное время существования Земли в ее атмосфере должно накопиться довольно большое количество гелия. Однако все инструментальные замеры упрямо свидетельствуют об обратном: фактическое его содержание отклоняется от предсказываемого теорией в десятки тысяч раз. То есть на такую величину, которая никак не может быть игнорирована.

При этом еще необходимо считаться с тем, что гелий мог присутствовать в атмосфере планеты уже при ее рождении. Мало того: земная атмосфера по-видимому способна поглощать гелий из космоса. Словом, наличное его содержание очень плохо согласуется с теми расчетами, которые основываются на господствующем предположении о возрасте Земли.

4. Наблюдения показывают, что все реки мира постоянно выносят в мировой океан огромное количество глины, солей, песка и многих других веществ. Объем каждого вещества, ежегодно смываемого в моря, в принципе может быть измерен. А это значит, что, установив общее их содержание в морях, можно рассчитать и то, как долго шел процесс вымывания, другими словами, установить приблизительный возраст самой Земли.

Здесь, правда, нужно учесть по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, то, что в мировом океане уже с самого момента его формирования могло содержаться определенное количество вымываемых веществ, во-вторых, в начале вынос каждого из них должен быть более интенсивным, чем впоследствии. Но даже с учетом этих обстоятельств получается, что возраст Земли не должен превышать нескольких миллионов лет. Так, например, количество соли указывает на возраст в 260 миллионов лет, количество никеля соответствует 9 тысячам, количество свинца – всего 2 тысячам лет. Количество же песка и глины, которое несут с собою водные потоки таково, что все земные континенты были бы попросту смыты в море уже через несколько миллионов лет.