2) нерегулируемые либо регулируемые, т.е. воздухозаборники, внутренняя геометрия которых постоянна или может изменяться в зависимости от условий полета;

3) с внешней, внутренней или комбинированной компрессией, т.е. воздухозаборники, в которых сжатие воздуха путем преобразования кинетической энергии потока в статическое давление происходит соответственно перед воздухозаборником либо в воздушном канале;

4) плоские либо трехмерные, т.е. воздухозаборники, форма поперечных сечений которых близка к прямоугольной либо круглой (полукруглой, эллиптической и т.п.).

В табл. 1 воздухозаборники характеризуются только по первому и второму признакам. Из этих данных следует, что на 33 самолетах применен лобовой воздухозаборник (в том числе на 13 нерегулируемый), а на 52-боковой (в том числе на 17 нерегулируемый). Три самолета с ракетным двигателем, естественно, не имели воздухозаборника. Лобовые воздухозаборники в 21 случае размещены в фюзеляже и в 12-в гондолах. Среди фюзеляжных воздухозаборников в 18 случаях они находятся в носовой части фюзеляжа, а в остальных 3 применен надфюзеляжный (в самолете YF-107A) или под фюзеляжные (в самолетах «Гриффон» и F-16). Боковые же воздухозаборники обычно размещаются перед передней кромкой крыла в его плоскости, над крылом либо под ним в зависимости от принятой аэродинамической схемы самолета. Первый вариант характерен для среднепланов, а второй и третий – соответственно в низкопланах и высокопланах.

Центральные воздухозаборники в фюзеляже или в индивидуальных гондолах выполнены почти исключительно круглыми по форме поперечного сечения, и только в редких случаях использована овальная форма (F-100, «Дюрандаль» и др.) Преимуществом воздухозаборников двигателей, размещенных в гондолах, является их непосредственное соединение с компрессором, благодаря чему они имеют малую массу, малые потери давления и равномерное поле скоростей потока. В крейсерском полете со сверхзвуковыми скоростями для круглых воздухозаборников характерна, кроме того, постоянная система скачков уплотнения, соответствующая расчетным условиям работы.

К недостаткам круглых воздухозаборников относится снижение их эффективности с увеличением угла атаки, обусловленное изменением системы скачков уплотнения. В случае центральных фюзеляжных воздухозаборников воздушный канал оказывается длинным и сложным по форме, что требует значительного объема фюзеляжа и затрудняет размещение топлива, оборудования и т.п. Кроме того, такой воздухозаборник исключает возможность применения радиолокационной антенны большого диаметра, величина которого ограничена габаритами центрального тела, размещенного внутри входного устройства.

Недостаток надфюзеляжного и подфюзеляжного воздухозаборников состоит в снижении их эффективности при больших углах атаки (соответственно положительных или отрицательных) ввиду того, что воздухозаборник заслоняется фюзеляжем и крылом.

Боковым воздухозаборникам свойственно значительно большее разнообразие форм поперечного сечения. В начальный период развития сверхзвуковых самолетов обычно применялись воздухозаборники полуэллиптические, полукруглые или составляющие четверть круга. В последнее время почти повсеместно применяются плоские боковые воздухозаборники прямоугольной формы с закругленными углами. Отказ от полукруглых воздухозаборников объясняется стремлением не искажать профиль корневых частей крыла и плоскую форму несущего фюзеляжа. Размещение воздухозаборников по бокам фюзеляжа позволяет не только значительно укоротить воздушные каналы, но и занять всю носовую часть фюзеляжа оборудованием, в том числе оборудованием радиолокационной станции. Плоские боковые воздухозаборники работают очень эффективно во всем диапазоне эксплуатационных скоростей и углов атаки.

Основными недостатками боковых воздухозаборников являются затенение одного из них фюзеляжем во время выполнения маневров со скольжением при сверхзвуковой скорости полета и влияние на их работу пограничного слоя, который является основным источником неравномерности поля скоростей в воздухозаборнике и воздушном канале. Пограничный слой возникает в результате вязкого трения воздушного потока на обтекаемых поверхностях самолета, причем скорость потока у обшивки резко падает до нуля. При сверхзвуковом обтекании скачки уплотнения, взаимодействуя с пограничным слоем, вызывают местный отрыв потока от обтекаемой поверхности с резким увеличением толщины пограничного слоя 1* и т.д. Неравномерность распределения скорости изза пограничного слоя возрастает так значительно, что, например, в самолете с воздухозаборниками, непосредственно прилегающими к обшивке фюзеляжа, при скорости полета М = 2,5 тяга уменьшается на ~ 45%, а удельный расход топлива увеличивается на ~ 15%.

1* Толщина пограничного слоя зависит от скорости полета, коэффициента вязкости воздуха, а также от длины обтекаемого участка поверхности. Принимается, что толщина пограничного слоя составляет 1% длины обтекаемого участка при сверхзвуковой скорости полета и возрастает с уменьшением скорости.

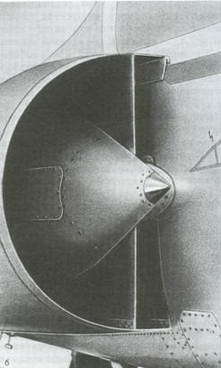

Рис. 1.45. Примеры конструкций воздухозаборников.

а-боковой воздухозаборник самолета F-4 (видны подвижная передняя и неподвижная-с системой отвода пограничного слоя-части клина); б-боковой воздухозаборник самолета «Мираж» III (видны щель для отвода пограничного слоя с поверхности фюзеляжа и генератор скачков уплотнения в виде полуконуса); в-подфюзеляжный воздухозаборник самолета F-16.

Аналогичная проблема существует и для лобовых воздухозаборников, оснащенных конусами или клиньями, а также для воздухозаборников с внутренней или комбинированной компрессией. Помпаж воздухозаборника или двигателя, вызванный отрывом потока, может привести к аварии. Для устранения этого нежелательного и опасного явления применяют устройства для отвода пограничного слоя с поверхности фюзеляжа (крыла) перед боковым, под- или надфюзеляжным воздухозаборником, а также отверстия для отсоса пограничного слоя с поверхности конуса или клина, что благоприятствует безотрывному обтеканию. При этом воздух пограничного слоя отводится во внешний поток либо используется для охлаждения двигателя.

Таким образом, проблема работы воздухозаборника самолета с М ‹ 1,1-1,2 весьма сложна, и поэтому входное устройство должно быть спроектировано несколько иначе, чем в дозвуковом самолете.

В диапазоне малых сверхзвуковых скоростей еще применимы нерегулируемые воздухозаборники, выполняемые с заостренными входными кромками, на которых возникает локальный присоединенный прямой скачок уплотнения.

Скорость потока за таким скачком уменьшается до дозвуковой, но она еще так велика, что необходимо дальнейшее замедление потока до значения скорости, требуемого для компрессора. Происходит это в расширяющемся диффузоре. Использование входных острых кромок препятствует возникновению в воздухозаборнике толстого пограничного слоя и последующему отрыву этого слоя, ухудшающему работу двигателя. За локальным присоединенным скачком уплотнения скорость воздуха уменьшается до дозвукового значения так же резко, как и за неприсоединенным головным скачком, однако вследствие его локальности большая часть кинетической энергии переходит в статическое давление (остальная преобразуется в тепловую энергию). Тем не менее с увеличением скорости полета интенсивность скачка и соответственно потери в процессе динамического сжатия возрастают, вследствие чего снижается тяга двигательной установки. Поэтому воздухозаборники такого типа применяются в самолетах с максимальной скоростью, не превосходящей М = 1,5. При более высоких скоростях хорошая эффективность динамического сжатия на бегающего потока может быть достигнута только в системе косых скачков уплотнения, для которых характерна меньшая интенсивность, т.е. меньшее падение скорости и меньшие потери давления. Скорость потока за косым скачком еще остается сверхзвуковой, и если она соответствует числу Маха, не превышающему 1,5-1,7, то дальнейшее торможение потока может