Сопровождаемый своим «почетным» эскортом, я отошел от поселка по реке километров на пять. Тайга на Малой Ботуобии была действительно совершенно иной, чем в северных районах. Она более густая, более пушистая и мягкая и, если так можно сказать, более радовала глаз. Деревья не высокие, но и не перекручены так сильно морозами. В отличие от своих хилых, пепельно-серых полярных собратьев они стройны, подтянуты, у них более строгий и какой-то вызывающе зеленый вид. В малоботуобской тайге пахнет хвоей и грибами, блестит на солнце паутина, легкомысленно перекликается птичий гарнизон.

Возвращаясь обратно в поселок, я заметил, что и река здесь течет по-другому: спокойно, неторопливо, шуршит у пологих берегов аккуратными, словно подстриженными, кустами, образует заводи, болотца — словом, ничего нет общего со стремительными северными потоками, мрачно несущимися по голым каменистым каньонам Сибирской платформы.

Выйдя к Новому с другой стороны, я окончательно укрепился в своем мнении о схожести здешнего пейзажа с какими-нибудь рязанскими или новгородскими видами. Околица поселка, густо засаженная картошкой, выходила к неглубокому оврагу, дно которого затейливо пересекали с разных сторон хорошо утоптанные тропинки.

Все эти стежки-дорожки начинались от покосившихся плетней, от низких калиток, на которых пестро мостились куры. В довершение картины с одного из плетней надменно и хрипло заорал петух.

Репина по-прежнему дома не было. Чувствовалось, что он «вышел» не на один день (я вообще заметил среди геологов такую привычку: если уж «выходить» из дому, так основательно, не меньше как на неделю). Руководствуясь советом хозяина дома, я слазил на чердак, достал банку консервов, поужинал и залез в спальный мешок.

Утром, проснувшись, я понял, что нахожусь в доме не один. Догадаться об этом, было нетрудно: из противоположного угла периодически доносились раскаты могучего храпа. Расшнуровав мешок, я увидел, что половину дома занимает чья-то кряжистая, молодецкая фигура. Фигура расположилась прямо на полу, закутав голову в бараний полушубок.

Во сне фигура, очевидно, попала на сквозняк и гулко чихнула под своим полушубком, после чего последний был немедленно сброшен, и я узнал в спящем бородатого Петровича, хозяина того самого тюка, с которым я успешно «соперничал» в Нюрбе.

— А что, Васька Репин не приходил еще? — сонно спросил Петрович.

— Да нет, все еще вышел, — ответил я.

За завтраком мы разговорились. Петрович рассказывал о себе: ему семьдесят четыре года, он работает горняком на «Трубке Мира», добывает из вечной мерзлоты алмазы. Здоровье хорошее, пока не жалуется, только вот в последнее время что-то тяжело стало каждый день по восемь часов махать в шурфе полуторапудовой кувалдой.

Петрович, как и Размолодин, происходил из потомственных сибирских золотоискателей.

— Ваньку Размолодина, который тебя посадил, а тюк мой спихнул, годков пятьдесят уж знаю, — медленно говорил старик, прихлебывая чай из консервной банки. — Еще с его отцом золотишко в Бодайбо мыли. Хороший был человек, только очень горячий, бунтарный. В двенадцатом году на Ленском расстреле голову свою положил. Ванька-то весь в него, такой же справедливый. Вишь ты, живого человека, к примеру тебя, посадил, а мешочек мой скинул.

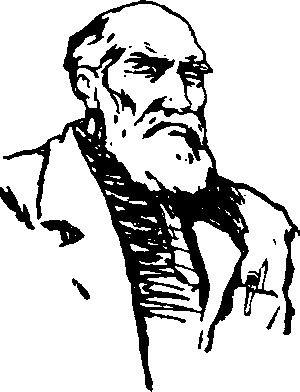

Я смотрел на его могучую, совсем не старческую фигуру, широкие, загорелые скулы, тяжелый подбородок, крупный нос, шишкастые брови, — и мне казалось, что вот такими густо заквашенными и ладно сшитыми были легендарные русские землепроходцы — первые покорители сибирской целины и богатств Востока, славные соратники Ермака Тимофеевича. Не один век минул уже с той поры, а тип «сибиряка» — человека, властно и ежедневно отвоевывающего у природы новые, нужные ему края, сохранился во всей своей свежести и привлекательности.

Много лет назад, не выдержав тупого уклада деревенской жизни в Саратовской губернии, махнул далекий предок Петровича за Урал, в таежные сибирские края. Имея в роду не одно поколение бунтарей против царя и веры, был он человеком широкой души, свободолюбивым, гордым, независимым, не мог терпеть на своем горбу всяких урядников, исправников. Поклонился всему деревенскому миру, последний раз взглянул на свое Худолаптево и махнул в Сибирь, определившись на жительство в старательский поселок Пьянобыково.

Стал жить предок Петровича на берегу бурной реки, стал мыть в ее желтых косах золотишко. Утром выйдет на порог, расправит плечи и заорет, да так, что верст на десять в округе слышно:

— Ого-го-го-го-го-о-о-о!..

Послушает эхо, улыбнется, потянется — и пошел в тайгу. Сам себе хозяин. Попробуй он сделать это в Саратовской губернии? Немедленно засадят в холодную за нарушение общественного порядка. Так и рождается в крови далекого предка Петровича, чтобы потом передаться всему потомству, любовь к диким, неосвоенным местам, страсть к землепроходчеству.

Когда Петрович появился на свет, в его роду уже твердо выработалось правило: живи бедно, но вольно. Сызмальства Петрович привыкает надеяться только на себя. Он все умеет: строить дом, варить обед, лечить болезни. И когда, услышав про новое дело, про алмазы, Петрович подается из своей старательской резиденции на Вилюй, геологи принимают его с распростертыми объятиями. Бывший старатель — лучший житель тех мест, по которым идут разведчики. Учить его, как вести себя в тайге, не надо — впору самим учиться. Правда, работает Петрович поначалу не то чтобы плохо, но и не потеет с кайлом в руках. Сказывается старательское прошлое.

И вот тут-то какой-нибудь молодой геолог, окончивший институт в Москве или Ленинграде, в представлениях которого Петрович приобретает черты некоего таежного бога, начинает приобщать последнего к новым производственным отношениям. Во-первых, Петрович уже не старатель и не всякий там частный сектор. Он получает звание младшего коллектора, ведет документацию, начинает разбираться в мудреных геологических терминах и вообще растет в своих собственных глазах.

Теперь уж его из разведочной партии никаким, даже самым «неснятым», золотоносным участком не выманишь. По-прежнему сохраняя вольготный, таежный образ жизни, Петрович теперь невольно становится коллективистом. Петрович ходит на профсоюзные собрания, требует чаще привозить в экспедицию кино, по путевке областного союза едет в Крым, в санаторий. Раньше один раз в пять лет Петрович вырывался из тайги в «жилуху» с «большой монетой», сорил деньгами, пил горькую и просыпался в одно прекрасное утро с тяжелой головой и легким карманом. Деваться было некуда, и снова Петрович залезал на несколько лет в свою одинокую таежную берлогу.

Теперь же тайга не держит Петровича железными клещами безысходности. Он бродит по таежной якутской глухомани вместе с геологами не потому, что «деваться некуда». Петрович теперь испытывает потребность в общении с государственными людьми. «Петрович — старатель для себя», «Петрович-накопитель» умирает. Из тайги выходит вновь родившийся семидесятилетний «Петрович — полезный член общества», «Петрович — старатель для других».

…Обо всем этом старик, путаясь, сбиваясь, пуская в ход хлесткие таежные словечки, рассказывал мне до самого обеда.

— Ну вот, изложил я тебе душу — и ладно, — говорит Петрович, натягивая полушубок. — Васька Репин сегодня, видно, опять не явится. Пойду пройдусь, узнаю — не прислал ли Размолодин из Нюрбы мой багаж.

Он уходит. Я долго сижу и листаю блокнот, в котором записаны разговоры с Иваном Тимофеевичем Размолодиным и «изложение души» бывшего старателя, а ныне младшего коллектора Петровича. Казалось бы, какое отношение имеют эти два человека к якутским алмазам? Имеют, и немалое! Старая гвардия сибирских старателей ныне стала своеобразным «таежным» рабочим классом. Они оказали большую помощь геологам. Они были теми рядовыми «алмазной армии», теми нижними чинами поисковых отрядов, на чье крепкое, привыкшее к кайлу, рюкзаку и лопате плечо легла немалая часть трудов и лишений, затраченных на открытие Якутского алмазного бассейна.