Дубинки я долго выбирал в орешнике, но все же срезал две хорошие. Обе с такими балабухами на конце, что прямо настоящие палицы.

Я был полон решимости биться до последнего. Я рвался в бой. А что? Если бы вашу любимую учительницу собирался кто-нибудь украсть, вы бы сидели сложа руки? Ну как же! Усидишь тут! Хоть она и двойки нам ставила, и из класса выгоняла… Но ведь она и ВХАТ вместе с нами создавала (Васюковский Художественный Академический театр), и в Киев на экскурсию нас возила, и пела вместе с нами, и вообще…

Вот если бы завпеда Савву Кононовича кто-нибудь украл, я бы, наверное, и пальцем не шевельнул. Или учительницу математики Ирину Самсоновну. Пожалуйста, крадите на здоровье! Еще спасибо сказал бы. Еще вязать бы помог… А Галину Сидоровну — нет! Не позволю! Головы за нее не пожалею! За обедом я съел здоровенный кусок мяса — с полкило, не меньше. А на картошку даже не взглянул. Дед только крякнул, глядя на это. Но я на дедово кряканье не обратил внимания. Что мне его кряканье, если мне силы теперь нужны. А на картошке их не наберешь, для силы мясо нужно. Это все знают.

Вечером никаких осложнений не было. Павлуша пригласил меня к себе, я пошел к нему, мы до пол-одиннадцатого играли с ним в шашки, а потом он вышел меня проводить. Мы забрали дубинки и направились к Галине Сидоровне. Зашли, конечно, не с улицы, а с той самой тропинки за огородами, по которой я тогда на велосипеде ехал.

Пробрались в сад и затаились в кустах, там, где старший лейтенант Пайчадзе от меня прятался. И как я тогда не сообразил, что это был он! На тропке ведь даже след от мотоцикла остался…

Кусты смородины, где мы сидели, были на небольшом бугре, и оттуда хорошо было видно и сад, и двор, и хату учительницы.

Мы заметили, как Галина Сидоровна два раза выходила во двор, один раз воду из миски выплеснуть, другой раз — в погреб. И что-то не видно было, чтобы она волновалась.

— Слушай, — прошептал я Павлуше, — может, ты напутал? Может быть, он сегодня красть не будет?

И только я это прошептал, как с тропинки послышалось тарахтенье мотоцикла. Мы прижались друг к другу и замерли.

Мотоцикл фыркнул и замолк, не доезжая до сада.

«Конспирация! — подумал я. — А что, и я бы так сделал».

Через некоторое время на тропинке появилась фигура старшего лейтенанта. Он двигался бесшумно, ступая мягко, как кошка. Прошел мимо нас, стал возле крайней яблони и вдруг защелкал по-соловьиному. Да так здорово, что, если бы сейчас был не август, можно было бы подумать, что это настоящий соловейко.

Скрипнули двери. Из хаты вышла Галина Сидоровна. Вот ду… Вот глупая! Чего она вылезла?! Из хаты же труднее выкрасть, а так…

Он начал ей что-то тихо, но с жаром доказывать, потом вдруг схватил за руку.

— Пусти! — рванулась она.

Ну, все! Надо спасать!

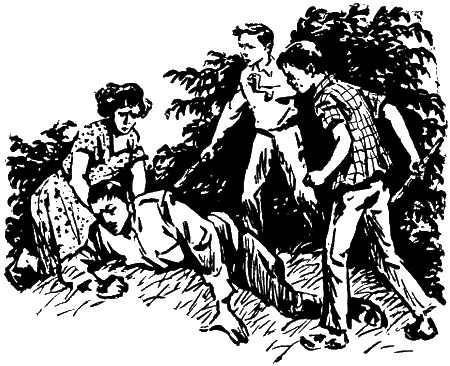

Я толкнул Павлушу, мы выскочили из кустов и кинулись к Пайчадзе. Разом, как по команде, взмахнули палками.

Кунь! Кунь!

Я с одной стороны, Павлуша — с другой, как какие-нибудь молотильщики на току цепами, по голове его, по спине! Он сразу охнул, сник, выпустил руку Галины Сидоровны и, словно дерево на лесозаготовках, рухнул.

— Тикайте! — закричал я изо всех сил.

Но…

Но тут случилось невероятное.

Вместо того чтобы спасаться, она кинулась к лейтенанту, упала перед ним на колени и, обхватив руками, отчаянно закричала:

— Реваз! Любимый! Что с тобой? Ты жив?!

Я не видел в темноте, разинул ли Павлуша рот от удивления, но у меня нижняя челюсть так и отвалилась.

И тут старший лейтенант, все еще лежа на земле, вдруг прижал нашу Галину Сидоровну к груди и воскликнул счастливым голосом:

— Галя! Я живой! Я никогда не был такой живой, как сейчас! Ты сказала «любимый»! Я — любимый?! Вай! Как хорошо!

Она отшатнулась от него, а он разом подскочил с земли и, как вихрь, пустился танцевать лезгинку, отставляя в сторону руки и выкрикивая:

— Асса!.. Асса!.. Вай! Как хорошо! Асса!

Я не раз видел, как радуются люди, но чтоб так, не видел никогда, честное слово.

Потом он подлетел к нам, сгреб нас в объятия и начал целовать:

— Хлопцы! Дорогие! Как вы мне помогли! Спасибо! Спасибо вам!

Потом так же внезапно отпустил нас и стал серьезный.

— Хлопцы! — сказал он как-то хрипло, приглушенно. — Хлопцы! Я люблю вашу учительницу! Люблю, да, и хочу, чтоб она вышла за меня замуж. А она… Она говорит, что это… непедагогично! Понимаете, любовь — непедагогична, а?.. Значит, ваши мамы не должны были выходить за ваших пап, да, потому что это непедагогично, а? У-у! — Он шутя сделал угрожающее движение в сторону Галины Сидоровны, потом нежно положил ей руку на плечо. — Ну, теперь они уже всё знают, да. Скрывать уже нечего. И тут уж я не виноват. Завтра, да, пишу родственникам. Все!

Галина Сидоровна стояла, опустив голову, и молчала. Я подумал, каково ей, нашей учительнице, которая всю жизнь делала нам замечания, слушать все это при нас. Нужно было что-то сказать, чтобы спасти ее из этого положения, но в голове было пусто, как у нищего в кармане, и я не мог ничего придумать.

И тут Павлуша встал на цыпочки, вглядываясь в лицо Пайчадзе, и сказал:

— Простите нас, пожалуйста, но… у вас вон там кровь на лбу.

— Где? Где? — встрепенулась Галина Сидоровна. — Ой, действительно! Нужно сейчас же перевязать!

Молодец Павлуша!

— Нате, нате вот! — кинулся я, выхватывая из кармана тот самый белый платочек, который снял с мачты.

Галина Сидоровна, не раздумывая, схватила его.

— Идем быстрей в хату. Тут ничего не видно. Нужно промыть, зеленкой смазать.

Мы с Павлушей нерешительно топтались на месте, не зная, идти ли нам тоже в хату, или остаться на дворе, или совсем убираться отсюда.

Но Пайчадзе подтолкнул нас в спину:

— Идем, идем, хлопцы! Идем!

В хате Галина Сидоровна засуетилась, разыскивая зеленку. Она бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, хлопала дверцами шкафа и буфета, что-то у нее летело из рук, звякало, падало, разливалось, рассыпалось, и никак она не могла найти эту зеленку.

Старший лейтенант смотрел на нее растроганно-влюбленными, сияющими глазами.

А мы смотрели на него.

На коротко стриженной голове его, будто рожки у молодого чертика, выпирали две здоровенные шишки, а из-под волос на лбу стекала тоненькая струйка крови.

Мы смотрели на него виновато и с раскаянием.

Найдя наконец зеленку, Галина Сидоровна взялась перевязывать Пайчадзе.

И, глядя, как бережно, с какой нежностью промывала она ему ваткой шишки и какое при этом блаженство было написано на его лице, я подумал: «Ну до чего же эти учителя все-таки странные люди! Они думают, что мы дети, что мы ничего не замечаем. Ха! Вы спросите Павлушу про Гребенючку! А я, думаете, Вальку из Киева не вспоминаю? Ого-го! Мы очень даже все хорошо понимаем. Прекрасно!»

Жаль только лейтенанта…

А крепкая у него все-таки голова. Если бы мне вот так долбанули раза два по кумполу, то он, наверно, треснул бы, как арбуз.

— Простите, пожалуйста… Пожалуйста… простите, — виновато пролепетали мы.

— Да что вы, хлопцы! — радостно улыбнулся Пайчадзе. — Это самые счастливые минуты, да, в моей жизни. И это сделали вы, да!

— Мы думали, что вы хотите украсть… — пробурчал я.

— И решили спасать… — пробурчал Павлуша.

— Спасать?! А? Спасать? Ха-ха-ха! — загрохотал на всю хату лейтенант. — Слушай, Галя! Слышишь, какие у тебя геройские питомцы, да! Вай, молодцы! Вай! Ты права, им нельзя ссориться, да, ни за что нельзя ссориться! И вы никогда не будете ссориться, правда? Ваша дружба, да, будет всегда крепкой, как гранит того дота! Вы на всю жизнь запомните, да, тот дот! И вы, конечно, не сердитесь на нас за эту тайну, да? «Г.П.Г.». Герасименко. Пайчадзе. Гребенюк. Но все, что вы сегодня прочитали там, святая правда.