Чтобы ионизировать молекулу, достаточно, например, оторвать от нее один из электронов ее электронной оболочки. Тогда молекула окажется заряженной положительно. Особенно просто это сделать в том случае, если один из электронов на электронной оболочке слабо связан с ядром атома, как это бывает в атомах металлов. Можно дважды, трижды и т. д. ионизировать молекулу, лишая ее электронную оболочку двух, трех и т. д. электронов (как известно, в недрах звезд ядра атомов вовсе лишены электронов).

Вот почему обязательным элементом ионного двигателя является так называемая ионизационная камера, в которой из молекул рождаются ионы. Для этого достаточно, например, пропускать молекулы через раскаленную металлическую сетку; слабо связанные с ядром атома электроны не выдерживают увеличивающихся из-за нагрева колебаний и отрываются от молекулы.

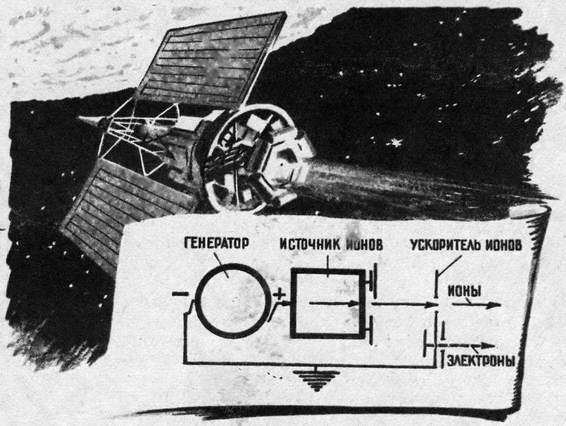

Остальное уже просто. Раз есть ионы, то их «нетрудно разогнать до больших скоростей с помощью электростатических сил. Можно воспользоваться, в частности, каким-нибудь ускорителем, вроде применяющихся в лабораториях ядерной физики, хотя здесь потребуются несравненно меньшие скорости. А можно просто пропустить ионы через конденсатор, пластины которого несут противоположный заряд. Если сделать такие пластины в виде сеток или установить их под углом друг к другу, то конденсатор будет испускать поток заряженных частиц большой скорости. Чтобы сам двигатель при этом не заряжался электричеством противоположного знака, оторванные от молекул электроны нужно тоже выбросить наружу с помощью такого же устройства.

Теория и опыт показывают, что в ионном двигателе нетрудно достигнуть скорости истечения 100 километров в секунду и даже более. Это в десятки и сотни раз больше, чем в обычных «химических» ракетных двигателях. Соответственно больше, естественно, и тяга, развиваемая каждым килограммом вытекающих частиц (ими могут быть, например, ионы металлов цезия или рубидия).

Может быть, ионному ракетному двигателю и суждено стать авиационным двигателем завтрашнего дня?

Нет, дело обстоит не так просто. Прежде всего возникает вопрос об источнике электрического тока, необходимом для такого двигателя. Не устанавливать же на самолете электростанцию обычного типа… Очень подходящим был бы атомный двигатель, в особенности с непосредственным преобразованием ядерной энергии в электрическую, но такого двигателя еще нет. А потом, как показывает расчет, ионный двигатель способен развивать лишь сравнительно небольшую тягу, так как количество вытекающих из него частиц при практически осуществимой мощности может быть относительно малым.

Вот почему ионные двигатели найдут себе, вероятно, применение в такой новой области авиации, какой является астронавтика. Для космических кораблей, совершающих полеты в поле слабого тяготения, то есть вдалеке от планет, ионный двигатель может оказаться очень выгодным. Впрочем, не исключено его применение в сочетании с другими двигателями и для сверхвысотной авиации.

Ионный двигатель далеко не единственный тип электроракетного двигателя, который может быть с успехом использован для этих целей. Наряду с ионными ученые разных стран исследуют в настоящее время и другие типы электрических ракетных двигателей, в которых обеспечивается гораздо более высокая скорость истечения, чем в самых совершенных обычных, то есть химических ракетных двигателях.

18* Действительно, химическая энергия топлива переходит в кинетическую энергию вытекающих газов, и при том же значении этой кинетической энергии скорость вытекающих из двигателя частиц будет тем больше, чем меньше их масса, — ведь кинетическая энергия равна произведению массы на квадрат скорости, деленному пополам.

19* Об этом говорится, например, в журнале «Эс Эй И Джорнел», 1957 г. Подробнее о перспективах атомной авиации см. в главе IX.

20* Газета «Правда», 24 апреля 1963 г.

21* В 1964 г. в Институте ядерной физики Сибирского отделения АН СССР была получена плазма с температурой более 100 миллионов градусов (газета «Правда», 23 июля 1964 г.).

Так может быть устроен ионный ракетный двигатель.

Одним из таких перспективных электрических ракетных двигателей является так называемый электротермический или, как его иногда называют, электродуговой двигатель. Идея этого двигателя заключается в том, что с помощью электрического тока можно нагреть рабочее вещество двигателя, которым в этом случае может быть любой газ или жидкость, до значительно более высокой температуры, чем при сгорании топлива. Всем известно, что в обыкновенной электрической дуге развиваются весьма высокие температуры — до 5–6 тысяч градусов. Именно поэтому электрическая дуга используется для сварки или резки металлов. С помощью ряда специальных методов эта температура может быть повышена до 10–15 тысяч градусов и даже более. Естественно, что газ столь высокой температуры будет вытекать из двигателя с неизмеримо большей скоростью, чем из обычного ракетного двигателя 22*.

Другой весьма перспективный тип электроракетного двигателя тоже имеет дело с газом очень высокой температуры, так называемой плазмой. Но здесь уже нагрев газа сложит не только для того, чтобы повысить скорость вытекающего из двигателя рабочего вещества, но и главным образом для другого. Плазма характеризуется тем, что она, в отличие от холодного газа, электропроводна, ибо в ней в большом числе имеются свободные электрические заряды, как положительные, так и отрицательные (в среднем же плазма остается электрически нейтральной). Вот эти-то электрические свойства плазмы и используются в двигателе, который и называется плазменным, или же электромагнитным. Воздействуя на плазму с помощью электромагнитных полей, ее можно заставить течь с очень большой скоростью, что и требуется.

Электроракетные двигатели различных типов намного превосходят обычные ракетные двигатели, работающие на химическом топливе, в отношении скорости истечения из них рабочего вещества. Между тем величина скорости истечения является, пожалуй, наиболее важным критерием совершенства ракетного двигателя, в особенности в астронавтике. Ведь чем больше скорость истечения, тем больше и полезный груз, который может унести на себе космическая ракета. Ясно, как это важно для астронавтики.

Превосходство электрических ракетных двигателей (во многие десятки и сотни раз!) в отношении скорости истечения объясняется тем, что в таких двигателях рабочее вещество уже не является более источником энергии, как в обычных химических двигателях. Но за это преимущество приходится и дорого платить. Источник электрической энергии на борту ракеты должен быть очень мощным, а так как создать его нелегко, то приходится разрабатывать двигатели ничтожно малой тяги. Вот почему при тяге современных мощных ракетных двигателей в сотни тонн электроракетные двигатели будущего будут развивать тягу, измеряемую… граммами. Но и при столь малой тяге эти двигатели, как и «псевдоракета», о которой говорилось выше, будут способны обеспечить значительную выгоду при дальних космических полетах.

Интересно, что и средняя скорость полета электроракеты тоже может сравняться и даже превзойти скорость полета обычных ракет (об этом будет подробно рассказано в последней главе книги). Но только электрические ракетные двигатели должны работать не минуты, как обычные двигатели, а в течение многих дней, недель и месяцев. Можно не сомневаться, что в астронавтике будущего электроракетные двигатели займут почетное место, хотя, очевидно, при взлете с Земли не смогут заменить обычных ракетных двигателей большой тяги.

Космическим полетам с помощью электрических ракетных двигателей посвящена последняя, XX глава книги. Не случайно рассказ об электрических межпланетных кораблях завершает книгу — будущее астронавтики в большой мере связано именно с такими кораблями.