А мне вдруг стало грустно. Я знал почему. Я тряхнул головой, чтобы уйти от этой мысли, и не смог. Снова я увидел где-то вдалеке Расула Расуловича. Он сегодня целый день приходил ко мне, будто боялся оставить меня одного. Я смотрел на зеленый лист с твердыми прямыми жилками и думал о Расуле Расуловиче. Он уже никогда не увидит этой серебряной капли и божьей коровки в красном лакированном панцире. Расул Расулович давно собирался на Памир. Хотел посмотреть, как живут ребята среди скал и ледников. Мечтал написать о них просто и хорошо. Так, как умел только он. Но вырваться из редакции ему не удалось. У него не было времени писать свои стихи, потому что он правил и переписывал чужие творения. С утра до ночи сидел он за своим столом, вымарывал хилые беспомощные слова, придавал статьям деловую суровую стройность, блеск, остроту, дерзость, от которой немели первооткрыватели всех талантов — машинистки. Расул Расулович был настоящим газетным зубром. Газета сожрала его всего, без остатка, как сжирает других газетчиков — талантливых и великих, как боги.

Я тоже буду отдавать газете каждое свое дыхание. Я не стану отказываться и ловчить. Если надо, я поплыву с китобоями в Антарктику, полезу в кратер вулкана, полечу в город, где дрожат и падают навзничь от глухих подземных толчков здания. Как и Расул Расулович, я не буду бежать от черной простой работы. А если сумею и хватит жизни, напишу такое, о чем долго и хорошо будут думать люди.

Но все это когда-то. А сейчас я должен выполнить первое и теперь уже последнее задание Расула Расуловича. Мы поедем в Куляб, найдем там Ашура Давлятова и Сергея Лунева, напишем об этом статью в нашу газету. Может, мы даже сочиним маленькую книжку. Это будет совсем здорово.

Я осторожно опустил зеленый жилистый лист с капелькой росы для божьей коровки и посмотрел вокруг. Ребята расположились под деревьями. Олим болтал с Гулямом, Муслима лежала на спине с закрытыми глазами, а Игнат положил на колено клеенчатую тетрадь и что-то писал. Наверно, письмо в Сибирь.

Мне не удалось пока помирить его с Олимом. Я видел, что они томились ссорой и чувствовали себя виноватыми друг перед другом. Уже немного оставалось до полного сближения. Но оно так и не произошло. В жизнь мальчишек ворвались новые события, перепутали все и повернули вспять…

Случилось это вчера, возле арыка, который мы назвали в дневниках «Козьим». Сначала все было тихо-мирно. Ребята купались и, задрав ноги, загорали на теплой мягкой траве. В это время нашей красавице Муслиме кто-то подбросил записку. Записка была спрятана под тюбетейкой. Муслима вылезла из воды, взяла в руки тюбетейку и тут увидела листок бумаги. Она прочла и ничего не поняла. Потом прочла еще раз и заплакала. Муслима подошла к Игнату и при всех бросила записку ему в лицо.

— Я не знала, что ты такой. Возьми эту гадость!

Это была записка про любовь. Там стояла подпись Игната. Игнат прочел записку и побелел. Он посмотрел по очереди на мальчишек, которые купались в арыке и загорали на солнцепеке, и, не говоря ни слова, пошел к Олиму.

— Ты писал?

Олим посмотрел на записку в руках Игната и пожал плечами.

— Чего тебе надо? На солнце перегрелся?

— Ты писал, я тебя спрашиваю?

— Между прочим, катись от меня, не мешай загорать!

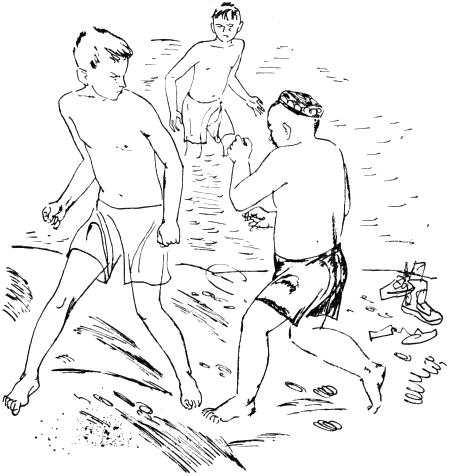

Игнат подошел к Олиму, развернулся и ударил с правой прямо в грудь. Олим вскочил, будто кошка, и вцепился в Игната. Это был бой злой и жестокий. Ребята молотили друг друга, пока их не растащили.

Вечером я разговаривал с драчунами. Они угрюмо смотрели в разные стороны и молчали. Игнат записку показать отказался, а Олим, когда я на него насел, заявил, что записки не писал, и теперь вообще никакого дела с этим сумасшедшим Игнатом иметь не желает.

После ужина я оставил всех возле костра. Было темно и тихо. Неяркий свет подымался снизу. Лица были розовые. Возле глаз притаились густые задумчивые тени.

— Ребята, сегодня была драка, — сказал я. — Вы это знаете. Про записку — тоже. Скажите честно — кто писал?

Ребята молчали, не смотрели друг на друга.

— Значит, записка с неба свалилась?

В ответ ни звука.

— Драку затеяли. Стыд и срам! Разве спор так решают! Кулаки для того, чтобы защищаться от врагов, а не колотить друзей. Согласны?

Снова никто ни слова.

— А ты, Игнат, чего молчишь? Это и тебя касается. Ты наш друг, но хулиганить мы не позволим никому.

— Я, Александр Иванович, на друзей с кулаками не лезу, — сказал Игнат. — Друзья записочки не подкидывают. Сами знаете…

Игнат замолчал. Светлые негнущиеся брови сошлись у него на переносице.

— А ты, Олим, что скажешь?

Олим пожал плечами. Он тоже не считал себя виноватым.

— Между прочим, Александр Иванович, я вам уже объяснял. Я ничего не писал.

После Игната и Олима говорить больше никто не желал. Только Подсолнух, прислонив ладонь ко рту, что-то шептал мальчишке слева и поглядывал украдкой на меня.

— Ты что шепчешь, Алибекниязходжа-заде? Говори громче. Нам не слышно.

Алибекниязходжа-заде смущенно заерзал.

— Я не шепчу, Александр Иванович. Я думаю, кто-то пошутил, а вы…

— Значит, ты думаешь, это шутка?

— Конечно, Александр Иванович…

— Кто же так неумно пошутил? Не знаешь?

— Не знаю. Может, записки вообще не было. Я ее не видел…

— Игнат, дай мне записку!

Игнат положил руку на верхний карманчик пиджака.

— Не дам. Я вам уже говорил, Александр Иванович.

— Боишься?

— Я не боюсь.

— Дай записку!

Игнат помедлил минутку, вынул записку и неохотно подал мне. На листочке из тетрадки для арифметики было написано:

«Дорогая Муслима!

Я тебя люблю. Давай с тобой встречаться».

Я взглянул на записку и сразу понял — писал ее не Олим. У Олима был круглый бисерный почерк. Я знал этот почерк до последней буковки. Записка про любовь была написана крупными острыми буквами. Она была похожа на дощатый забор с гвоздиками наверху.

Я ни слова не сказал ребятам о своем открытии. Свернул записку вчетверо и положил в карман.

Муслима проводила записку грустным взглядом и тихо вздохнула.

— Что ты, Муслима?

— Я, Александр Иванович, не знала, что так получится… Я прощаю того, кто написал. Только пускай больше так не делает, я…

Я не дал Муслиме договорить. Голос ее охрип и стал срываться.

— Нет, Муслима, так не годится, — сказал я. — Простить можно того, кто сам честно раскается. А лжецов и трусов прощать нельзя. Верно, ребята?

— Верно! Правильно! — раздалось в ответ. Кричали все: и Олим, и Игнат, и Подсолнух… Кричал вместе со всеми и тот, кто написал записку и довел Олима и Игната до драки. Теперь я мог без труда узнать его имя. Ребята писали дневники. Стоило сличить почерки — и все будет ясно. Но я не хотел делать этого. Я вынул записку, развернул ее и бросил в костер. Бумага вспыхнула синим пламенем и мгновенно сгорела.

Я подождал, пока улетел из костра и скрылся в ночи последний лепесток пепла, и сказал:

— Тот, кто написал записку и обидел Муслиму, пускай подумает. Дадим ему день на размышленье. Согласны? Не будем зря тратить время. Посмотрите, какая хорошая ночь!

Ночь была глубокая, задумчивая, будто из синего стекла. Вокруг, не касаясь травы, ходили сказки и сны нашего детства.

— Давайте споем, ребята?

Все переглянулись — шучу я или всерьез?

— В самом деле, давайте, ребята!..

Я начал песню тихим голосом, как поют всегда вечером возле костра. Ребята подтянули. Вначале робко, недружно, а потом разошлись и забыли обо всем на свете, кроме песни, синей ночи и костра. Игнат не знал слов, но, видно, и его задела эта песня за душу и повела за собой. Он подпевал нам густым мягким басом. Песня была негромкая и неторопливая, как арык в белом вишневом саду. Она была о дружбе. В каждом куплете дважды повторялось, как клятва и признанье: «ери ман, ери ман» — друг мой, друг мой.