Обитатели островов в период Яей получили в литературе наименование «протояпонцев», а их культура, соответственно, — протояпонской. Вероятно, именно к протояпонцам восходит миф о смерти богини пищи Оо-гэцу-химэ-но ками (Девы-Богини Великой Пищи): бог Сусаноо попросил у нее еды, и богиня достала из различных отверстий своего тела всевозможные яства и поднесла Сусаноо. Однако тот решил, что богиня своими действиями осквернила пищу, и убил ее. «И вот то, что в теле убитой богини родилось — в голове шелковичные черви родились, в обоих глазах рис-рассада родился, в обоих ушах просо родилось, в носу фасоль родилась, в тайном месте пшеница родилась, в заднем месте соевые бобы родились». Все эти растения, как установлено сегодня, появились на Японских островах в период Яей.

Приток населения из Китая и Кореи продолжался вплоть до VII в. Скорее всего, именно эти «эмигранты» и принесли в Японию буддизм, столь успешно прижившийся на японской почве. А первые упоминания о Японии встречаются в китайских исторических хрониках I в. до н. э.; самая ранняя документально подтвержденная дата японской истории — 57 г., когда посольство одного из племенных объединений посетило двор ханьского Китая. Согласно китайским хроникам, на территории Японии существовало множество таких «государств в миниатюре». Два века спустя, в период Троецарствия в Китае (220–265 гг.), на Японском архипелаге насчитывалось до сорока отдельных владений.

Китайская хроника III в. «Вэй Чжи» называет японцев «восточными варварами» или «Ва» — карликами. Согласно этой хронике, варвары «живут в домах, едят сырые овощи, еду подают на бамбуковых подносах, умерших хоронят в гробах. Гадают на костях, любят выпить, важные сановники имеют по пять жен, менее важные по две-три, в стране нет воровства. Страна Ва лежит на юго-востоке от юга Кореи в середине океана и состоит из множества островов. Там находится более сотни царств. Со времени завоевания императором У-ди страны Чосон (Северной Кореи, 108 г. до н. э. — Ред.) более тридцати царств поддерживали связь с Китаем посланниками или посланиями… Они знают ткачество… Их воины вооружены копьями и щитами, деревянными луками и бамбуковыми стрелами, наконечники которых иногда сделаны из кости. У всех мужчин на лицах татуировки, и их тела украшены рисунками. Размеры и место рисунков определяют разницу в положении. Они пользуются розовым и алым, чтобы раскрасить свои тела, подобно тому, как в Китае пользуются рисовой пудрой».

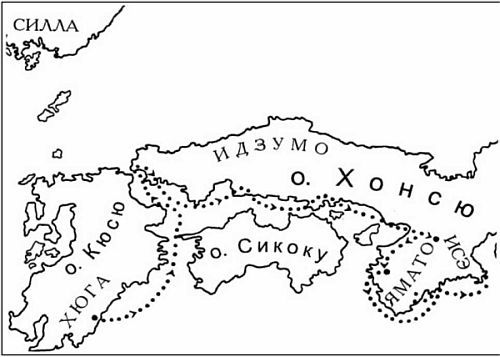

К концу I в. некоторые кланы на Кюсю, добившись превосходства над соседями или объединившись с ними, начали распространять свою власть на восток и, продвигаясь вдоль побережья Внутреннего моря, достигли провинции Ямато (центральная часть острова Хонсю), где создали централизованное государство; они постепенно распространяли свою власть, насколько было возможно, во всех направлениях. К началу VII в. в Ямато было создано государство, которое в определенной степени контролировало запад и центр Японии, а также север и восток, вплоть до современного города Сэндай. «Создаются министерства, — писал А.Н. Мещеряков, — аристократы становятся чиновниками, народ начинает платить регулярные налоги. Отдавая себе отчет в том, что она создает политическую систему, основанную на новых принципах, правящая элита решила также сменить название государства, во главе которого она стояла. Если до VIII в. японцы называли свою страну Ямато, то в 702 г. мы впервые встречаемся с топонимом „Присолнечная страна“. Именно так назвал свою страну Авата-но Махито, отправленный послом в танский Китай и произведший там большое впечатление своей образованностью. Китайская хроника отмечала: „Япония — другое название Ямато. Эта страна находится там, где восходит солнце, и поэтому ей дали название Япония“».[2]

Поход императора Дзимму на восток.

Точная дата возникновения государства Ямато неизвестна. Племена соединялись и распадались, пока не произошло их объединение под главенством наиболее сильного. Вождь победившего клана стал верховным правителем, ему воздавали почести как прямому потомку богини солнца — Аматэрасу. Постепенно культ этой богини возобладал над местными культами и распространился на всю территорию Ямато, а верховный правитель и потомок богини в конце VII в. принял вместо прежнего титула «оокими» («великий господин») заимствованный из даосской философии титул «тэнно» (кит. тяньхуан) — то есть «небесный император». Знаки императорской власти — зеркало, меч и яшмовая печать (первоначально магатама — пластина из полудрагоценного камня в форме запятой) — также напоминали подданным о небесном происхождении их правителя. Согласно мифу, богиня Аматэрасу надела магатама, чтобы доказать чистоту своих намерений богу Сусаноо, с которым спорила; бронзовым зеркалом Аматэрасу выманивали из пещеры, куда богиня укрылась от оскорблений; меч же бог Сусаноо, брат Аматэрасу, извлек из хвоста побежденного им змея и преподнес сестре. Когда потомок Аматэрасу, бог Хикохо-но-ниниги-но микото (или Ниниги — Юноша-Бог Изобилия Рисовых Колосьев), спустился на землю к людям, дабы править ими, богиня вручила ему эти три предмета, и с тех пор они считаются священными регалиями императорского дома.

Ключевой фигурой японской мифопоэтической традиции является Камуямато Иварэбико Хоходэми-но Сумэрами-кото, внук Юноши-Бога Изобилия Рисовых Колосьев. На нем завершился миф и с него началась священная история Срединной Страны Тростниковой Равнины, то есть Японии, а также и собственно история, ибо он стал первоимператором (называется даже год его вступления на престол — 660 г. до н. э.) и прославился под своим посмертным именем Дзимму.

Упомянутые выше, а также и многие другие мифы были записаны в начале VIII в. в сводах «Кодзики» («Записки о деяниях древности», 712 г.) и «Нихон секи» («Анналы Японии», 720 г.) по прямому указанию императрицы Гэммэй. «Кодзики» составил придворный историограф Оно Ясумаро, обобщивший мифы, древние предания, сказки и песни и изложивший историю Японии с момента сотворения мира до начала VII в. Над «Нихон секи» трудилась целая коллегия под началом принца Тонэри; «Анналы» начинались с того же мифа о сотворении мира и завершались изложением исторических событий 679 г. Принято считать, что оба этих свода были составлены, дабы обосновать легитимность власти правящего страной рода; как писал В.Н. Горегляд, в обеих книгах «четко проведена идея наследственной преемственности от первобогов-сотворителей мира к небесным богам, от них к богам земным, а от земных богов к царям Ямато, далеким предкам нынешних японских императоров». Кроме того, оба свода сводили воедино мифологические представления различных племен, входивших в состав государства Ямато. «Едва ли не главным средством формирования общегосударственной версии мифа являлось установление родственных отношений между богами, принадлежащими к разным традициям. Получается, что известный нам сегодня „японский миф“ представляет собой продукт волевой деятельности правящей элиты. Тем не менее, эти мифы оказали очень большое влияние на формирование японского менталитета» (Мещеряков).

Помимо «Кодзики» и «Нихон секи» (или, как их еще называют, «Нихонги») известны и другие сборники мифов и преданий — «Кого сюи» («Собрание упущенных прежде древних речений», начало IX в.), «Энгисики» («Установления годов Энги», 927 г.), а также многочисленные фудоки — естественно-географические и этнографические описания провинций. Однако в них история возвышения и обожествления правящего рода Ямато представлена не столь подробно, неразрывность императорской династии не подчеркивается, поэтому они признаются «второстепенными» рядом с «Кодзики» — священной книгой национальной японской религии синто («путь богов»).

Обычно мифы, включенные в «Кодзики» и «Нихон секи», делят на три основных группы. Первую группу составляют мифы о разделении Неба и Земли, появлении первых богов, брачном союзе божеств Идзанаги и Идзанами (брата и сестры) и рождении последними Японских островов, многочисленных божеств (в том числе Аматэрасу и Сусаноо) и «всех десяти тысяч вещей». Вторая группа — мифы о божествах Равнины Высокого Неба (Такама-но-хара), прежде всего мифы об Аматэрасу и ее брате Сусаноо. Наконец третья группа мифов — это мифы о нисхождении на землю прародителя императорской династии. Также существует разделение мифов на миротворческие и мироустроительные — и на мифы, посвященные «строительству страны», то есть мифы, связанные с деяниями первых земных потомков небесных богов — императоров Японии.

2

При этом первое употребление самоназвания «японцы» встречается лишь в литературном памятнике XII–XIII вв. «Удзи сюи моногатари»: в этом тексте японцем (нихондзин — «люди из Нихон», т. е. из Японии) называют человека, приплывшего в Корею с архипелага. Впрочем, широкого распространения это самоназвание не получило. Только в эпоху Мэйдзи, когда обитатели Японских островов непосредственно столкнулись с представителями других национальностей (американцами, англичанами, немцами, русскими), произошло своего рода «национальное осознание». «Ведь для того, чтобы назваться „японцами“, нужно было от чего-то отталкиваться: в сознании должны были присутствовать другие национальности, контакты с которыми в реальности были сведены к минимуму начиная с XVII века, когда из страха перед европейцами, их христианством и пушками военные правители страны (сегуны из дома Токугава) сочли за благо закрыть страну как для въезда, так и для выезда. А до этого на вопрос „Откуда ты?“ обитатель архипелага отвечал, что он происходит из такой-то деревни такого-то уезда такой-то провинции» (Мещеряков).