Но, как все люди, прославившиеся даром красноречия, Годвин был подвластен духу своего времени, олицетворял в себе его страсти и предубеждения, и в том числе — инстинкт собственной выгоды, составляющий отличительную черту толпы. Граф был высшим представителем стремлений и потребностей своего народа. И каковы бы ни были ошибки, а может быть, и преступления его счастливого и блестящего поприща, даже в самых мрачных и ужасных обстоятельствах он постоянно являлся народу благотворным светилом среди грозовых туч.

Никто никогда не обвинял его в жестокости или несправедливости к народу. Англичане смотрели на него, как на истинного англичанина, несмотря на то, что он в молодости был приверженцем Канута и ему был обязан своим богатством и счастьем. Они даже не придавали этому значения, потому что датчане и саксы так слились в Англии, что, когда одна половина королевства признала Канута, другая половина с восторгом подтвердила выбор. Строгость первых лет царствования Канута была искуплена мудростью и кротостью последующих лет и редкой приветливостью его к приближенным; к описываемому же времени все неудовольствия были уже забыты, и в памяти подданных сохранилась только слава его царствования и его доблести; народ с гордостью и любовью вспоминал его имя и тем более уважал Годвина, что он был любимым советником мудрого короля.

Известно также, что Годвин, по смерти Канута, желал восстановить на престол саксонскую линию и если покорился решению Витана, то единственно из уважения к народной воле. Его имя пятнало только одно подозрение, но его не могли окончательно смыть ни очистительная клятва, ни оправдание народного судилища — подозрение в гнусной выдаче Альфреда, брата Эдуарда.

Но со дня совершения злодейства прошло уже много лет, и во всем народе укрепилось тайное предчувствие, что с домом Годвина связана судьба английского народа. Наружность графа говорила в его пользу: у него был широкий лоб, осененный спокойной, кроткой думой; темно-голубые глаза, ясные и приветливые, несмотря на то, что самый проницательный взор не прочел бы в них глубоко затаенной мысли; редкое благородство осанки и манер, но без всякой чопорности и жеманства. Общее мнение приписывало ему чрезвычайную гордость и высокомерие, но только в поступках; обхождение же его со всеми было просто, приветливо и дружелюбно. Сердце его, казалось, всегда сочувствовало ближнему, и дом его был открыт для нуждающихся.

За Годвином стояли его сыновья, шестеро витязей, какими не мог, может быть, похвалиться больше ни один отец. Их лица резко отличались одно от другого, но природа наделила всех юношей одинаково цветущей красотой и богатырским складом.

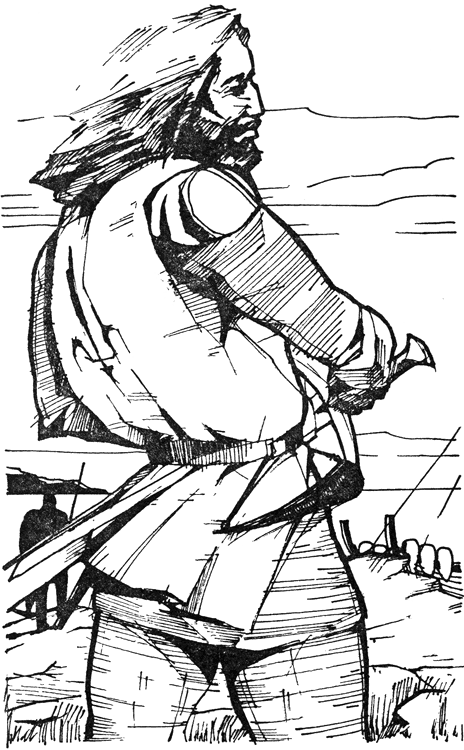

Свен, старший сын, наследовал смуглый цвет кожи от своей матери-датчанки; в крупных правильных чертах его, носивших отпечаток печали или страстей, было какое-то дикое и грустное величие; черные, шелковистые волосы падали в беспорядке и почти закрывали впалые глаза, сверкавшие каким-то мрачным огнем. На плече его лежала тяжелая секира. На нем была надета броня, и он опирался на огромный датский щит. У ног Свена сидел его юный сын Гакон, с несвойственным его возрасту выражением задумчивости.

Подле Свена стоял, скрестив на груди руки, самый грозный и злобный из сыновей Годвина — тот, кому судьба предназначила быть для саксов тем же, кем был Юлиан для готов. Прекрасное лицо Тостига во всем, кроме лба, низкого и узкого, напоминало греческий тип. Светло-русые волосы его были гладко зачесаны, оружие оправлено в серебро: Тостиг любил роскошь и великолепие.

Вольнот, любимец матери, казался еще в первом цвете лет; в нем одном из всего семейства видна была какая-то нерешительность и нежность. Он был высокого роста, но, очевидно, не достиг еще полного развития тела и силы; кольчуга казалась непривычной для него тяжестью — и он опирался обеими руками на древко своего дротика. Около него стоял Леофвайн, составлявший с ним разительную противоположность; светлые кудри вились вокруг его ясного, беспечного лица, и шелковистые усики оттеняли рот, с которого даже в тревожный час не сходила улыбка.

Наконец, по правую руку Годвина, немного в стороне, стояли Гурт и Гарольд. Гурт обвивал рукой плечо Гарольда и, не обращая внимания на Веббу, дававшего отчет о результатах своего посольства, наблюдал только за действием его слов на брата, потому что Гурт любил Гарольда, как Ионафан — Давида. Гарольд единственный был совершенно безоружен, но если бы любого из ратников спросили, кто из всего семейства Годвина рожден полководцем, тот, вероятно, указал бы на него, безоружного.

— Что же говорит король? — спросил Годвин.

— Он не соглашается возвратить тебе и твоим сыновьям поместья и звания и даже не хочет выслушать тебя, пока ты на распустишь свои войска, не удалишь суда и не согласишься оправдать себя и свое семейство перед Витаном.

Тостиг злобно захохотал; пасмурное лицо Свена стало еще мрачнее; Леофвайн крепко сжал правой рукой свой меч; Вольнот выпрямился, а Гурт не спускал глаз с Гарольда, лицо которого оставалось совершенно спокойным.

— Король принял тебя на военном совете, — проговорил Годвин, — где, разумеется, участвовали норманны; а кто же был в нем из знатнейших англичан?

— Сивард Нортумбрийский, твой враг.

— Дети, — обратился граф к сыновьям, глубоко вздохнув, как будто громадная тяжесть свалилась с его сердца, — сегодня не будет нужды в мечах и кольчугах. Гарольд один рассудил справедливо, — добавил Годвин, указывая на полотняную тунику сына.

— Что ты этим хочешь сказать, батюшка? — злобно спросил Тостиг. — Уж не намерен ли ты…

— Молчи, сын, молчи! — перебил Годвин твердым, повелительным голосом, но без суровости. — Иди назад, храбрый, честный приятель, — продолжал он, обращаясь к Веббе, — отыщи графа Сиварда и скажи ему, что я, Годвин, старый его соперник и враг, отдаю в его руки свою жизнь и честь и что я готов безусловно следовать его совету, как мне поступить… Иди!

Вебба кивнул головой и опять спустился в шлюпку. Гарольд выступил вперед.

— Батюшка, — начал он, — вон там стоят войска Эдуарда, вожди их еще должны находиться во дворце. Какой-нибудь запальчивый норманн может, чего доброго, возбудить стычку, и Лондон будет взят не так, как нам следует брать его: ни одна капля английской крови не должна обагрить английский меч. Поэтому, если ты позволишь, я сяду в лодку и выйду на берег. Если я в изгнании не разучился узнавать сердца моих земляков, то при первом возгласе наших ратников, которым они будут приветствовать возвращение Гарольда на родину, половина неприятельских рядов перейдет на нашу сторону.

— А если этого не будет, мой самонадеянный братец? — насмешливо сказал Тостиг, кусая от злости губы.

— Тогда я один поеду в ряды их и спрошу: какой англичанин дерзнет пустить стрелу или направить копье в эту грудь, никогда не надевавшую брони против Англии?

Годвин положил руку на голову Гарольда — и слезы выступили на его холодных глазах.

— Ты угадываешь по внушению неба то, чему я научился только опытом и искусством, — сказал он. — Иди, и Бог да пошлет тебе успех… пусть будет по-твоему!

— Он заступает твое место, Свен: ты старший, — заметил Тостиг брату.

— На моей душе лежит бремя греха, и тоска гложет мое сердце! — грустно ответил Свен. — Если Исав потерял свое право первородства, то неужели Каин сохранит его?

Проговорив эти слова, он отошел от Тостига и, наклонившись к корме корабля, закрыл лицо краем своего щита.

Гарольд взглянул на Свена с выражением глубокого сострадания, поспешно приблизился к нему и, дружески пожав его руку, шепнул:

— Брат, прошу: не вспоминай о прошлом.

Гакон, тихонько последовавший за отцом, поднял на Гарольда свои задумчивые, грустные глаза; когда же тот удалился, он сказал Свену робким голосом:

— Он один всегда добр и сострадателен к тебе и ко мне.

— А ты, когда меня не будет, привяжись к нему и люби его, как твой отец, Гакон, — ответил Свен, с любовью поглаживая темные кудри ребенка.