Таким образом, особенности строения 2-й хромосомы являются убедительным доказательством эволюционного происхождения людей и других обезьян от общего предка.

19. Эволюция человека

Вспомните!

Перечислите основные факторы эволюции человека. Какие из них являются общими для эволюции всех живых организмов?

Изучение эволюции человека главным образом основано на исследовании ископаемых остатков.

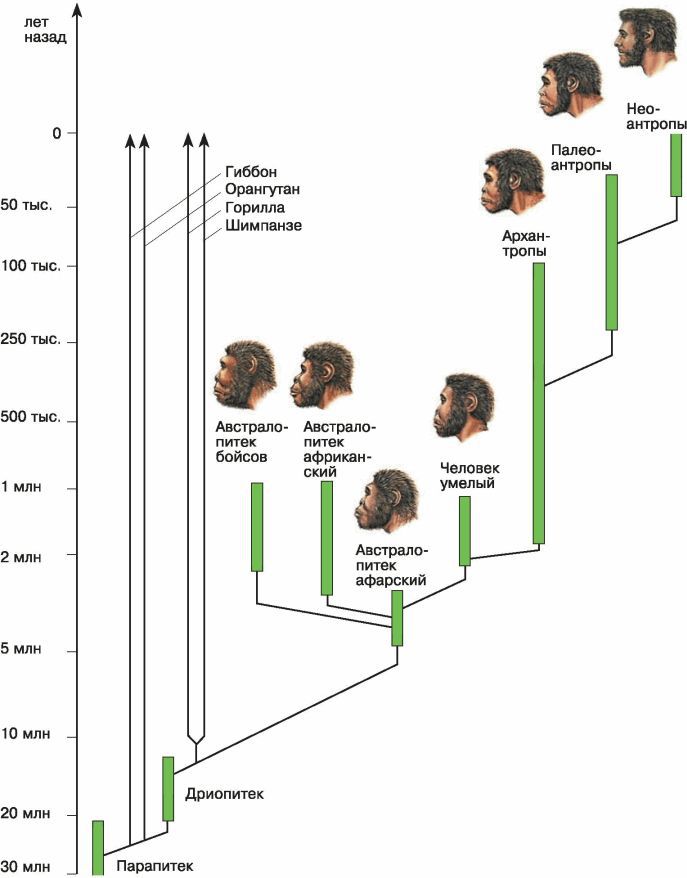

Предшественники человека. В самом конце мезозойской эры возникли первые плацентарные млекопитающие. Около 35 млн лет назад от примитивных насекомоядных отделилась группа животных, которая впоследствии дала начало приматам. Из ныне живущих ближе всего к этой группе находятся тупайи – низшие приматы. В палеогене кайнозойской эры от предков современных тупай отделилась ветвь парапитеков – небольших древесных животных, которые питались насекомыми и растениями. Их зубы и челюсти были такие же, как у человекообразных обезьян. От парапитеков произошли гиббоны, орангутаны и дриопитеки. В течение почти 10 млн лет дриопитеки обитали в тропических лесах. За это время они хорошо приспособились к древесному образу жизни, требующему развития вполне определённых свойств и признаков. Для того чтобы лазать по деревьям с помощью хватательных движений, надо было иметь подвижные конечности и кисть, способную к точному захвату. Ключица, которая обеспечивает свободное движение в плечевом суставе и позволяет разводить руки в стороны, не развивается у наземных животных, передвигающихся на четырёх конечностях.

Нашим далёким предкам приходилось с большой скоростью перемещаться в пространстве тропического леса, постоянно оценивая силу прыжка, дальность полёта, меняя направление движения. Преимущество получали те особи, которые обладали лучшими двигательными навыками. Это направление отбора способствовало развитию двигательных отделов головного мозга. Для древесного образа жизни требовалось острое бинокулярное зрение, которое бы позволяло точно оценивать расстояние при прыжках. Если у первых примитивных млекопитающих глаза находились по бокам головы, то у дриопитеков они уже располагались фронтально, в одной плоскости. В густых зарослях в первую очередь надо было полагаться на зрение и слух, обоняние было важно для животных открытых пространств. Жизнь на деревьях способствовала уменьшению плодовитости, что компенсировалось повышенной заботой о малочисленном потомстве.

Особенности строения современного человека, его способности и социальный статус были предопределены миллионы лет назад тем, что нашими далёкими предками являлись животные, которые вели древесный образ жизни.

Во второй половине палеогена наступило похолодание. Площади лесов сокращались, их вытесняли саванны. Вероятно, популяции дриопитеков расселились по разным местообитаниям. Животные, оставшиеся в тропических лесах, дали начало современным человекообразным обезьянам – горилле и шимпанзе. Другие популяции переселились в саванны. Для того чтобы ориентироваться на огромных открытых пространствах, необходимо было подниматься на задние конечности. Наши далёкие предки не имели острых клыков и когтей, не умели быстро бегать. Новые суровые условия заставляли их вести тяжёлую борьбу за существование. Выживали те, кто, собираясь в стаи, объединял свои силы и использовал освободившиеся руки для манипуляции с предметами, добывания пищи, защиты и нападения, ухода за детёнышами. Прямохождение сыграло решающую роль в эволюции человека. Популяции дриопитеков, перешедшие к наземному образу жизни, положили начало эволюции человека. Таким образом, в палеогене пути человекообразных обезьян и людей разошлись (рис. 62).

Австралопитеки. 5–3 млн лет назад в Южной Африке жили австралопитеки, потомки дриопитеков. Они имели рост 120–160 см, массу 30–60 кг, объём их мозга не превышал 550 см3. Австралопитеки вели стадный образ жизни, занимались собирательством и охотой, используя в качестве оружия камни. Мясо составляло большую часть их рациона. В настоящее время известно, что для нормального развития головного мозга необходимы животные белки. Возможно, меню наших далёких предков сыграло немаловажную роль в развитии центральной нервной системы.

Рис. 62. Общая схема происхождения человека

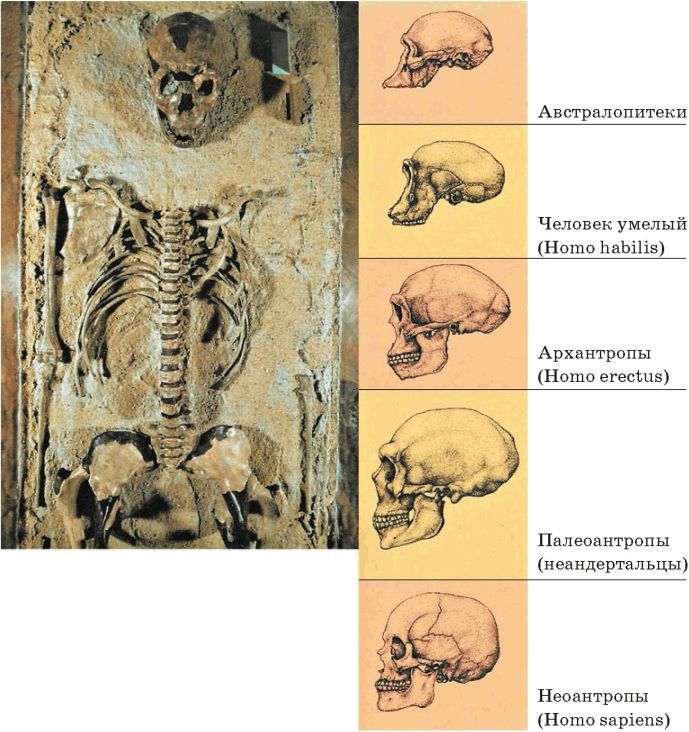

Человек умелый. Около 2,5–1,5 млн лет назад по Южной и Восточной Африке расселились существа, которые умели изготавливать простейшие орудия труда и имели более прогрессивное строение, чем австралопитеки. Объём их мозга достигал 650 см3, а особенности его строения, по мнению современных учёных, позволяют предположить, что у этих людей уже существовали зачатки примитивной речи (рис. 63). По-видимому, Человек умелый (Homo habilis) был потомком какой-то группы австралопитеков. Дальнейшая эволюция на этом этапе шла в направлении развития прямохождения и способности к труду. Человек умелый впервые начал использовать огонь и сооружать примитивные жилища и хозяйственные стоянки.

Рис. 63. Эволюция черепа. Скелет подростка, найденный в Кении в 1983 г., имеет древность 1,6 млн лет и относится к виду, возникшему в среде популяций Человека умелого (Homo habilis)

Древнейшие люди (архантропы). Древнейшие люди жили в интервале 1,8–0,1 млн лет назад. Известно несколько ископаемых форм архантропов: питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек, которых сейчас относят к одному виду – Человек прямоходящий (Homo erectus). Архантропы отличались от современных людей более крупными челюстями, мощными затылочным и надбровным валиками, низким и покатым лбом и отсутствием подбородочного выступа. Объём их мозга составлял 800–1100 см3, что вполне достаточно для развития речи. Они успешно охотились на носорогов и оленей, изготавливали каменные орудия, использовали огонь, строили простые наземные конструкции типа шалашей и обустраивали пещеры.

Для дальнейшего развития человека огромное значение имело овладение членораздельной речью. В процессе эволюции речь впервые появилась для выражения различных эмоциональных состояний, но в дальнейшем, когда слова стали знаками для обозначения предметов и действий, а позднее и абстрактных понятий, речь начала выполнять ещё одну очень важную задачу. Наши далёкие предки вели общественный образ жизни, и речь была необходима для обмена информацией. С помощью речи родители могли обучать детей, т. е. появилась возможность передавать опыт из поколения в поколение. Преимущество в борьбе за существование начали получать те группы древних людей, которые поддерживали не только физически сильных особей, но и сохраняли стариков, как носителей знаний. К биологическим факторам эволюции постепенно присоединялись социальные.

Древние люди (палеоантропы, неандертальцы). Палеоантропы занимали промежуточное положение между архантропами и Человеком разумным. Они широко расселились на территории Африки, Европы и Азии в период от 250 до 35 тыс. лет назад. Это была очень неоднородная группа, в которой чётко выделялись две линии эволюции. Одна линия шла в направлении мощного физического развития: небольшой рост (155–165 см), мощная мускулатура, низкий скошенный лоб, толстые кости черепа, хорошо развитые челюсти.

Другая группа в физическом развитии значительно уступала первой, но имела преимущество в развитии головного мозга. В суровых условиях ледникового периода выживали любой ценой, но, как оказалось в дальнейшем, успеху в борьбе за жизнь способствовала совместная трудовая деятельность, коллективная охота, накопление и передача опыта, забота о соплеменниках – тот путь, по которому пошла вторая линия древних людей, давшая начало формированию нового вида – Человек разумный (Homo sapiens).