Высочайшие горные вершины П. сделали его одним из основных центров альпинизма СССР (см. в ст. Таджикская ССР , раздел Физкультура, спорт, туризм).

Об экономике П. см. в ст. Горно-Бадахшанская автономная область .

Лит.: Агаханянц О. Е., Основные проблемы физической географии Памира, ч. 1—2, Душанбе, 1965—66; Марков К. К., Геоморфологический очерк Памира, «Тр. института физической географии АН СССР», 1935, в. 17, № 1; Гвоздецкий Н. А., Пампр, М., 1968; Бархатов Б. П., Тектоника Памира, Л., 1963; Муратов М. В., Архипов И. В., О тектоническом положении Памира в системе складчатых горных сооружений Юго-Западной и Центральной Азии, «Бюл. Моск. общества испытателей природы. Отдел геологии», 1961, т. 36, в. 4; Пейве А. В. [и др.], Тектоника Памиро-Гималайского сектора Азии, в кн.: Гималайский и альпийский орогенез, М., 1964; Чедия О. К., Лоскутов В. В., Палеогеография Памира и сопредельных стран в плиоцен-четвертичное время, в кн.: Четвертичный период и его история, М., 1965; Васильев В. А., Кайнозой Памира (континентальные отложения), Душанбе, 1966; Швольман В. А., Меловые и палеогеновые отложения Юго-Восточного Памира и их положение в современной структуре, «Бюл. Московского общества испытателей природы. Отдел геологический», 1973, т. 48, в. 1; Забиров Р. Д., Оледенение Памира, М., 1955; Станюкович К. В., Растительный покров Восточного Памира, М., 1949; Иконников С, С., Определитель растений Памира, Душанбе, 1963; физико-географическое районирование СССР, М., 1968; Атлас Таджикской ССР, Душанбе — М., 1968.

Н. А. Гвоздецкий, Т. К. Захарова, В. А. Швольман (геологическое строение и полезные ископаемые).

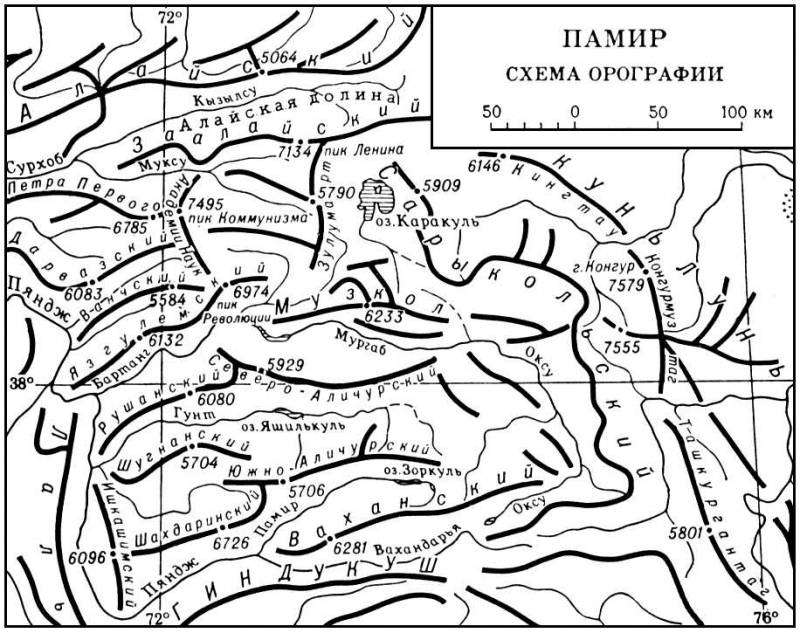

Памир. Схема орографии.

Памир. Долина р. Северный Акбайтал.

Памир. Река Оксу.

Памир. Восточная часть хребта Петра Первого, примыкающая к хребту Академии Наук.

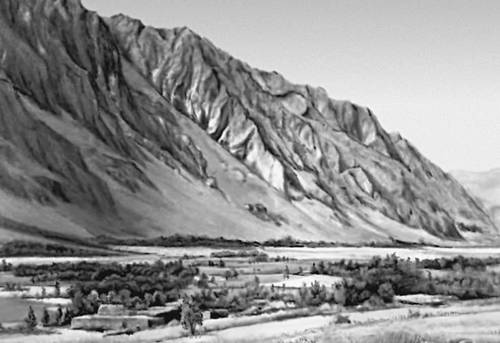

Памир. Долина р. Язгулем.

Памир. Долина р. Ванч.

Памир. Ущелье на южном склоне Заалайского хребта (на заднем плане — хребет Петра Первого).

Памиро-Алай

Пами'ро-Ала'й, горная область на Ю.-В. Средней Азии, к Ю. от Ферганской долины. Расположена в Таджикской ССР, частично — в Киргизской ССР (на С.-В.), Узбекской ССР (на З.) и Туркменской ССР (на Ю.-З.). Состоит из трёх основных частей: Гиссаро-Алая , Таджикской депрессии и Памира .

Памиро-Ферганская раса

Пами'ро-Ферга'нская ра'са, раса среднеазиатского Междуречья, одна из малых рас, входящих в большую европеоидную расу . Отличается относительно тёмной пигментацией, узким, сильно выступающим носом, довольно сильным развитием третичного волосяного покрова, брахикефалией . К П.-ф. р. относятся в основном таджики (в особенности горные) и узбеки.

Памирские языки

Пами'рские языки', группа родственных языков, относящаяся к иранской ветви индоевропейской семьи языков. К П. я. относятся: шугнано-рушанская языковая группа (включает близкие подгруппы — шугнано-баджувскую, рушано-хуфскую, бартангско-орошорскую и сарыкольскую), язгулямский, ишкашимский и ваханский языки. Некоторые учёные относят к П. я. мунджанский язык. П. я., за исключением язгулямского и мунджанского, распространены как в СССР (Горно-Бадахшанская АО

Таджикской ССР), так и в сопредельных районах Афганистана, Пакистана и КНР. Язгулямский язык распространён только в СССР, а мунджанский — в Афганистане и Пакистане. Число говорящих на языках шугнано-рушанской группы около 40 тыс. чел., на ваханском языке — около 20 тыс. чел. Все П. я. бесписьменные. Язык письменности современных памирцев — таджикский, афганских — фарси-дари, пакистанских — урду, китайских — уйгурский. Взаимопонимание носителей П. я. невозможно. П. я. объединяют черты, благодаря которым они противостоят др. языкам иранской группы. Фонетические особенности: наличие так называемых межзубных J и d и заднеязычных щелевых

Лит.: Языки народов СССР, т. 1, М., 1966; Соколова В. С., Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы, Л., 1967; её же, Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы, Л., 1973; Пахал и на Т. Н., Памирские языки, М., 1969; Tomaschek W., Centralasiatische Studien, t. 2 — Die Pamir-Dialekte, W., 1880; Geiger W., Die Pamir-Dialekte, в кн.: Grundriss der iranischen Philologie, Bdl, Abt. 2, Stras., 1901; Morgenstierne G., Indo-iranian frontier languages, v. 2, Oslo, 1938.

Т. Н. Пахалина.

Пампа

Па'мпа, пампасы (исп. pampa, множественное число pampas, заимствовано из языка индейцев кечуа), 1) название некоторых равнинных территорий с преобладанием травянистой растительности в Южной Америке. Собственно П. называется природная область в Аргентине между 29—39° южной широты до гор Сьеррас-де-Кордова на З. Поверхность на В. низменная (30—150 м ) с плоскими западинами и древними долинами. На З. встречаются дюны; на Ю.-В.— горные массивы Сьерра-дель-Тандиль и Сьерра-де-ла-Вентана (высота до 1250 м ). Климат субтропический с усилением континентальности к З. Средние температуры января от 19 до 24° С, июля от 6 до 10° С. Осадки на В. выпадают равномерно, в среднем 800—950 мм в год, на З.— 300—500 мм (выпадают летом). Характерны сильные южные ветры памперос. Главные реки — Парана с притоками Каркаранья и Рио-Саладо. На востоке П. заболочена и прорезана мелиоративными каналами, на западе лишена поверхностных вод, используются подземные. На востоке была покрыта разнотравно-злаковой растительностью на красновато-чёрных почвах (аналог прерий в Северной Америке), на западе сухая кустарниковая степь с серо-коричневыми почвами. В настоящее время П. распахана (посевы пшеницы и кукурузы) или используется под пастбища. П.— главный экономический район Аргентины. 2) Субтропическая степная растительность, занимающая равнинные пространства на Ю. Южной Америки и состоящая из злаков и разнотравья. Из злаков наиболее типичны мятлик, ковыль, аристида, перловник, костёр, трясунка, овсяница, келерия; из других семейств обычны смолёвка, песчанка, люпин, горошек, красная вербена; из сложноцветных — крестовник; много касатиковых, миртовых, паслёновых. Представители животного мира П.— белохвостый олень, пума, пампасская кошка, броненосцы, вискача.