Описывая эти опыты в своем «Трактате о равновесии жидкостей» (1654 г.), Паскаль писал:

«Сосуд, заполненный водой, является новым принципом механики и новой машиной для увеличения сил по мере необходимости, поскольку таким образом человек может поднять любой предложенный ему вес».

Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о гидравлической машине, которая широко применяется и в научных исследованиях, и в технике.

Кричал ли Архимед «Эврика!..»

О жизни знаменитого философа Архимеда из Сиракуз известно очень мало, а то, что известно, больше похоже на легенды. Однако, вероятно, эти многочисленные легенды дают соответствующие представления об этом выдающемся человеке.

Архимеда можно назвать инженером – ему приписывают около сорока изобретений, в том числе винт и полиспаст. Его можно назвать и математиком – им разработаны интересные геометрические методы, приемы вычисления поверхностей и объемов сложных фигур на основе простых. Подход Архимеда к физическим проблемам тоже часто базируется на геометрических доказательствах, в чем можно убедиться, например, ознакомившись с его трактатом «О равновесии плоских фигур, или О центре тяжести плоских фигур».

Сочинение «О плавающих телах» исследователи относят к наиболее поздним (некоторые даже считают его последним произведением Архимеда). Оно состоит из двух книг. В первой книге Архимед рассматривает вопросы, связанные с погружением твердых тел в жидкость, и формулирует закон, который сейчас есть в школьном учебнике по физике. (Интересно, что здесь Архимед рассматривает свободную поверхность жидкости как сферу.)

Во второй книге Архимед, считая поверхность жидкости плоской, рассматривает принцип действия ареометра[2] и условия равновесия в жидкости тел, имеющих особую форму – параболоида. Выводы Архимеда представляли интерес для судостроения.

А знаете ли вы, как в первоисточнике записаны формулировки этого положения, которое мы называем законом Архимеда? Прочитайте их:

«Тело более легкое, чем жидкость, опущенное в эту жидкость, погружается настолько, чтобы объем жидкости, соответствующий погруженной части тела, имел вес, равный весу всего тела…

Тела более легкие, чем жидкость, опущенные в эту жидкость насильно, будут выталкиваться вверх силой, равной тому весу, на который жидкость, имеющая равный с телом объем, будет тяжелее этого тела…

Тела, более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, будут погружаться, пока не дойдут до самого низа, и в жидкости станут легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему погруженного тела…»

Нам с вами, пожалуй, очень нелегко сейчас читать эти трудные фразы – стиль речи тех времен значительно отличался от современного. Согласитесь, что в вашем учебнике написано проще!.. Однако, все равно интересно заглянуть туда, в глубь веков, чтобы узнать, как шел путь познания, как рождалось новое знание…

В этом же произведении описана идея прибора для определения плотности жидкости (как сказали бы мы сейчас). Однако первый настоящий ареометр был изготовлен лишь в V в. н. э. Синезием.

Вернемся к закону плавания тел. Суть его в том, что на тело, погруженное в жидкость, в результате гидростатического давления действует сила, направленная вертикально вверх и численно равная весу воды, которую это тело вытеснило.

Одна из многочисленных легенд об Архимеде (кстати, ее рассказал Плутарх) связана с открытием этого закона. Сиракузский царь Гиерон поручил Архимеду выяснить, из чистого ли золота его царская корона. И вот якобы после долгих размышлений по этому поводу Архимед решил отдохнуть в ванной, где к нему и пришло решение проблемы: он собственным телом почувствовал действие выталкивающей силы. Воскликнув «Эврика!..» (что означает «нашел»), Архимед выскочил из ванны и побежал за короной, чтобы немедленно определить потерю ее веса в воде.

Потеря веса тела в воде равна весу воды, вытесненной телом. Тогда, зная этот вес воды, можно определить ее объем, равный объему короны. А зная вес короны, можно найти плотность вещества, из которого она сделана.

Никто точно не знает, было ли так на самом деле, однако научное содержание открытого Архимедом закона дошло до нас благодаря его книгам.

И сегодня методом Архимеда можно определять чистоту материалов, определять наличие примесей и их процентную долю.

Закон Архимеда позднее стали применять для осознанного определения размеров и формы кораблей – раньше это делали, скорее полагаясь на интуицию и опыт, а не на расчеты. Известно, как в 1666 г. английский корабельный инженер Антони Дин спускал на воду построенный им корабль «Рупперт». На эту церемонию прибыл король Англии со всеми адмиралами своего флота. Всех их интересовало, насколько точными окажутся расчеты, которые сделал Дин, и сбудутся ли его предсказания относительно глубины, на которую погрузится корабль при спуске. Большинство присутствующих считали, что вода устремится через пушечные отверстия и корабль утонет. Однако расчеты инженера оказались точными, и корабль погрузился в воду именно на предусмотренную глубину.

Между прочим, не все даже через семнадцать веков были знакомы с законом Архимеда и его применением в кораблестроении. В частности, немецкий император Вильгельм II, считая себя знатоком и специалистом в кораблестроении, разработал проекты боевых кораблей. Когда эти проекты были переданы на рассмотрение итальянскому адмиралу Брину, он сказал, что эти корабли чрезвычайно красивые, но они имеют только один недостаток – как только их спустят на воду, они сразу же пойдут ко дну…

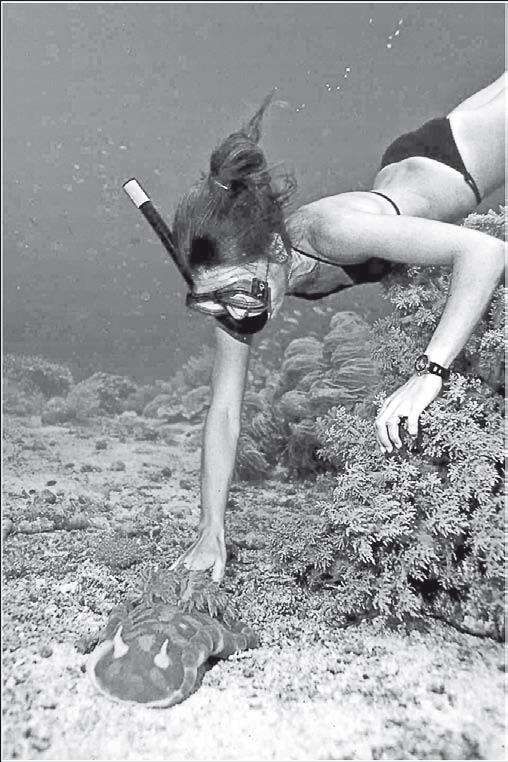

Знание действия силы Архимеда помогает сейчас подводникам. Задумывались ли вы над тем, как подводная лодка может плавать на разных глубинах? Ведь объем лодки не меняется, плотность воды практически не изменяется (в обычных морях и океанах), т. е. архимедова сила, действующая на лодку, является постоянной, однако лодка может всплывать на поверхность и погружаться в глубины.

Дело в том, что лодка обязательно должна иметь балласт (балластные цистерны с водой), благодаря которому лодка меняет свой вес.

Считают, что первая подводная лодка появилась в Англии в 1620 г. Эту лодку построил голландский врач Корнелиус ван Дреббель. Корпус лодки, изготовленный из дерева, сверху был покрыт промасленной кожей. Перед погружением водяной балласт принимали в специальные меха, роль силовой установки выполняла дюжина гребцов.

В 1776 г. были предприняты попытки применить подводную лодку в военном деле – одноместная подводная лодка «Черепаха» инженера Д. Бушнелла вмещала также и мину с 65 кг пороха.

Более оснащенной была известная подлодка американца Роберта Фултона, который в 1801 г. в Париже построил лодку «Наутилус». Интересно, что корпус этой лодки снаружи был похож на современные лодки (имел форму сигары), а кроме того эта лодка имела гребной винт и горизонтальные рули, с помощью которых регулировали глубину погружения. Бочонки с порохом, с помощью которых планировали взрывать вражеские корабли, Фултон назвал торпедами.

В 1834 г. подводную лодку сконструировал русский военный инженер Карл Андреевич Шилдер. Его лодку можно назвать первым в мире ракетоносцем, потому что на ней имелись пороховые ракеты.

Впрочем, оставим в стороне военные подводные лодки, хотя, безусловно, сейчас они очень большие, мощные и хорошо вооруженные. В морских и океанских глубинах плавают еще научно-исследовательские аппараты, которые называют батисферами и батискафами.

В 1934 г. Уильям Бииб опустился в батисфере на глубину 923 м. Его батисфера имела форму шара диаметром 1,5 м при толщине стенок 4 см.

2

Ареометр – прибор для определения плотности жидкости.