— Купи, — тихо говорит Таня. Ресницы у неё дрожат, как крылья чёрной бархатной бабочки.

Истопница тётя Нюра входит в класс и начинает ругаться:

— Сидят, как два голубя сизых! Дня им мало.

Какая она славная, тётя Нюра: толстая, нос картошкой и голос зычный.

— Домой, домой! Полуночники. Исторические факты небось давно записали. Домой!

Они идут по переулку. Снег не скрипит от шагов, мороза нет и, наверное, больше не будет. Мишка опять где-то потерял варежки, а рукам тепло. Скоро весна. Пахнет рекой. На низкой крыше висят бахромой сосульки. Мишка сшибает их ребром ладони — и хрустальные осколки сыплются к Таниным ногам в чёрных тупоносых ботиках.

— Если Пучков увидит нас вместе, он тебя совсем задразнит, — говорит Таня.

Пучков? Погодите, кто такой Пучков? Ах, Пучков. Этот несчастный Сашка Пучков. С ним, беднягой, Таня Амелькина не сидела сегодня в пустом классе, не с ним она листала общую тетрадь. И не с ним рядом идёт по сонному переулку.

— Пускай дразнит, — говорит Мишка. А сам думает: «Пускай даже лупит сколько хочет. Всё равно не страшно».

Бумажный мячик на резинке

В наш двор пришёл китаец.

Несколько дней назад приходил стекольщик с большим плоским ящиком. Стекло блестело, а стекольщик кричал на весь двор:

— Кому вставлять стёкла? Кому стёкла вставлять?

Ещё приходил старьёвщик — старик с серой бородой. Он тоже кричал, только слова были другие: «Старьё берём!»

Мы так и звали его: «Старьёберём».

Бывал в нашем дворе низенький весёлый точильщик: «Точить ножи-ножницы, бритвы править!»

Но лучше всех был, конечно, китаец.

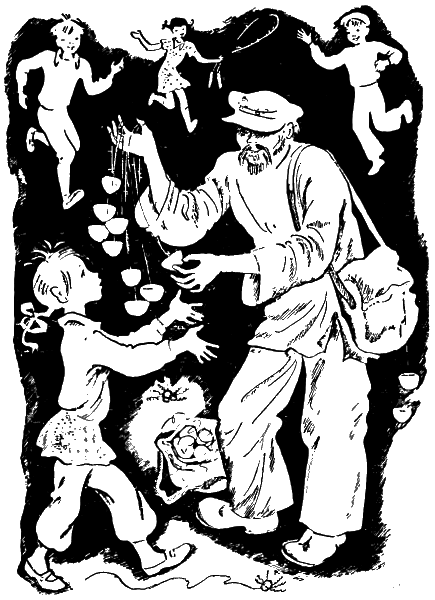

У китайца маленькое жёлтое лицо, синие штаны и широкая синяя рубаха без ремня.

Вот он встал посреди двора и закричал высоким резким голосом:

— Бутылки берём!

Потом помолчал немного, хитро посмотрел на нас и крикнул вверх, в небо:

— Игрушки даём!

Он мог и не кричать. Мы и так знали, что у него в мешке разрисованные, лакированные, самые красивые на свете игрушки. И любую игрушку можно получить бесплатно, если сдать китайцу бутылку. «Бутылки берём! Игрушки даём!»

— У нас дома целых две бутылки, — сказал Сашка Пучков и побежал к себе на второй этаж.

Всё-таки плохо, когда папа совсем непьющий. Ну что у нас дома? Одна-единственная бутылка с постным маслом. Я и сейчас будто вижу эту бутылку — она гранёная, а вместо пробки — бумажка. Бутылка стояла в кухне на окне.

Китаец ждёт посреди двора, где мы всегда считаемся перед игрой. «Заяц белый, куда бегал?..» Он опустил серый мешок на землю у своих ног, он играет ярким, сверкающим мячиком.

Бумажный мячик, набитый опилками. Сказочное чудо, живое и разноцветное. Юркий живой бумажный мячик.

Китаец отбрасывает его далеко, как будто мячик ему не нужен, а мячик, как заколдованный, снова возвращается в маленькую жёлтую руку.

Все видят, что мячик на резинке, и всё равно это чудо: китаец его бросает, не глядя, куда попало, а мячик возвращается каждый раз на то же место: в маленькую сухую руку.

А в мешке столько всякой пёстрой красоты! И пахнет из мешка краской, клеем — новыми игрушками. Я наклоняюсь над открытым мешком. Зелёная жужжалка на тонкой палочке, похожей на карандаш. Крути её тихонько, а маленькая коробочка ходит вокруг палочки и громко жужжит, непонятно почему.

В картонном ящике — чёртик. Простой ящичек. А откроешь тугую крышку — чертёнок выскочит на тебя, как будто хочет напугать. Но он совсем не страшный, весёлые рожки и розовый язык на чёрной мордочке.

Если бы у меня был такой чёртик, я назвала бы его Славиком, он бы дружил с куклами Клавдей и Зоей.

Я несусь домой, вбегаю в кухню. В кухне пусто, погашены все примуса, соседи на работе, и мамы нет дома. Вот она, бутылка. Правда, в ней ещё много масла. Но это ничего. Масло можно вылить. Разве мама помнит, сколько у неё оставалось масла? Есть масло или нет масла — какие пустяки. Скорее, а то китаец уйдёт. Я слышу, как во дворе звенят бутылки. Пучков, наверное, уже выбирает игрушки. И вот заверещала пищалка: «Уйди, уйди, уйди».

Масло выливается в раковину. Медленно, тяжело льётся тонкая струйка.

Китаец всё ещё стоит посреди двора. Около него Мишка. А Пучков в стороне играет новым мячиком на тонкой резинке. И в это же время, раздув щёки, надувает резиновый шарик «уйди-уйди».

Я протягиваю бутылку китайцу. Он смотрит на меня своими узенькими глазами и говорит:

— От масла — нет. Мыть плохо, от масла не берём.

Я стою с бутылкой, она мутная и заткнута свёрнутой бумажкой. А бумажка пропиталась маслом.

Значит, он не даст мне чёртика в коробке, не будет у меня жужжалки. А мячик на резинке будет прыгать в руке у Сашки Пучкова.

Мишка стоит рядом со мной и молчит. А что он может сказать?

Вдруг китаец наклоняется над мешком.

— На! Будет другой раз — отдай бутылка. Чистый бутылка.

И он протягивает мне оранжевый мячик. Он глянцевый, тяжёлый, похожий на половинку апельсина.

Я держу мячик, а китаец улыбается и кивает:

— Играй. Ты маленькая детка.

— Меня скоро в школу запишут, — отвечаю я. Надеваю резинку на палец, и мячик отпрыгивает от меня далеко, почти до Пучкова. А потом возвращается в руку, легко бьёт по ладони и снова отскакивает.

Мишка смотрит на мячик.

— Прыгает, — говорит Мишка. — Крепкая резинка. Хороший мячик.

Китаец закидывает мешок на плечо и уходит со двора.

— Мишка, — говорю я, — я уже наигралась, бери этот мячик. Бери, Мишка, мне не жалко.

Но он не берёт. Он не отвечает мне и не смотрит в мою сторону. Мишка смотрит на ворота. Оттуда идёт Таня Амелькина, солнце горит у неё в волосах.

Я изо всех сил швыряю мячиком в забор. Мячик тупо стукается о доску, рвётся яркая глянцевая бумага, на землю сыплются опилки.

Я стараюсь не плакать, но мне очень хочется плакать. И всё-таки я не плачу. Пучков перестаёт играть и кричит:

— Рёва-корова! Турецкий барабан!

Странная женщина

Мишка идёт в редакцию и опять видит знакомую спину. Тот самый метростроевец! Шляпа с наушниками завязана на тесёмки, широко шагают огромные сапоги. Мишка не мог обознаться — это он. Надо догнать этого человека, и тогда всё выяснится: почему он входит в редакцию, а Мишка его там никогда не видит? Что находится за той дверью с пугающей надписью? Наконец, кто этот метростроевец, который каждый раз таинственно исчезает?

Мишка бежит за ним со всех ног, но метростроевец, как всегда, идёт быстро, широко шагают резиновые сапоги. Мишка не успевает догнать его.

— Дядя! Дядя же!

Дядя не оборачивается. Он подходит к редакции и быстро открывает дверь. Мишка врывается следом. Он уже знает, что произойдёт дальше: метростроевец исчезнет.

Будет сидеть Милочка-Матрёшка. За дымовой завесой будут переговариваться блондинка и брюнетка. Тихоталь с замотанной шарфом головой начнёт кричать в телефон. Мельниченко, наверное, за шкафом пишет передовую статью срочно в номер. А метростроевец куда-то денется, словно его и не было. Может быть, он входит в ту маленькую дверцу, куда нельзя входить под страхом смерти? Но ведь туда же нельзя входить! Под страхом смерти!

Мишка осматривается. Метростроевца нигде нет. Милочка говорит строго:

— Пришёл — входи. Дует.

Мишка, словно в тумане, видит Милочку-Матрёшку. Она сидит за своей машинкой — спина прямая, гордо вздёрнут подбородок, а глаза опущены на исписанную лиловыми буквами бумагу. Руки Милочки порхают над белыми клавишами.

Тихоталь, обвязанный клетчатым шарфом, кричит в телефон:

— Вагоны! Тонны! Тонны! Вагоны!

Мишка выпалил отчаянно:

— Он сюда вошёл! Я сам видел!

— Кто? — величественно спрашивает Милочка. — Мельниченко? Скоро будет, не кричи. Посиди и подожди, что кричишь?