Генерала Павлова я знаю двадцать пять лет. За это время приходилось видеть его в разных ипостасях: умелого воина, богом одаренного летчика, вдумчивого воспитателя-инструктора, огромной души человека, чье сердце вмещает чаяния очень и очень многих. Все эти грани характера объединены в одном определении — Командир. В истории армейской авиации только один командир удостоился высочайшего звания Командующего армейской авиации России. Это Павлов.

Непросто складывалась жизнь человека, рожденного в военное лихолетье. В его судьбе — судьбы страны, армии, авиации и в том числе нового ее рода — армейской авиации, у истоков зарождения которой он стоял. Вихри суровых годин пронеслись, оставив на память о себе рубцы на сердце, седину на висках, звезды на груди и погонах, кресты на могилах погибших товарищей. Почти сорокалетняя служба в армии, четыре войны, в горниле которых ему многое открылось изнутри, дали обильный материал для размышлений, которыми Павлов откровенно делится с читателем. И это не записки штабного генерала, это взгляд на войну и другие напасти из окопа, кабины вертолета, кипящего «котла», куда нас черти при жизни пытались поместить».

Сам Виталий Егорович в последней главе своей книги отвечает на вопрос, как удалось ему, парнишке из российской глубинки, достичь профессиональных и карьерных высот. Какие качества должен воспитывать в себе человек, чтобы состояться в жизни.

«Надо быть во всем человеком. Помнить свято своих родителей и родных. Заботиться о подчиненных, требовать от них выполнения обязанностей по совести, защищать их интересы. Уважать товарищей, прислушиваться к их мнению. По жизни быть справедливым ко всем без исключения. Быть принципиальным в отстаивании интересов дела, независимо от положения своих оппонентов. Это трудно. Но для человека служивого, русского офицера честь всегда была превыше всего. Превыше самой жизни. Я горжусь тем, что подавляющее большинство тех, с кем мне довелось служить, именно так считают и поступают».

Проектирование под заданную стоимость

Ми-58

В 90-е годы, с началом формирования рыночных отношений в России, перед разработчиками авиационной техники встала проблема адаптации к рыночным условиям, которые требовали внедрения новых методов организации производственно-хозяйственной, финансовой и маркетинговой деятельности конструкторских бюро и научноисследовательских институтов. Многие из поставленных задач за последние годы были решены, некоторые так и остались нерешенными. В частности, серьезного переосмысления требует методология проектирования авиационной техники. В настоящее время необходимо уже на раннем этапе проектирования учитывать конечную стоимость изделия, то есть проектировать под заданную стоимость.

Методология проектирования под заданную стоимость около 30 лет с успехом используется за рубежом, а сама идея существует уже не менее века. Одно из первых упоминаний об использовании подобного подхода к разработке новой техники относится к началу XX века и принадлежит американскому промышленнику Генри Форду. Говоря о стоимости выпускаемых автомобилей, он замечает: «Мы, прежде всего, сбавляем цены настолько, что можем надеяться на возможно больший сбыт. Затем мы принимаемся за дело и стараемся изготовить товар за эту цену». Общепринятый метод определения цены, основанный на известной величине издержек, он называл ошибочным: «Что пользы точно знать расходы, если нельзя производить товар за ту цену, по которой он продается?».

Значительно позже, в начале 70-х годов XX века, в США уже на государственном уровне был поставлен вопрос о внедрении методологии проектирования под заданную стоимость. Правительство страны, проявляя озабоченность по поводу постоянного повышения стоимости проектирования систем вооружения, начинает включать в контракты требования по выдерживанию стоимости программ в определенных пределах, следованию принципу Design to Cost (проектирования изделий, имеющих определенную стоимость). Б конце 80-х годов Министерством обороны США был выпущен стандарт MIL-STD-337, определяющий основные понятия и регламентирующий соответствующие процедуры проектирования под заданную стоимость. К настоящему времени с использованием такой методологии реализовано большое количество программ, в том числе многоцелевого вертолета UTTAS, самолета JSF, беспилотного летательного аппарата Х-45С и др.

Идея, заложенная в методологию проектирования под заданную стоимость, основывается на понятии конкурентоспособности как на определенном соотношении цены и качества. Очевидно, что изделие, «нацеленное» на коммерческий успех, должно быть спроектировано с учетом этого соотношения. Допустим, что прибыль не может быть менее определенной минимальной величины, тогда себестоимость продукции не должна выходить за пределы некоторого максимума. Б случае проектирования нового изделия его рыночная цена, определяемая на основе исследования рынка, и минимальная величина прибыли однозначно задают максимальную величину себестоимости изделия. Таким образом, основная идея проектирования под заданную стоимость заключается в создании изделия, качество которого не ниже заданного, а себестоимость не превышает заранее оговоренного предела.

Безусловно, стоимость всегда занимала важные позиции в списке требований к летательному аппарату, однако в силу ряда причин не относилась к разряду приоритетных. Следуя традиционному подходу к проектированию, инженеры ориентировались, главным образом, на достижение заданного уровня характеристик. При этом стоимость серийного изделия рассчитывалась по завершению его разработки и подготовки к серийному производству на основе известных стоимостных показателей опытного образца. Таким образом, конструктивно-технологический облик летательного аппарата определял его себестоимость.

В условиях рынка такой подход практически обрекает предприятие, занятое разработкой перспективной техники, на провал. Дело в том, что традиционная организация процесса проектирования не дает возможности контролировать стоимостные параметры изделия на ранних этапах разработки. Такой контроль попросту невозможен до тех пор, пока конструктивнотехнологический облик изделия не определен, не выпущена вся положенная конструкторская документация.

Допустим, такая документация уже есть и себестоимость изделия просчитана.

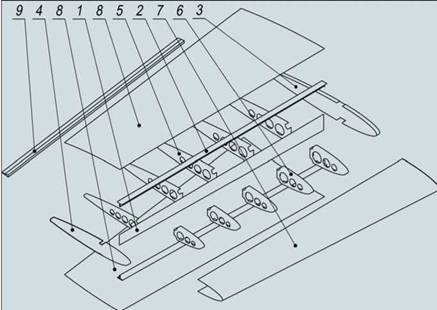

Рис. 1: 1 — стенка лонжерона; 2 — пояс лонжерона; 3 — бортовая нервюра; 4 — концевая нервюра; 5 — хвостовая часть нормальной нервюры; 6 — носовая часть нормальной нервюры; 7 — носовая часть обшивки; 8 — хвостовая часть обшивки; 9 — хвостовой стрингер

Однако если полученное при расчете значение превышает предел, определенный рыночным соотношением цены и качества, то потенциал вносимых в конструкцию корректировок существенно ограничивается. Повторное же проектирование чревато дополнительными расходами. Бпрочем, традиционный подход к расчету себестоимости может быть применен: достаточно часто разработка нового изделия идет на базе давно находящегося в серийном производстве. Например, предприятие, имеющее опыт разработки каркасных агрегатов клепаной конструкции, может смело приниматься за проектирование еще одного аналогичного агрегата: его себестоимость можно спрогнозировать с высокой вероятностью.

Если же по своим конструктивно-технологическим особенностям проектируемое изделие существенно отличается от своих предшественников, то прогнозировать его себестоимость крайне сложно. Отсюда появление проектов летательных аппаратов, себестоимость которых значительно превышает ожидаемый уровень. Фактически эти проекты выполнялись «на ощупь», без весомой аргументации тех или иных конструктивно-технологических решений с экономической точки зрения.

Б методологии проектирования под заданную стоимость реализуется обратный подход — облик и технические характеристики изделия формируются в соответствии с ограничениями, определенными заданной величиной себестоимости. При реализации такого подхода с самого начального этапа проектирования появляется возможность контролировать стоимостные параметры изделия, такая возможность сохраняется в течение всего цикла проектирования. А это позволяет своевременно вносить в проект соответствующие коррективы.