— Роза, Роза, я не знаю больше, с каким земным или небесным сокровищем сравнить вас!

— Сравнивайте меня с черным тюльпаном, господин Корнелиус, и я буду очень польщена, клянусь вам. Итак, простимся, господин Корнелиус.

— Нет, скажите: до свидания, мой друг.

— До свидания, мой друг, — сказала Роза, немного утешенная.

— Скажите: мой любимый друг.

— Мой друг…

— Любимый, Роза, я вас умоляю, любимый, любимый, не правда ли?

— Любимый, да, любимый, — повторяла Роза, трепеща от безумного счастья.

— Ну, Роза, раз вы сказали “любимый”, скажите также и “очень счастливый”, скажите “счастливый”, потому что человек еще никогда не был так счастлив на земле, как я. Мне не хватает, Роза, только одного.

— Чего?

— Вашей щечки, вашей свежей щечки, вашей розовой щечки, вашей бархатной щечки. О, Роза, по вашему доброму желанию, не невзначай, не случайно, Роза!

Заключенный вздохом закончил свою просьбу. Он встретил губы молодой девушки, но не случайно, не невзначай. Роза убежала.

Корнелиус задыхался от радости и счастья. Он открыл окно и с переполненным радостью сердцем созерцал безоблачное небо, луну, серебрившую обе сливающиеся реки, которые протекали за холмами. Он наполнил свои легкие свежим, чистым воздухом, разум — приятными мыслями и душу — благодарным и восторженным чувством.

Бедный больной выздоровел, бедный заключенный чувствовал себя свободным.

Часть ночи Корнелиус оставался, насторожившись, у решетки своего окна, сконцентрировав все свои пять чувств в одно, или вернее, в два, — в слух и в зрение.

Он созерцал небо, он слушал землю.

Затем, обращая время от времени свои взоры в сторону коридора, он говорил:

— Там Роза, Роза, которая так же, как и я, бодрствует, как и я, ждет с минуты на минуту. Там, перед взором Резы таинственный цветок — живет, приоткрывается, распускается. Быть может, сейчас Роза держит своими теплыми, нежными пальцами стебель тюльпана. Роза, осторожно держи этот стебель. Быть может, она прижимается своими устами к приоткрытой чашечке цветка. Прикасайся к ней осторожно, Роза; Роза, твои уста пылают.

В этот миг на юге загорелась звезда, пересекла всё пространство от горизонта до крепости и упала на Левештейн.

Корнелиус вздрогнул.

— Ах, — сказал он, — небо посылает душу моему цветку.

Он словно угадал; почти в тот же самый момент заключенный услышал в коридоре легкие шаги, как шаги сильфиды[60], шорох платья, похожий на взмахи крыльев, и хорошо знакомый голос, который говорил:

— Корнелиус, мой друг, мой любимый друг, мой счастливый друг, скорее, скорее!

Корнелиус одним прыжком очутился у окошечка. На этот раз его уста опять встретились с устами Розы, которая, целуя, шептала ему:

— Он распустился! Он черный! Он здесь!

— Как здесь? — воскликнул Корнелиус, отнимая свои губы от губ девушки.

— Да, да, большая радость стоит того, чтобы ради нее пойти на небольшой риск. Вот он, смотрите.

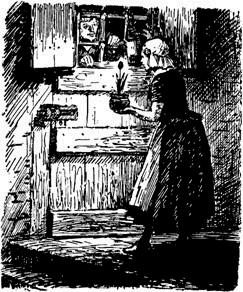

И одной рукой она подняла на уровень окошечка зажженный потайной фонарь, другой — подняла на тот же уровень чудесный тюльпан.

Корнелиус вскрикнул, ему показалось, что он теряет сознание.

— О, боже, о, боже! — шептал он, — эти два цветка, расцветшие у окошечка моей камеры, — награда за мою невиновность и мое заключение.

— Поцелуйте его, — сказала Роза, — я тоже только что поцеловала его.

Корнелиус притаил дыхание и осторожно губами дотронулся до цветка; и никогда поцелуй женщины, даже Розы, не проникал так глубоко в его душу.

Тюльпан был прекрасен, чудесен, великолепен; стебель его был восемнадцати дюймов вышины. Он стройно вытягивался кверху между четырьмя зелеными гладкими, ровными, как стрела, листками. Цветок его был сплошь черным и блестел, как янтарь.

— Роза, — сказал, задыхаясь, Корнелиус, — нельзя терять ни одной минуты, надо писать письмо.

— Оно уже написано, мой любимый Корнелиус, — сказала Роза.

— Правда?

— Пока тюльпан распускался, я писала, так как я не хотела упустить ни одной минуты. Просмотрите письмо и скажите, так ли оно написано.

Корнелиус взял письмо, написанное почерком, который значительно улучшился после первой записки, полученной им от Розы, и прочел:

“Господин Председатель, черный тюльпан распустится, может быть, через десять минут. Сейчас же, как только он расцветет, я пошлю к вам нарочного, чтобы просить вас приехать за ним лично в крепость Левештейн. Я — дочь тюремщика Грифуса, почти такая же заключенная, как узники моего отца. Поэтому я не смогу сама привезти вам это чудо природы. Вот почему я и осмеливаюсь умолять вас приехать за ним лично.

Мое желание, чтобы его назвали Rosa Barlaensis.

Он распустился. Он совершенно черный…. Приезжайте, господин председатель, приезжайте…

Имею честь быть вашей покорной слугой

Роза Грифус”.

— Так, так, дорогая Роза, это чудесное письмо. Я не мог бы написать его с такой простотой. На съезде вы дадите все сведения, которые у вас потребуют. Тогда узнают, как был выращен тюльпан, сколько бессонных ночей, опасений, хлопот он причинил. Ну, а теперь, Роза, не теряйте ни секунды. Курьер, курьер!

— Как имя председателя?

— Давайте я напишу адрес. О, он очень известный человек! Это господин ван Систенс, бургомистр Гаарлема. Дайте, Роза, дайте! — и Корнелиус написал на письме дрожавшей рукой:

“Мингеру Петерсу ван Систенс, бургомистру и председателю Общества цветоводов города Гаарлема”.

— А теперь, Роза, ступайте, ступайте, — сказал Корнелиус, — и отдадимся воле судьбы, которая до сих пор покровительствовала нам.

XXIII

Завистник

Действительно, эти бедные молодые люди очень нуждались в покровительстве судьбы. Никогда еще им не грозила такая опасность, как в этот самый момент, когда они были так уверены в своем счастье.

Мы не сомневаемся в сообразительности наших читателей настолько, чтобы сомневаться в том, что они узнали в лице Якоба нашего старого друга или, вернее, недруга — Исаака Бокстеля.

Читатель, конечно, догадывается, что Бокстель последовал из Бюйтенгофа в Левештейн за предметом своей страсти и предметом своей ненависти: за черным тюльпаном и за ван Берле.

То, чего никто, кроме любителя тюльпанов и притом завистливого любителя, никогда не мог бы открыть, то есть существования луковичек и замыслов заключенного, — было обнаружено или, во всяком случае, предположено Бокстелем.

Мы видели, что под именем Якоба ему больше, чем под именем Исаака, посчастливилось сдружиться с Грифусом. Пользуясь его гостеприимством, в продолжение уже нескольких месяцев он спаивал старого тюремщика самой лучшей водкой, какую только можно было найти на всем протяжении от Текстеля до Антверпена. Он усыпил его подозрения, ибо мы видели, что старый Грифус был недоверчив; он усыпил, говорим мы, его подозрения, убедив, что намерен жениться на Розе.

Он льстил так же его самолюбию тюремщика, как его отцовской гордости. Он льстил самолюбию тюремщика, обрисовывая ему в самых мрачных красках ученого узника, которого Грифус держал под замком и который, по словам лицемерного Якоба, вошел в сношения с дьяволом, чтобы вредить его высочеству принцу Оранскому.

Вначале он имел также успех и у Розы и не потому, чтобы он внушил ей симпатию к себе, — Розе всегда очень мало нравился Якоб, — но он ей так много говорил о своей пылкой страсти к ней и о желании жениться на ней, что вначале не возбудил в ней никаких подозрений.

Мы видели, как, неосторожно выслеживая Розу в саду, он себя выдал и как инстинктивные опасения Корнелиуса заставили обоих молодых людей быть настороже.

Но заключенного особенно встревожило — наш читатель, наверно, это помнит — то безмерное возмущение, которое охватило Якоба, когда он узнал, что Грифус растоптал луковичку.

60

Сильфиды — в средневековых поверьях, добрые духи воздуха.