Я буквально из себя выходил, пытаясь объяснить им, что я вовсе не страдаю и что мне именно так хорошо. Нет, они, конечно, знали, что я могу быть куда более компанейским. Они же помнили, как я дружил с Элишей до того, как он переехал в Хайфу. Но они никак не могли взять в толк, что и у меня бывает такое время, когда хочется побыть одному. И вообще, мне есть о чем порой подумать, потому что у меня бывает так, что передо мной вдруг возникает ужасно много вопросов касательно меня самого и мира в целом и мне обязательно нужно все их решить.

А кроме того, мне вовсе не трудно было раз-два в неделю ходить к Розенталю. Потому что на самом деле мне иногда просто хотелось с ним повидаться. Розенталь никогда не давал мне почувствовать, что я ему помогаю. Порой я даже думал, что это, наоборот, он делает мою жизнь более интересной. Но родителям я, конечно, об этом не рассказывал. Мне вообще трудно рассказывать о таких сложных вещах. Мне проще записать свои мысли — вот как сейчас. Или как я писал в свое время Элише в Хайфу. Но вот так, ни с того ни с сего, просто встать вдруг и начать вслух рассказывать свои мысли, нет, так я не могу. По-моему, когда ты открываешь людям, все свои мысли, это лишает их всякого вкуса. Я думаю, есть такие мысли, которые портятся от воздуха. И вот в этом рассказе я тоже не буду все объяснять детально, потому что мне не обо всем хочется говорить вслух. Я просто надеюсь, что вы меня поймете.

Но сейчас я должен поторопиться, потому что минута, увы, уже прошла. Послышались три сильных удара в дверь, как будто человек стучал открытой ладонью, всеми пятью пальцами сразу, и одновременно из какой-то соседней комнаты донеслись позывные радионовостей, и это означало, что самый страшный из хулиганов Гейдельбергского университета был абсолютно, по-немецки, точен. Ноги господина Розенталя вдруг опустились на пол. Кровать надо мной заскрипела. Я увидел, как его поношенные спортивные туфли удаляются в сторону стола. Потом они остановились, и я понял, что Розенталь стоит возле стола, где лежит угрожающее письмо Шварца, и, наверно, изо всех сил расправляет плечи, чтобы выглядеть более высоким и сильным, чем был на самом деле. А затем я услышал его напряженный голос. Голос произнес: «Входите, господин Шварц», — и дверь тут же распахнулась. На пороге стояла пара огромных ног, самых больших человеческих ног, какие я когда-нибудь в жизни видел. Эти ноги были заключены в пару туфель, по размеру похожих на небольшие одновесельные лодки. И эти две гигантские туфли медленно шагнули в мою сторону. Я почувствовал, что теперь мое сердце колотится уже не только в груди, но также в висках, под мышками, а временами даже где-то намного ниже. В комнате воцарилась полнейшая тишина. Потом дверь со стуком захлопнулась, и я вдруг услышал, как чужой, тяжелый и грубый голос говорит: «Розенталь, я пришел за ртом Эдит». На что Розенталь очень тихо ответил: «Я сожалею, Шварц, но у меня есть только ее глаза, и тебе это давным-давно известно».

Если бы Розенталь за час до того не объяснил мне, о чем речь, я бы, наверно, подумал, что они оба не иначе как спятили.

Глава третья

ГЛАЗА ЭДИТ

Лица Руди Шварца я не видел. Лежа под кроватью, в компании пары домашних тапочек да изрядного количества пыли, я видел только его гигантские черные туфли, а также кромку серых брюк. Вот и все.

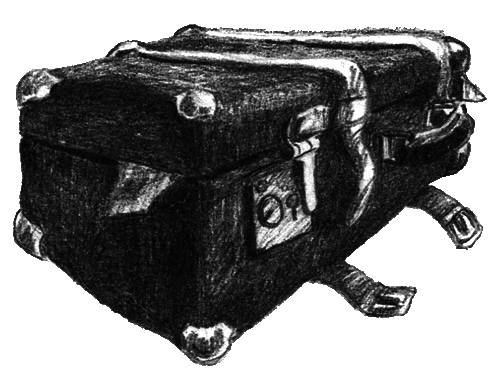

Вы правы, конечно, — для зачина этакого напряженного, драматического триллера одних черных туфель явно маловато. Даже с добавлением кромки серых брюк. Но что поделать — это все, что у меня на тот момент было. И заметьте, я вполне согласен с вами также в том, что пора бы уже автору (то есть мне, понятно) вылезти наконец из-под кровати, где он пребывает уже в течение целых двух глав, и хотя бы с третьей попытки доказать, что он все-таки мужчина. Но согласитесь и вы, что этот момент ну никак не подходил для того, чтобы выскакивать и выдавать свое присутствие. А кроме того, в этот момент, то есть в то время, когда все это происходило, я и думать не мог, что придет день, когда я буду обо всем этом кому-нибудь рассказывать, и потому, конечно же, не делил свой рассказ ни на какие главы. Хочу, однако, обратить ваше внимание на то обстоятельство, что, даже лежа под кроватью, я вполне мог следить за всем, что происходило в комнате. Во-первых, мне были видны ноги бандита Шварца и ноги господина Розенталя, стало быть, я точно знал, где находится каждый из них. А это было крайне важно, если бы, к примеру, полиция попросила меня впоследствии описать великую схватку во всех ее деталях. А во-вторых, я лежал точно напротив серого чемодана Розенталя, а именно в этом чемодане, как мне было известно, находился ключ ко всей тайне. Или во всяком случае, один из ключей.

Тут я должен кое-что разъяснить.

Еще когда я только готовился к первой встрече со своим будущим подопечным стариком, я решил, что первым делом попрошу его рассказать о своей жизни. Я знал, что старики любят делиться своими воспоминаниями. Это, в сущности, вполне естественно. Когда человеку уже нечего делать, у него остаются только воспоминания о том, что он делал когда-то. Но когда я начал расспрашивать Розенталя о его прошлом, он рассердился. А потом положил мне руку на плечо и сказал: «Послушай, друг Давид (он произносил мое имя с ударением на первом слоге): то, что я сделал в своей жизни, то я сделал. И может быть, когда-нибудь, под старость, у меня найдется время рассказать тебе об этом. А сейчас важнее то, что я делаю сейчас, верно?» И стиснул мое плечо с такой силой, что я был вынужден тут же признать его правоту.

Сначала его слова меня встревожили. Если он не хочет говорить о себе, о чем же мне тогда с ним вообще разговаривать? Но я очень скоро убедился, что тревоги мои были напрасны. Жизнь Розенталя оказалась такой деятельной и насыщенной, что у нас почти не оставалось времени для разговоров о ней, что уж говорить о прошлом. То и дело находились такие дома или улицы Иерусалима, которые он непременно хотел снять своим стареньким фотоаппаратом «Лейка» в новом ракурсе или в другое время дня. То и дело обнаруживались какие-нибудь возмутительные нарушения, на которые надо было немедленно отреагировать гневными письмами в газеты. А ведь были еще и регулярные шумные заседания основанного им «патрульного отряда по охране исторических видов Иерусалима», в который Розенталь заставил войти всех своих сверстников из соседнего кафе «Коралл». Кстати, мне он участвовать в этом патрулировании не разрешал. По его мнению, человек должен прожить, как минимум семьдесят лет, а то и больше, чтобы научиться должным образом относиться к памятным местам города. «Должным образом» означало у Розенталя — относиться по-деловому, не впадая в излишнюю сентиментальность там, где в ней нет ни малейшей необходимости.

Но что интересно — всячески избегая говорить о своем прошлом, он всюду носил его с собой. Во всех своих странствиях по миру он никогда не расставался со своим старым, серым, перевязанным двумя матерчатыми поясами чемоданом, в котором хранились самые дорогие его сердцу памятки.

«Когда растение пересаживают в новый горшок, — объяснил он мне, — нужно перенести с ним также немного земли из старого горшка. А в этом чемодане находится моя старая земля».

При мне он открыл этот чемодан только один раз. К нему тогда пришла старая монашка из христианского монастыря Младших сестер Иисуса, и он открыл свой чемодан, чтобы достать из него какую-то старинную карту со странными рисунками. С этой картой тоже была потом занятная история, но сейчас не время о ней рассказывать. Может, когда-нибудь в другой раз. Но в тот день он впервые открыл при мне свой серый чемодан и я увидел, что там лежат перевязанные тонким шпагатом пачки густо исписанных мелким почерком листов. Еще я заметил там какую-то толстую книгу с белой обгорелой обложкой и большую фотографию молодого парня в странной военной форме. Но тут Розенталь нагнулся, чтобы закрыть чемодан. Я успел еще увидеть маленькую, медную, покрытую орнаментом коробку, позолоченную медаль и большой железный револьвер — и всё: чемодан закрылся. Но меня долго еще обуревало любопытство. И какое-то неприятное чувство, как будто я упустил что-то очень важное. Но сейчас, лежа под кроватью, я подумал, что мне, кажется, вот-вот представится второй случай увидеть содержимое серого чемодана. Потому что мне вдруг показалось, что тот рот, о котором писал Руди Шварц, каким-то образом связан с этим содержимым.