1

Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно. Возможно, в обществе других людей он скромен, но я его таким не видел. И нынешняя его слава тут ни при чем. Это теперь о нем говорят много, чаще всего почтительно и, может быть, в один прекрасный день он встанет в один ряд с Резерфордом и Бором. Но ничего подобного еще не было в те дни, когда осенью 1951 года я пришел в Кавендишскую лабораторию Кембриджского университета и присоединился к маленькой группе физиков и химиков, изучавших пространственную структуру молекул белков. Крику тогда уже было тридцать пять лет, и тем не менее он был почти никому неизвестен. Хотя товарищи по работе признавали за ним цепкий и проницательный ум и часто обращались к нему за советами, его нередко недооценивали, а многие считали, что он чересчур говорлив.

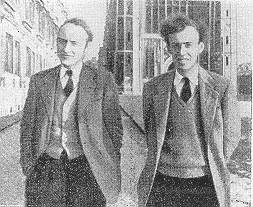

Фрэнсис Крик и Дж. Уотсон прогуливаются по кембриджскому двору. На заднем плане – часовня Кингз-колледжа.

Группу, к которой принадлежал Фрэнсис, возглавлял химик Макс Перутц – уроженец Австрии, обосновавшийся в Англии в 1936 году. Он уже свыше десяти лет собирал данные о дифракции рентгеновских лучей на кристаллах гемоглобина и, наконец, начал получать кое-какие результаты. Ему помогал сэр Лоуренс Брэгг, руководитель Кавендишской лаборатории. Вот уже почти сорок лет на глазах Брэгга – лауреата Нобелевской премии и одного из основателей кристаллографии – рентгенографический метод позволял решать все более сложные структурные проблемы. И чем сложнее была молекула, тем больше радовался Брэгг, когда удавалось определить ее строение. Вот почему в первые послевоенные годы его особенно интересовала возможность установления структуры белков – самых сложных из всех молекул. Часто в свободное от административных обязанностей время он заходил к Перутцу, чтобы рассмотреть его последние рентгенограммы, а потом отправлялся домой и пытался их интерпретировать. Фрэнсис Крик представлял собой нечто среднее между теоретиком Брэггом и экспериментатором Перутцем – он иногда занимался экспериментами, но чаще был поглощен теоретическими рассуждениями о том как определить строение белков. У него постоянно появлялись новые идеи, он весь загорался и тут же выкладывал их каждому, кто готов был его слушать. Проходил день-другой, он убеждался, что его очередная теория неверна, и опять принимался за эксперименты, пока это ему не надоедало и он вновь не пускался в теорию.

С этими идеями было связано немало драматических моментов. Они очень оживляли атмосферу лаборатории, где эксперименты обычно длились по нескольку месяцев, а то и лет. Большую роль тут играли и голосовые данные Крика: он говорил громче и быстрее любого собеседника, а уж когда смеялся, то место его пребывания было известно всей лаборатории. Почти все мы получали удовольствие, когда на него находил теоретический стих, особенно, если у нас хватало времени слушать его внимательно, до тех пор пока мы окончательно не теряли нить его рассуждений. Но было здесь и одно важное исключение. Разговоры с Криком часто действовали на нервы сэру Лоуренсу Брэггу, и нередко одного звука его голоса бывало достаточно, чтобы Брэгг спасался бегством в соседнюю комнату. Брэгг даже избегал пить чай в лаборатории, опасаясь громогласных рассуждений Крика. Но и все эти меры предосторожности не обеспечивали Брэггу безопасность. Дважды коридор у его кабинета затопляло водой, хлеставшей из лаборатории, где работал Крик. Фрэнсис, с головой ушедший в свои теоретические изыскания, забывал проверить, хорошо ли надета на кран резиновая трубка водяного охлаждения.

Ко времени моего приезда теории Фрэнсиса вышли далеко за пределы кристаллографии белков. Его влекло все мало-мальски значительное, и он часто наведывался в другие лаборатории, чтобы поглядеть, какие новые опыты там ставятся. Обыкновенно он был очень вежлив и всячески старался щадить самолюбие коллег, которые не понимали истинного смысла собственных экспериментов. Однако скрывать от них этот факт он не считал нужным. Почти тут же он предлагал множество новых опытов, которые должны были подтвердить его интерпретацию. Более того, он никогда не мог удержаться, чтобы тотчас не сообщить каждому встречному и поперечному, как далеко могла бы продвинуть науку вперед его блистательная идея.

Однако, как ни старались его друзья, которым было известно, какой он прекрасный собеседник, они не могли скрыть того факта, что Фрэнсис способен прицепиться к любому случайному замечанию, оброненному за рюмкой хереса.

2

До моего приезда в Кембридж Фрэнсис особенно не задумывался о дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) и ее роли в наследственности. И вовсе не потому, что не считал ее интересной. Наоборот, он бросил физику и занялся биологией после того, как в 1946 году прочитал книгу известного физика-теоретика Эрвина Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?». В этой книге очень изящно излагалось предположение, что гены представляют собой важнейшую составную часть живых клеток, а потому понять, что такое жизнь, можно, только зная, как ведут себя гены. В то время, когда Шредингер писал свою книгу (в 1944 году), господствовало мнение, что гены – это особый тип белковых молекул. Однако почти тогда же бактериолог Освальд Эвери проводил в Нью-йоркском Рокфеллеровском институте свои опыты, которые показали, что наследственные признаки могут быть переданы от одной бактериальной клетки другой при помощи очищенного препарата ДНК.

Если учесть тот факт, что ДНК обнаружена в хромосомах всех клеток, опыты Эвери заставляли предположить, что все гены состоят из ДНК. А раз, так, для Фрэнсиса это означало, что не белки сыграют роль Розеттского камня[3] в раскрытии секрета жизни.

Нет, именно ДНК даст нам ключ, который позволит узнать, каким образом гены определяют в числе прочих свойств цвет наших волос и глаз, а также, что весьма вероятно, степень наших умственных способностей и, может быть, даже нашу способность быть душой общества.

Конечно, были и такие учение, которые полагали, что доказательств в пользу ДНК собрано все еще недостаточно, и предпочитали считать гены молекулами белка. Однако Фрэнсиса мнение этих скептиков не беспокоило. Нет числа брюзжащим дуракам, которые постоянно попадают пальцем в небо! В науке нельзя добиться успеха, не усвоив, что ученые вопреки повсеместному убеждению, которое поддерживают их любящие мамочки и газеты, нередко бывают не только узколобыми и скучными, но и просто глупыми.

Тем не менее Фрэнсис в то время еще не был готов погрузиться в мир ДНК. Ее несомненная важность сама по себе не казалась ему достаточной причиной для того, чтобы покинуть область белков, в которой он проработал всего два года и которую только-только начал осваивать. Вдобавок его коллеги в Кавендишской лаборатории специально нуклеиновыми кислотами не интересовались, и даже при наилучших финансовых обстоятельствах потребовалось бы два-три года, чтобы создать новую исследовательскую группу, которая занималась бы рентгенографическими исследованиями структуры ДНК.

Кроме того, такое решение могло поставить его в неловкое положение. В то время работа над молекулярным строением ДНК в Англии практически была вотчиной Мориса Уилкинса, работавшего в Лондоне, в Кингз-колледже[4].

Как и Фрэнсис, Морис был физиком и также пользовался в своих исследованиях рентгенографическими методами. Было бы не слишком красиво, если бы Фрэнсис вдруг занялся проблемой, над которой Морис работал уже несколько лет. Дело осложнялось еще и тем, что оба они, почти ровесники, были хорошо знакомы и до второй женитьбы Фрэнсиса часто обедали и ужинали вместе, чтобы поговорить о науке. Живи они в разных странах, все было бы намного проще. Фрэнсис не мог покуситься на проблему, принадлежащую Морису, из-за сочетания английской патриархальности (в Англии чуть ли не все значительные люди если не состоят в родстве или свойстве, то уж, во всяком случае, знакомы друг с другом) и английского представления о «честной игре». Во Франции, где понятия о «честной игре», по-видимому, не существует, подобная трудность вовсе не возникла бы. В Соединенных Штатах ни о чем подобном и вопроса не встанет. Никому и в голову не придет требовать от исследователя в Беркли, чтобы он отказался от проблемы первостепенной важности только потому, что кто-то раньше него заинтересовался ею в Калифорнийском технологическом институте. Но вот в Англии так не делается.

3

Плита из черного базальта с надписью на древнеегипетском, египетском разговорном и греческом языках, найденная во время похода в Египет Наполеона Бонапарта в 1799 году близ города Розетты (Египет). Надпись высечена в 196 г. до н.э. и содержит постановление жрецов в честь Птолемея V Епифана (203–181 гг. до н.э.). Имя Птолемея V, обведенное в надписи картушами, помогло французскому ученому Ф. Шампольону в 1822 году дешифровать первые египетские иероглифы, что положило начало изучению древнеегипетской иероглифической письменности. – Прим. ред.

4

Колледж Лондонского университета; его не следует путать с Кингз-колледжем Кембриджа.