Если через какое-то время в шее ощущается перекос, нельзя исправлять его непосредственно в позе, это может закончиться печально. Нужно либо выйти и затем встать снова, либо приподняться на руках так, чтобы голова оторвалась от поверхности — только тогда можно изменить постановку головы.

После выхода из Сиршасаны нужно тут же лечь в Шавасану и оставаться в ней не менее половины времени от продолжительности позы.

К Сарванганасане (№29), стойке на плечах, противопоказания аналогичные. Однако, при наличии неясных изменений щитовидной железы либо её гиперфункции, Сарванганасана должна выполняться только в таком варианте, когда не сдавливается горло! Надо исключить обычно сопутствующую этой позе Джаландхара бандху (упор подбородка в грудную кость или яремную ямку).

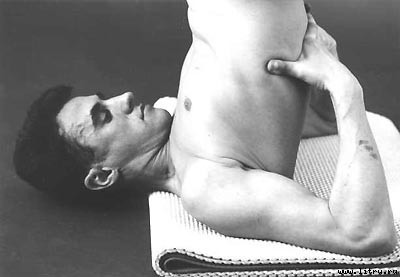

Сарвангасана (вариант с подкладкой под шею)

Всего известно четыре бандхи: Мула, Джаландхара, Уддиана и Маха (Трайя-бандха) — одновременное удержание первых трёх. Мула Бандха — изолированное сокращение мышц тазового дна, а Уддиана — втягивание живота на полном выдохе. Бандхи выполняются только с прямой спиной. Последовательность же Маха бандхи такова: Уддиана, Джаландхара, Мула.

Как устранить Джаландхара бандху из Сарвангасаны? Для этого нужно выполнять данную позу, устроив плечи и локти на площадке, сделанной из одеял, циновок либо чего угодно. Суть в том, чтобы руки и плечи находились на этой мини-платформе, а шея — точно на ступеньке, образованной перепадом высот, затылок расположен на полу. В таком варианте Сарванганасаны тело вертикальное, но горло не зажато! Перепад высот между площадкой и полом подбирается исходя их тугости щей, её длины и состояния щитовидки.

Этот приём Айенгар рекомендует применять каждому, кто начинает осваивать позы «свечи» и «плуга».

— Дело в том — говорил он в 1989 — что ретивые последователи, глядя на иллюстрации, видят меня, выполняющего эти асаны на твёрдой поверхности, и делают то же самое. В результате на верхней части их позвоночника образуется настоящая мозоль, по которой узнают друг друга «правоверные» йоги. И всё это лишь потому, что когда-то один глупый человек (он указал на себя) для демонстрации Сарванганасаны использовал ровный пол... У йога таких мозолей быть не может, запомните это!

Если взглянуть на №234 (4), то видно, что грудной отдел позвоночника у Айенгара перпендикулярен полу. Следовательно, верхние доли легких в этом положении не блокируются, что важно! У девяноста девяти процентов новичков форма грудного отдела позвоночника в Сарванганасане некорректна, как и у самого Айенгара — №236. Для сохранения дыхания полноценным, а позвоночника прямым (не говоря уже о проблемах со щитовидкой) осваивать «свечу» и «плуг» нужно только с подкладкой. По мере возрастания гибкости шейного отдела высота (толщина) этой искусственной площадки постепенно уменьшается до тех пор, пока потребность в ней не исчезнет. К тому времени позвоночник будет прямым, дыхание целостным, и стоять вы будете в Сарванганасане свободно и на любой поверхности.

Ещё одна причина, по которой позвоночник в Сарванганасане и Халасане должен быть прямым, это необходимость расслабить область солнечного сплетения. Из-за специфической работы шейного отдела (откуда выходит пара симпатических нервов, активизирующих диафрагму), в «позе свечи» релаксироваться сложнее, чем в стойке на голове.

Чтобы руки, которыми подпирается поясница, в Сарванганасане не разъезжались можно применить «пропс» — кольцо из широкого ремня. Если сложить его вдвое, длина должна быть равной расстоянию от костяшек пальцев сжатого кулака до локтя. Когда вы поднялись в позу «свечи», необходимо надеть это ременное кольцо на руки так, чтобы оно оказалось за локтями, тогда они теряют тенденцию к расползанию и держать Сарванганасану значительно проще.

Во всех трёх перевёрнутых позах есть два признака, говорящих о том, что полезное время выдержки подошло к концу: нарушение естественности дыхания и потеря физической неподвижности, к этому могут присоединиться неприятные ощущения, связанные с кровотоком, скажем холод и тянущая боль в ступнях.

30. Халасана, поза «плуга».

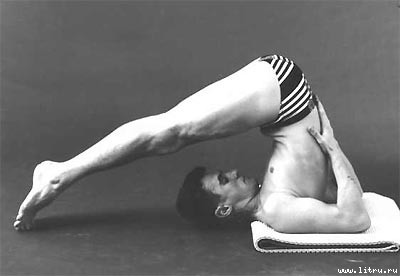

Халасана (вариант с подкладкой под шею)

Осваивается также с подкладкой. Противопоказания те же, что и к прочим перевёрнутым, кроме того, на выполнение этой позы сильно влияет общее состояние спины. Если плохо получается Пашимоттанасана, то всегда будут проблемы и с Халасаной, в которой значительно сильнее, нежели в двух предыдущих позах, загружается шейный отдел.

Для начинающих техника та же, что и для входа в Сарвангасану. Приняв доступную форму Халасаны, следует оценить степень напряжения в спине, шее и пояснице. Вначале можно опускать к полу ноги согнутые в коленях — если так проще. Главное, чтобы можно было расслабиться и свободно дышать, будучи пусть в несовершенной форме, но зато с минимумом ощущений. Как только они усиливаются, из позы следует выйти, опираясь о пол руками, чтобы резко не упасть на спину.

Если позвоночник «деревянный», лучше вообще не пытаться поставить ноги на пол за голову, но положить, например, на сиденье стула. По мере того как поясница и спина адаптируются, ноги начнут опускаться ниже, и высоту опоры можно будет уменьшить. В какой-то момент пальцы ног достанут до пола, и тогда опора не нужна. Со временем ноги выпрямятся в коленях, и асана приобретёт классические очертания. После этого спина может растягиваться и дальше, ноги можно будет отодвигать за голову до тех пор, пока угол наклона спины к полу не превысит девяносто градусов, а затем станет и тупым.

Затем можно ставить колени на пол (Карнапидасана), и отодвигать их по полу от головы до тех пор, пока грудная клетка буквально ляжет на лицо. Иными словами, Халасана имеет большой диапазон развития. Характерна поза ещё и тем, что мышцы спины здесь всегда полностью расслаблены. Если после выполнения Халасаны в шее появились незнакомые ощущения (даже не боль!), следует немедленно оставить практику, поскольку перегрузка шейного отдела сулит большие неприятности. Если в обыденной жизни что-то тянется и спорадически простреливает в шее либо спине — вы уже травмированы.

При неверном выполнении перевёрнутых травмы иногда проявляются внезапно, как на ровном месте, без всякой болевой «пристрелки». Несколько дней малопонятного слабого фона в шее либо между лопаток, и при каком-то совершенно рутинном манёвре среди бела дня боль ножом втыкается в спину. Особенно скверно ведут себя межлопаточные связки, стоит их однажды «стронуть» — и это надолго.

Кроме того, новички допускают стандартную ошибку: как только боль от травмы ушла (а чаще и не дожидаясь её полного исчезновения), энтузиаст тут же возобновляет практику перевёрнутых (или любых других) поз. И, конечно, травма возвращается снова, причём в усиленном варианте. Отсутствие острой боли отнюдь не показатель окончательного выздоровления, например, сломанная рука, срастаясь, с какого-то момента не болит, но кому придёт в голову обращаться с ней как со здоровой?

Прежде чем заново приступить к практике асаны, неграмотным исполнением которой вы травмировались, нужно дождаться, пока симптомы неблагополучия полностью исчезнут. Всё это время можно и нужно делать остальные позы, не затрагивающие травмированные места. «Трогать» болевое ощущение — то же самое что сдирать поджившую болячку.

В Хатха-йоге есть закон: если травма повторилась, то с момента полного прекращения боли до начала практики данной асаны должно пройти столько же дней, сколько их прошло с момента проявления травмы до полного исчезновения боли и ограничений, ею вызванных.