— Вихрь, вам одна минута. Затем срочное катапультирование!

— Понял. Пошел, не мешайте.

Ларин энергично выжал ходовую педаль. Тело сразу налилось свинцом, отяжелели веки, отвисли щеки, в глазах поплыл туман… а вот и темнота! Мгновение, и Ларин убрал ногу с педали. Рейдер рывком вышел на малый ход, провал в сознании длился доли секунды. Так и было задумано. Однако желтая лампа реактора мигает по-прежнему. А ну еще раз!

Да. Так и было задумано. Ларин сознательно шел на риск, на тонкое балансирование на самой грани дозволенного. Он знал, что сбить накал реактора, а потом и «заморозить» его можно только максимальным ускорением. Надо было жать на ходовую педаль, жать до потери сознания в самом буквальном смысле этого слова. Но в самый последний, критический момент надо было остановиться! Стоило пропустить это мгновение, стоило чуть затянуть перегрузку, как темнота в глазах могла перейти в полную потерю сознания, а в такой обстановке это равносильно катастрофе. Такая балансировка на самой грани допустимой перегрузки была смертельно опасной, требовала абсолютного самообладания и уверенности в себе, но только она одна и повышала существенно вероятность успеха этого боя.

Ларин сделал не менее десятка попыток, когда, вынырнув из темноты мгновенного небытия, заметил на приборной доске уже не желтую, а зеленую контрольную лампу. Он таки сбил накал реактора! Ларин прокричал «ура», и в тот же самый момент до его слуха донесся подчеркнуто спокойный, требовательный голос руководителя испытаний:

— Ларин, я Спутник. Катапультируйтесь. Ларин, срочно катапультируйтесь.

Все, резервное время кончилось. Надо было выходить из боя. И это в тот самый момент, когда удалось сбить накал! Лучше бы тогда и не начинать, легче было бы бросить корабль. Ведь Ларин уверен — еще немного, и реактор «замерзнет». А так все напрасно: термоядерная реакция не прекратилась, плазма продолжает генерироваться, и стоит дать реактору небольшую передышку, как он снова выйдет на закритический режим!

А что, если попробовать? Еще раз?

— Ларин, почему молчите? Срочно катапультируйтесь!

Один-единственный, последний раз!

— Ларин, срочно катапультируйтесь!

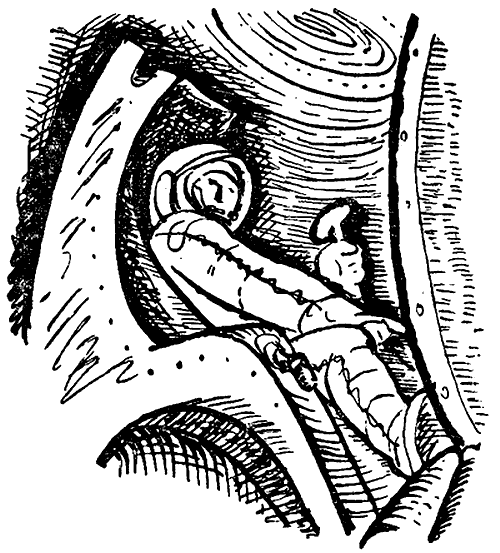

Нет, преступно не использовать последний шанс! Ларин щелчком выключил радиостанцию — ведь просил не мешать — и снова энергично выжал ходовую педаль. Когда потемнело в глазах, он не отпустил ее, как делал это в прошлых попытках, а еще чуточку прижал. Ту самую чуточку, которой, может быть, и не хватало все это время. Он ведь знал, что реактор вот-вот «замерзнет»!

Очнулся он не сразу, а словно просыпаясь после глубокого сна. Очнулся и некоторое время недоуменно смотрел на приборную доску. Потом разом вспомнил все, и сердце у него екнуло — значит, все-таки не удержался на тонкой грани дозволенного! Глаза его привычно обежали контрольные приборы и остановились на ярком красном огне. Это был злой, угрожающий сигнал. Глядя на него, Ларин понял, что проиграл бой. Проиграл в самый последний момент, когда победа была рядом, рукой подать. Проиграл бездарно — перестарался. Пока он был без сознания, реактор успел выйти на закритический режим. Взрыв мог произойти буквально каждый миг, катапультироваться было бессмысленно.

Странно, но Ларин не испугался. Он слишком измотался. Чувства его притупились так, словно по ним прошлись грубым рашпилем. Глаза заливал пот, от перегрузок ныли кости, голова была тяжелой, как после бессонной ночи. Что взрыв? Это нестрашно. Он ничего не успеет почувствовать. Просто исчезнет. В тысячные доли секунды температура подскочит до нескольких сот миллионов градусов. Все испарится — реактор, рейдер и он, Ларин. Все превратится в первозданные атомы. Ларин закрыл глаза и обессиленно откинулся на спинку кресла.

И вдруг теперь, когда борьба была уже завершена, когда Ларину ничего больше не оставалось, как сидеть и ждать неизбежного, страх смерти внезапно и властно затопил каждую клеточку его большого, живого тела! Он не хотел умирать. Это было жестоко и несправедливо! Стискивая челюсти до боли в зубах, Ларин из последних сил сдерживал ужас перед небытием. «Скорее же, скорее!» — торопил и молил он ядерный взрыв. Но взрыва все не было. Тогда он открыл глаза и как в тумане увидел перед собой приборную доску. Пот заливал глаза и мешал видеть. Ларин тряхнул головой и почувствовал, как бешено, мощными толчками забилось сердце. Контрольная лампа реактора не горела. Не горела совсем! Реактор «замерз»! Красный сигнал горел на щитке командной радиостанции. Он горел потому, что его звал и никак не мог дозваться старт-спутник. Только измотав себя перегрузками, Ларин мог попасть в такой просак!

Ларин потянулся к выключателю радиостанции, но рука не послушалась. Она была чужой, незнакомой, она крупно дрожала, и Ларин ничего не мог поделать с этими странными, не своими движениями. Нахмурив брови, он с трудом подчинил себе руку и дотянулся до выключателя.

— Ларин! Немедленно катапультируйтесь! — отчаянно кричал руководитель испытаний.

Прямо ладонью Ларин вытер мокрое лицо и, откинувшись на спинку кресла, передохнул. Потом нажал кнопку внешней с-вязи.

— Спутник, я Вихрь, — начал Ларин и замолчал, удивляясь тому, каким огромным и неповоротливым стал у него язык.

— Спутник, я Вихрь, — повторил Ларин, старательно выговаривая каждое слово. — Реактор заморожен. Хода не имею. Прошу буксир.

После мгновенья тишины космос взорвался нестройным хором криков. Говорили и кричали разом и руководитель испытаний, и его дублер, и спасательный бот, и даже главная рация старт-спутника.

— Ура!

— Победа!

— Слава Ларину!

А потом глухо прозвучал чей-то слабый, сдавленный голос, и наступила оглушающая тишина. Только шорох далеких и древних инозвездных шумов нарушал ее. И в этой тишине все тот же слабый голос с трудом проговорил:

— Ан… Ан… Андрей Николаевич!

Ларин узнал голос Шегеля. И мягко, устало улыбнулся.

Дмитрий БИЛЕНКИН

ДАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ

Он шел по красной холодной равнине уже вторые сутки — прямо, только прямо. На нем был приметный ярко-синий комбинезон, но надеждой, что его найдут, он не обольщался. Это было бы чудо, если бы в однообразный свист марсианского воздуха вторглось гудение мотора.

Он шел походкой заводного автомата — мерной, экономящей силы: шесть километров в час, ни больше ни меньше. Мысли тоже были подчинены монотонному ритму. Из пройденного пути в память запали какие-то обрывки; все остальное слилось в туманную полосу, а прежняя жизнь отдалилась куда-то в бесконечность, сделалась маленькой и нереальной, как пейзаж в перевернутом бинокле.

Зато и страха не было. Было тупое движение вперед, была тупая усталость в теле и тупая бесчувственность в мыслях. Лишь все сильней болело левое плечо, перекошенное тяжестью кислородного баллона (правый уже был израсходован и выброшен). А так все было в порядке: он был сыт, не испытывал жажды, электрообогрев работал безукоризненно, ботинки не терли и не жали. Ему не надо было бороться с угасанием тела, лишенного притока жизненной энергии, не надо было ползти из последних сил, повинуясь уже не разуму, а инстинкту. Техника даже теперь избавляла его от страданий.

Снова и снова он машинально поправлял сумку, чтобы уравновесить нагрузку на плечо. Всякий раз, когда он это делал, положение головы изменялось, и свист ветра в ушах (точнее, в шлемофонах) то усиливался, то спадал. Несмотря на ветер, воздух был чист и прозрачен, близкий горизонт очерчивался ясно, фиолетовое небо, как и почву, прихватывал мороз, отчего редкие звезды в зените горели бестрепетно и сурово.