— Мне кажется, что таких чудесных часов уже не будет в моей жизни никогда.

А Катенька испугалась и не велела ему больше так говорить и думать никогда…

«Никогда». Опять это слово… Невыносимое слово! И опять и опять эти строчки:

И что это вздумалось Вареньке видеть такой сон! И разве это про него?!

А до чего все-таки хороша жизнь! И горы эти… и небо! Так бы сидел и смотрел всю жизнь.

Но ему все равно не дадут.

Только пусть так и останется:

Он приподнялся на стременах и посмотрел вокруг. Потом уселся покрепче в седле и, вздохнув, дал шпоры коню.

Перекатывался, глухо ворча, отдаленный гром. На фоне темной тучи с белым краем большой орел, широко раскрыв крылья, пролетел над Перкальской скалой и точно растаял где-то в вышине.

Низко носились ласточки, и напряженная, тревожная тишина ждала только мощного удара, от которого загудит, вздрогнет воздух, и земля, и человеческое сердце.

Лермонтов, закинув голову, смотрел на бегущие низко облака. С каким-то непонятным восторгом он вслушивался в торжественную тишину.

Глебов, бросив на середину площадки свою фуражку, считает от нее, отмеривая барьер:

— Раз-два… три-четыре…

Теперь Столыпин, сердито оттолкнув ногой брошенную Глебовым фуражку, отмеривает шаги, и его длинные ноги чуть-чуть увеличивают расстояние.

И опять прокатился в отдалении гром.

— Монго, скоро начнется, как, по-твоему?

— Как только будет точно отмерен барьер.

Это сказал Мартынов.

— Ты о чем говоришь? — спросил он.

— Я полагаю, вам ясно: о том, для чего мы здесь встретились, — о дуэли! — ледяным голосом ответил Мартынов.

— А я о грозе, — сказал Лермонтов и отвернулся.

— Господа! — громко обратился ко всем Столыпин, и Лермонтов впервые услышал, что голос его дрожит. — Я предлагаю прекратить эту дуэль! Она невозможна! Недопустима!..

— Она не более недопустима, чем всякая другая дуэль в мире, — с раздражением ответил ему Мартынов. — Господин Столыпин когда-то сам привез дуэльный кодекс из Европы.

Лермонтов снова посмотрел в лицо своего противника.

— Неужели же тебе так не терпится убить меня?

Мартынов молчал.

— Николай Соломонович! Подумай!.. — крикнул Столыпин.

— Брось, Монго, не надо так волноваться. Есть более важные вещи на свете.

Столыпин обратился к Глебову:

— Позвольте в таком случае взглянуть на оружие.

— На каком основании? — возражает Васильчиков.

— На основании того же кодекса, — взволнованно говорит Столыпин, — потому что ежели вы взяли пистолеты кухенрейтерские, а не дуэльные, то при расстоянии в десять шагов…

— Но шансы противников одинаковы! — прерывает его Васильчиков.

Столыпин в отчаянии закрывает лицо руками.

— Нет, о нет, боже мой!..

Лермонтов ласково дотрагивается до его руки:

— Не надо, не надо!..

— Я предлагаю приготовиться! — резко говорит Васильчиков. — Темнеет очень быстро. Сейчас может начаться дождь!

Проходя к своему месту, Лермонтов на мгновенье задерживается и опять смотрит на Мартынова.

— Николай Соломонович, — говорит он спокойно, — мы с тобой часто по-пустому ссорились и дразнили друг друга, особенно я, но никогда врагами не были.

— Я предлагаю начинать дуэль, пока не разразилась гроза… Пора начинать! — вместо ответа говорит громко Мартынов.

— Раз-два… — считает Васильчиков.

— Погоди, умник, одну минуту! Одну минуту! — повторяет Лермонтов — Ах, боже мой, я совсем забыл… Монго, голубчик, передай когда-нибудь Краевскому, он поймет… Эти строчки так и надо оставить.

— Приготовьтесь! — командует голос Васильчикова.

— Сходись!

Противники делают несколько шагов навстречу друг другу и останавливаются.

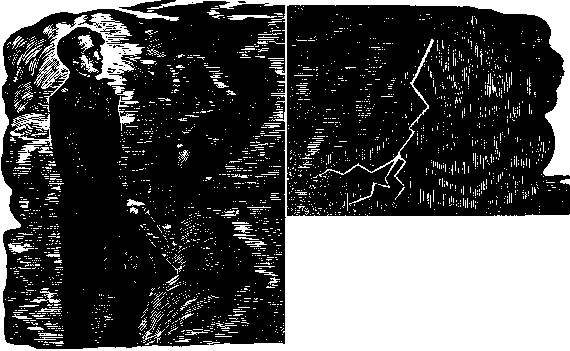

Лермонтов стоит лицом к Перкальской скале, немного выше Мартынова, и позиция его менее выгодна для прицела, но он и не целится: он медленно поднимает руку с пистолетом вверх, в тучу…

— Десять! — кричит Глебов.

В этой страшной тишине, когда затих гром, кажется, невозможно резким взволнованный голос Мартынова, который старательно целится в упор из дальнобойного пистолета:

— Так стемнело, что я не вижу пистолетной мушки!

Лермонтов спокойно сгибает свободную руку, прикрывая ею бок, по всем правилам дуэли.

Мартынов продолжает целиться.

— Стреляйте же, господин Мартынов, черт вас возьми, — вскрикивает, наконец, Трубецкой, — или я разведу вас!

Яркая молния освещает белым огнем лицо Лермонтова: прекрасные темные глаза, насмешливо улыбающийся рот.

И потом через секунду, вскинув голову кверху, легким жестом вытянув руку с пистолетом, он стреляет… в тучу.

Громовой раскат, от которого вздрогнули горы, заглушает его выстрел и другой. В то же мгновенье гибкое тело Лермонтова падает на землю, точно срезанное серпом.

Четверо подбежали к нему. Лермонтов не дышал…

Они все еще стояли под проливным дождем, когда на краю площадки, из кустов, закрывавших ее от дороги, появилась голова Вани. Тяжело дыша, Ваня смотрел на стоявших. Взглянул на землю… и увидел. И, бросившись к нему, обнял обеими руками, прижавшись головой к мокрому сюртуку.

— Михал Юрьич! Батюшка!! Ваше благородие!!! Недоглядел я! Недоглядел!.. Господи боже мой! Что же теперь бабушка ваша… Что в Тарханах-то наро-од!..

Потом он поднял лицо, по которому дождь и слезы текли одним ручьем, и тихо сказал четырем неподвижным фигурам:

— Эх вы, господа хорошие! Такого человека не уберегли.

ГЛАВА 28

На другое утро после дуэли Пятигорский бульвар пестрел голубыми жандармскими мундирами. Никто не знал, откуда они взялись за одну ночь и кому они нужны в таком количестве. Их стало вдруг очень много, а штатских — очень мало.

Это странное явление бросилось в глаза даже Надин Верзилиной, когда она вернулась из дома Лермонтова.

— О мама, — рыдая, сказала она, — я думаю теперь, что эти жандармы со злыми лицами следили за нашим дорогим Мишелем, что их почему-нибудь нарочно сюда послали! Я их узнала, узнала! Они всегда были и в парке и в ресторации, когда мы бывали там с Мишелем! И они были совсем, совсем штатскими, а теперь они все вдруг жандармы.

Она села на крылечко и, прислонившись головой к деревянному столбику, всхлипывая, как ребенок, повторяла сквозь слезы:

— И еще… еще я думаю, мама, что все мы… должны были гораздо больше беречь Мишеля!.. Потому что… потому что таких, как он, больше нет! Совсем нет!.. Нигде нет!

Мария Ивановна лежала в темной комнате, положив на голову полотенце, намоченное уксусом. Заперлась у себя, никому не показываясь, Эмили.

А Надин все сидела и плакала.

…Ночь кончилась, и восток уже порозовел, а в большом номере гостиницы Найтаки, который занимал флигель-адъютант Траскин, еще горел свет. Он писал очень долго, испортил два листа и теперь переписывал набело.

— Ну вот, кажется, все! — сказал, наконец, Траскин, посыпая письмо песком.

Он крикнул денщику, чтобы вызвал адъютанта.

— Похороны-то когда, завтра?

— Как священника, ваше высокопревосходительство, найдут. Первый отказался: «Он, — говорит, — на дуэли убит, значит, вроде самоубийцы».

— Ну, другого найдут. За деньги все можно. Никак уж и день скоро? — флигель-адъютант Траскин зевнул и взглянул мельком в окно на посветлевшее небо. — Теперь и отдохнуть не грех. Скажите, — обратился он к адъютанту, — чтобы Мартынову дали помещение получше, а то запихают черт его знает куда!