Словно бы прогуливаясь, лениво оглядываясь, Эдик побрел к воротам и вышел на улицу. Если пройти к остановке и сесть в первый попавшийся трамвай — ищи свищи его тогда! Две недели странствий, вокзалы, рынки, милицейские отделения, овраги, подъезды домов дали ему опыт и кое-какую сноровку. Он знал, что летом не пропадет, ему совсем не хотелось осесть в детском доме после родного Ташкента. Ноздри его затрепетали от чувства свободы. Он подтянул поясок и пошел было к трамваю, но остановился в предчувствии голода — сейчас еще не очень, но дело шло к вечеру, базары и столовые закрываются, поживиться будет негде.

В столовой — просторной, низкой и светлой, заставленной голубыми столиками и стульями на дюралевых ножках, было почти пусто. Он потоптался у порога, не зная, куда податься, пока девочка, стоявшая на выдаче, не заметила его.

— Не обедал? Иди, а то скоро закроем.

Эдик подошел к выдаче и увидел в глубине плиту, огромные котлы, двух женщин и нескольких ребят в белых халатах. Они мыли посуду и заливали воду в баки. Девочка налила в тарелку густых щей, в другую положила пшенной каши с тушенкой и огурец.

— Компот кончился, — сказала она. — Не будешь опаздывать.

Эдик наедался впрок. Поев, сгреб с тарелки хлеб и рассовал по карманам, а когда встал, перед глазами его, потускневшими от сытости, выросла девочка.

— Ты что? — Она покрутила пальцем около лба. — Обалдуй Обалдуевич? Плюшкин?

Эдик молча выгреб из карманов хлеб и вышел из столовой.

Ночевал он на вокзале, забившись под сиденье. В полночь проснулся, бродил по путям, подходил к вагонам, но сесть не решался. Что-то удерживало его здесь, хотя сам не знал еще что. А рано утром, стащив в комнате матери и ребенка пакет с остатками чьей-то еды, пошел бродить по городу и застрял в парке над озером — там и провел почти весь день.

Приходили детдомовцы, но никто не знал его в лицо. Они гуляли без старших, купались сколько хотели, вели себя, как свободные, никому не подвластные люди, влезали на вышку и красиво — ласточкой, рыбкой и солдатиком — прыгали в воду. От одного парня он не мог оторваться — тело его было разрисовано якорями, кораблями, пронзенными сердцами, а поперек груди, наискосок, витыми буквами красовалась надпись: «Нет в жизни счастья». Паренек сверкал белозубой улыбкой, изображая своим видом самое полное, какое только мыслимо на свете, счастье. Правда, иногда прохожие раздражали его своим назойливым любопытством, тогда он вызывающе щурился и коротко бросал:

— А ну катись!

И прохожие катились, а новые прохожие опять останавливались, особенно любопытствовали ребята. На берегу и в воде крутилась непрерывная карусель. Эдик лежал, подложив под локоть изрядно затрепанную безрукавку, смотрел на мускулистые загорелые тела ребят, грелся на солнышке и мечтательно вздыхал. На другом берегу высился старый пятиглавый собор, облака отражались в воде, вдали тянулась сизая щеточка леса. Красота, как на картине. Эдик жмурился от удовольствия — вот так бы всегда. Здесь было голубое небо, синие леса, ласковое солнце и много воды — столько воды он не видел в своей жизни. Он не хотел признаваться себе, но ему никуда не хотелось отсюда удирать.

Вечером Эдик вернулся в детдом, без стука открыл двери. Николай Васильевич рассматривал с ребятами стенгазету. Он поднял глаза, нахмурился, вспоминая что-то, поправил очки на переносице.

— А, это ты? Ну, садись, садись…

И опять уткнулся в стенгазету. Ребята обсуждали заметки и смеялись, а Эдик сидел на диване, невзрачный, забытый, чувствуя себя чужим и жалким среди бойких, горластых ребят, перекрывающих своими басами тонкий голос директора. Потом перед Эдиком появился мужчина в галифе и сапогах, в гимнастерке, туго натянутой на крутых плечах, и смотрел на него внимательными глазами, словно не мог определить, к какому виду животных принадлежит этот нестриженый, в зеленой рваной безрукавке, похожий на кузнечика, субъект.

— Ты что ж, иностранец?

— Вениамин Владимирович, к себе возьмете… — Николай Васильевич осмотрел Эдика. — Поскольку он еще не отбегался, пока возьмите временно, в списки не вносите. Баня сегодня топится? Нет? Тогда дайте все, что положено, пусть кто-нибудь из старших сходит с ним на озеро.

Уже в полночь, когда гул в палатах улегся, а Эдик уже засыпал, кто-то рядом зашептал:

— Где у вас новенький? Этот, что ли?

— А что такое? — раздался хриплый голос со сна.

— В канцелярию его. Эй, вставай!

Эдик шел в кромешной тьме, сквозь шум дождя, сквозь черные гущи деревьев, и мрак, черный, густой, был еще гуще и чернее от того, что сверкало электрическими огнями здание, где была канцелярия. Сторож, разбудивший его, прошлепал через вестибюль в канцелярию и схватил трубку.

— Алло! Сичас. Привел.

Он подул в трубку и передал Эдику, и тот, ничего еще не соображая, услышал вдруг близкий голос матери.

— Эдик? Эдинька, сыночек мой!.. Что ж ты наделал?..

Эдик услышал всхлипывание, затем наступило молчание, наконец мать, как видно, успокоилась и сказала, что скоро приедет к нему и что, если ему понравится, он может тут остаться.

Глазки сторожа сияли хитро. Он был татарин. Ночью одному скучно, и он обрадовался, что может поговорить с Эдиком на родном языке. Языки разные, конечно, но все же понять друг друга можно.

— Ай ма! Ай ва! — удивлялся Ахмет. — Зачим бегать! Что карошиво?

Перед тем как уйти, Эдик выгреб из кармана мелочь и положил в пепельницу. Он не сразу пошел в интернат, а долго еще стоял в вестибюле перед фотовыставкой, рассматривая веселые лица ребят, деревья, озера, горы и дороги. И подумалось вдруг, что если здесь остаться, то, наверно, тоже можно повидать свет, и совсем не обязательно бегать. Наверно, это не самый лучший способ повидать свет…

На дворе все еще шумел дождь, но прежней силы в нем уже не было. Должно быть, к утру он совсем выдохнется, и день завтра, как и сегодня, будет полон тепла и солнечного света. Эдик снял новенькие рубашку и брюки, влажные от дождя, растянул их на спинке кровати и нырнул под одеяло…

Усман, брат своих братьев

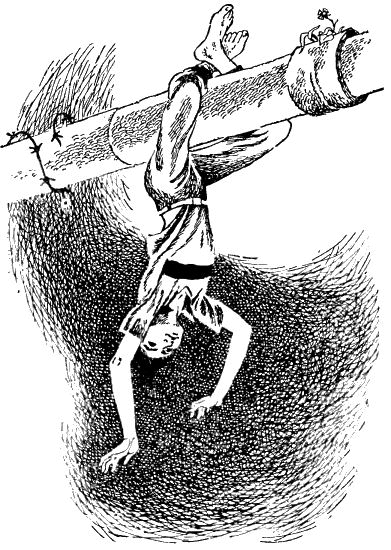

По толстой трубе над ущельем мелкими шажками передвигался паренек. Он шел, как лунатик, не видя пропасти под собой, не слыша горной речушки, грохочущей внизу. Пенистые воды ее грозно и напряженно гудели, а он двигался вперед, все удаляясь от края пропасти, где толпились и гомонили ребята.

— Давай, Усман!.. Упадешь, Усман!.. Эй, Усман, дырявый карман, доиграешься! — кричали ребята.

К трубе был прилажен моток колючей проволоки. Усмана это не остановило — он исцарапал ноги, но все же добрался до середины ущелья и теперь, взлохмаченный, стоял, покачиваясь, и делал вид, что пляшет, — приподнимал одну ногу, другую, слегка приседал и хрипло при этом напевал:

— Ах, дубуртар Дагестан![1]

Он уселся на трубу верхом, скрестил ноги и рухнул вниз. Теперь он висел вниз головой и загребал воздух руками.

— Заслуженный артист Ахмедов, — кричал он, раскачиваясь и наслаждаясь ужасом, охватившим мальчишек, — сейчас вам покажет…

Но почему это вдруг ребята замолкли? Стало так тихо, будто все ушли. Только ровный шум несся снизу — это Койсу, ворочая камни, несла свой воды в ущелье.

Усман подтянулся к трубе, уселся на нее и огляделся. У обрыва стояла мать. Из-под платка выбились волосы. Лицо ее кривила бледная улыбка.

— Молодец, сынок. Ловкий ты у меня мальчик. Ну хорошо, показал свою смелость, а теперь потихоньку иди сюда.

— А ты отойди, — чуя недоброе, сказал Усман.

— Ну хорошо, сыночек, я отойду. Ты ползи себе спокойно, а я отойду…

— И подальше! — приказал Усман, поджидая, пока мать не удалится на безопасное для него расстояние.

1

Ах, высокогорный Дагестан! — слова из даргинской песни.