…Озеро и на самом деле было небольшим, полкилометра в диаметре. Серая поверхность его была довольно плотно уставлена плавучими средствами, — от катеров на подводных крыльях до грубо сработанных плотов и отдельных бревен. Рыбу в озере уже всю выловили — берег был покрыт тонким слоем мелкой чешуи. Энтузиасты громко переговаривались, ссорились порой из-за удобного места, падали в воду и пели хоровые песни.

Береговые наблюдатели обладали в массе более совершенной аппаратурой. Бинокли, старинные медные подзорные трубы и почему-то несколько теодолитов. Суровые молодцы, постукивая молотами, монтировали громадную клетку из железной арматуры.

— Чепуха какая-то, — сказал Ким. — Я пойду баню поищу, там сейчас, наверное, совсем пусто.

В этот момент издалека, от того берега, раздался неясный, но громкий вопль. Вопль прокатился по всему озеру, приобретая по мере движения вопросительные интонации. Затрепетали подзорные трубы, и со словами “оно”, “оно!” все помчались к берегу.

Но тревога оказалась ложной. Тут же выяснилось — крикнули с дежурного вертолета, — у одного из катеров подломилось подводное крыло. Ким ушел искать баню, а мы с Русланом остались на берегу. Еще раза два поднималась тревога, но оба раза она оказывалась ложной. Начало темнеть, и сильно похолодало. Загорелись костры.

— Пошли, что ли? — сказала я Руслану.

Руслан, в котором здоровый скепсис одолел, наконец, любознательность, согласился со мной. Так мы покинули таинственное озеро.

А утром я вышла снова на берег озера, просто погулять. Берег оказался неожиданно пустынным. “Клондайк” спал. Он поздно ложился и поздно вставал. Только вертолеты гудели на посадочной площадке да Седов зычно ругался с пилотами.

Чем дальше я шла по берегу, тем меньше встречалось кострищ и банок из-под сгущенного молока. Наконец я вышла к сопкам дальнего берега. Здесь природа сохранилась почти в полной чистоте, если не считать отдельных обгорелых дровин да чьих-то очков, прибитых волнами.

Поселок казался издалека мирным и тихим; и если бы не несколько ранних дымков, можно было подумать, что весь вчерашний день приснился.

Солнце принялось вылезать понемножку из-за сопки, и туман над озером заволновался, расползаясь по берегам.

Я вынула из кармана краюху хлеба и откусила кусок. Стоя есть было неудобно. Поэтому я подошла к самому берегу и села на камень, выдающийся далеко в воду.

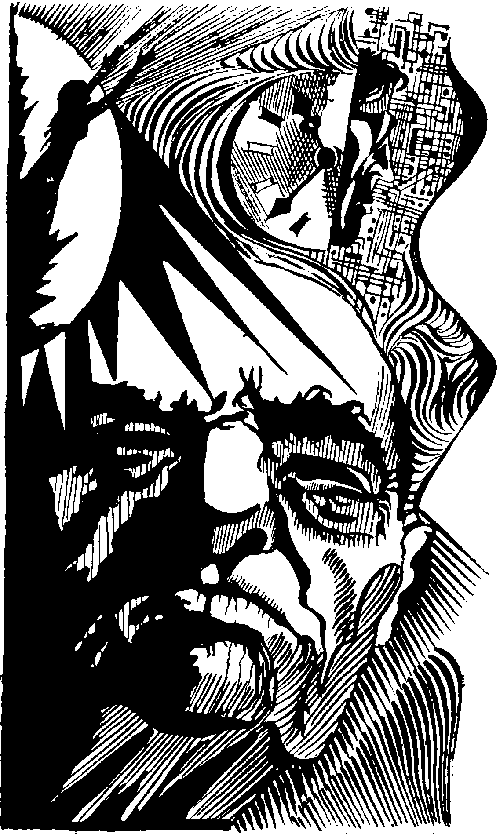

Вода передо мной заволновалась, расступилась, и из нее показалась длинная черная шея с маленькой головой и большими печальными глазами. Шея была настолько худа, что позвонки далеко выпирали, натягивая кожу.

“Ага, это и есть чудовище, — подумала я и не стала двигаться, чтобы его не спугнуть. — То-то я всех удивлю!”

Чудовище выползло на мелководье, с трудом помогая себе худым хвостом, и робко покачало головой перед моим носом. Я смерила его на глазок — получилось метров семь — восемь. Не очень крупное чудовище.

Чудовище, наконец, решилось, наклонило голову к моей руке, взяло острыми частыми зубами с ладони кусок хлеба и, тяжело вздохнув, проглотило его. Краюха медленно продвигалась по шее, и я видела ее движение, пока она не исчезла в желудке. Чудовище закрыло глаза от наслаждения. Потом понюхало мою руку и обнаружило, что хлеб кончился.

Издалека от поселка донесся голос громкоговорителя: “Начинаем утреннюю зарядку”. Услышав последовавшие за этим бодрые музыкальные фразы, чудовище сделало попытку выбраться на берег и уйти в тайгу. Но ласты не держали объемистое тело, легонько трещали ребра, и складки кожи задевали о плавник. Крупная слеза выкатилась из правого глаза ящера. Чудовище брезгливо оттолкнуло подплывшую телефонную трубку с обрывком провода и тихо ушло обратно под воду. Тут я поняла, что никому ничего рассказывать не буду.

Когда я вернулась в поселок, энтузиасты уже встали и бурно обсуждали планы на сегодняшний день.

Я вошла к нам в избу и сказала неожиданно для себя:

— Хоть бы дождь пошел, да посильнее.

— Ты с ума сошла, Кирка, — сказал Ким, который зашивал дыру в рюкзаке. — Испортит нам весь отдых.

— Может, их разгонит, — сказал председатель. Он посмотрел на меня внимательно. — Гуляла?

— Да.

— На тот берег?

— Угу.

— Кир, — сказал Руслан. — Седов просил тебя подойти к нему на посадочную площадку. Дело есть.

— Иду, — ответила я, хотя идти не хотелось. Председатель догнал меня во дворе.

— Погоди, Кира, как тебя по батюшке?

Я остановилась. Председатель понизил голос.

— Видала? — спросил он.

— А вы как догадались?

— Да мы его там по утрам подкармливаем. Чтобы не подох. Жалко все-таки. — Потом помолчал немного и добавил: — А дождь сегодня должен пойти. И как следует. Я областное радио слушал. Очень метеорологи обещали. Вся надежда на них.

Род Серлинг

МОЖНО ДОЙТИ ПЕШКОМ

Звали его Мартин Слоун, и было ему от роду тридцать шесть лет. Он смотрел на свое отражение в зеркале шкафа, снова испытывая извечное недоумение, что вот этот высокий симпатичный человек, глядящий из зеркала, и есть он сам, и вслед за этой мыслью тотчас явилась другая — ведь его образ в стекле к нему самому не имеет ровно никакого отношения. Хотя, спору нет, из зеркала смотрел он, Мартин Слоун, высокий, ростом в шесть футов и два дюйма, с худощавым загорелым лицом, с прямым носом и квадратной челюстью; лишь несколько ниточек седины протянуто на висках, глаза поставлены не слишком широко и не слишком близко — словом, хорошее лицо. Он перевел взгляд ниже, продолжая читать в стекле инвентарный список личности. Костюм от братьев Брукс, сидящий на нем с небрежным совершенством, рубашка от Хэтэуэя и шелковый галстук, тонкие золотые часы — и все это так подобрано, во всем чувствуется такой вкус.

Он продолжал рассматривать себя и все удивлялся, как все-таки, оказывается, внешний лоск может скрыть своим камуфляжем истинную сущность человека. Ибо то, что он наблюдал сейчас в зеркале, было именно камуфляжем. Черт возьми, ну да, он, Мартин Слоун, крупная шишка в рекламном агентстве — у него сказочная холостяцкая квартира на Парк-авеню с окнами на Шестьдесят третью улицу, он водит красный “мерседес-бенц”, у него живой ум, ум чрезвычайно творческого склада — словом, этакий, знаете, пробивной молодой человек с перспективой. Он может читать меню по-французски, быть запанибрата с Джеки Глизоном, и ему известно ощущение той непередаваемой теплоты от сознания значительности своей личности, которое испытываешь, если метрдотель у Сарди, или в “Колонии”, или в заведении Дэнни назовет тебя по имени и улыбнется тихой, уважительной, особенной улыбкой, когда ты входишь в зал.

Но оборотной стороной всего этого, проклятием жизни Мартина Слоуна была начинающаяся язва, которая и в эту минуту начала исподволь, потихоньку терзать своими острыми когтями его внутренности. Паника и так охватывала его по десятку раз на дню — конвульсивное, захватывающее дух, леденящее ощущение сомнения и нерешительности; чувство, что ты не сразу находишь нужный ответ, что ты ошибаешься; усилие, которое нужно сделать, чтобы голос звучал твердо, а решения и выводы непреложно, тогда как глубоко внутри, где-то в самом кишечнике, и с каждым днем все ясней и ясней он ощущал, как блекнут все его ловкие выдумки, когда он отдает их на всеобщий суд, когда говорит с президентом агентства, с клиентами или со своими коллегами.

И эта язва! Эта проклятая язва! Он почувствовал, как она снова запускает в него свои зубы, и весь напрягся, как человек, ступающий под холодный душ. Она насквозь прожигала желудок. Когда боль отпустила, он закурил сигарету и почувствовал, что спина у него взмокла: горячая июньская испарина превратила рубашку от Хэтэуэя в липкую, щекочущую тряпку, и даже ладони стали такими же мокрыми, как и все тело.

Мартин Слоун подошел к окну взглянуть на Нью-Йорк. На Парк-авеню уже зажгли фонари, и ему вспомнились фонари его родного городка. В последнее время он часто думал о том месте, где родился и провел детство. Вот уже несколько месяцев, возвращаясь с работы домой, он садился в своей затянутой сумерками гостиной и в задумчивом одиночестве пил виски. Он вспоминал время, когда был еще мальчишкой, и место, где все это начиналось, — всю хронологию тридцатишестилетнего мужчины, который теперь умел держать жизнь мертвой хваткой, но которому, по крайней мере, три раза в неделю хотелось заплакать.