Эдуард Вильде

Мои первые «полосатые»

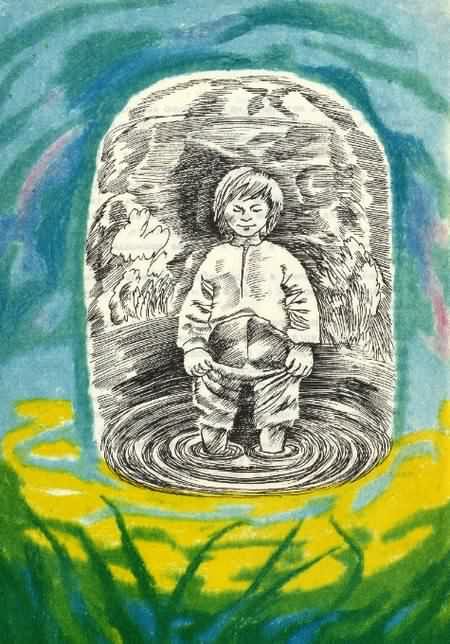

Мне было семь лет, когда на мою долю выпала большая честь. Барон и баронесса после долгих обсуждений и внутренней борьбы решились избрать в товарищи по играм своему единственному сыночку — из всех мальчишек мызы — именно меня, Ээди, сына кладовщика! Надо ли говорить, как это возвысило меня в собственных глазах! Горничная позвала мою мать «наверх» — так у нас назывался господский дом, а когда мама вернулась «вниз» — как называли флигель для прислуги, — она нашла меня за домом в луже и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Пойдем, мальчик, я вымою тебя. Ты будешь играть с молодым барином — с молодым барином, слышишь?

Если толком разобраться, я ничего не имел против божьей водицы, когда она омывала нижнюю часть моего тела и даже доходила до самых подмышек. Но мытье лица и шеи, шеи особенно, да еще с мылом, которое всякий раз лезло в глаза, — было для меня хуже смерти, я противился этому всем своим существом. Между мною и матерью — как и каждое утро — завязалась отчаянная борьба, кончившаяся, увы, победой сильнейшего, и сильнейшим оказался отнюдь не я. Вскоре меня, в мыльной пене до ушей, пригнули к самому тазу, и мать принялась усердно скрести и тереть мою голову, будто жбан из-под молока или кувшин для сливок. Мои громогласные протесты остались без внимания, напротив, мне же еще достался один-другой шлепок в подобающее место, так что лишь пыль взметнулась…

Затем последовало торжественное причесывание щеткой, которую смастерил отец; а поскольку волосы, как всегда, свалялись, — мои стоны и крики обратились в сплошной рев. Несколько утешило меня то, что мать под конец обрядила меня в мою лучшую праздничную одежду.

Тем временем появился отец, и из разговора родителей я, наконец, уразумел, почему именно меня, Ээди, сына кладовщика, после долгих обсуждений и внутренней борьбы, барон и баронесса выбрали в товарищи по играм своему единственному сынку, отдав мне предпочтение перед всеми другими ребятишками.

Оказывается, я понравился барыне прежде всего своей опрятностью. В то время как дети садовника, кучера и скотника бегали замарашками — управляющий детей не имел — у меня рожица и лапки будто бы всегда были чистые. (Знала бы баронесса, как я страшился мытья! Оттого ведь я и старался поменьше пачкать лицо и руки.) К тому же нос у меня не как у других детей, а… ну, как бы выразиться по-книжному — мать у меня, к сожалению, говорила попросту, на языке вирумааских мужиков… одним словом, под носом у меня не было такого, что дало бы повод сравнивать его с сальной свечкой. (Баронесса, видно, никогда не разглядывала моих рукавов!) И в довершенье — я, мол, не так глуп, как другие дети, я, дескать, играю большей частью один, а это вроде обнаруживает — как она выразилась? — обнаруживает во мне господский… благородный или черт его ведает какой дух; я о нем понятия не имел и лишь догадывался, что госпожа баронесса в этом вопросе глубоко заблуждается, что вскоре и подтвердилось на деле.

Отец, конечно, точно так же, как и мать, был сильно польщен предположением о «благородном духе» своего сына, и оба они наперебой стали поучать меня, как следует обращаться с молодым барином. В мою голову старались запихать целый катехизис приличий. Но по правде говоря — в одно ухо все это мне влетало, а из другого вылетало. Из всего сказанного я запомнил лишь, что, явившись к барчуку, обязан снять шапку, что не смею кликать его просто Вилли, но должен звать его «молодой барин», и что обязан исполнять все приказания барчука, сам же приказывать не смею. Я не смею ни ссориться с ним, ни бить, ни толкать его. И вообще всех запретов накопилось так много, что я уж и не знал, что, собственно, мне делать разрешается.

— А если он ударит меня или толкнет? — спросил я у матери.

— А ты стерпи, — ответила она. — Ведь он барин.

Я так и выкатил глаза, и мать поспешила прибавить:

— Господские дети не дерутся и не толкаются, господские дети паиньки. Будь и ты паинька, тогда барыня подарит тебе что-нибудь красивое.

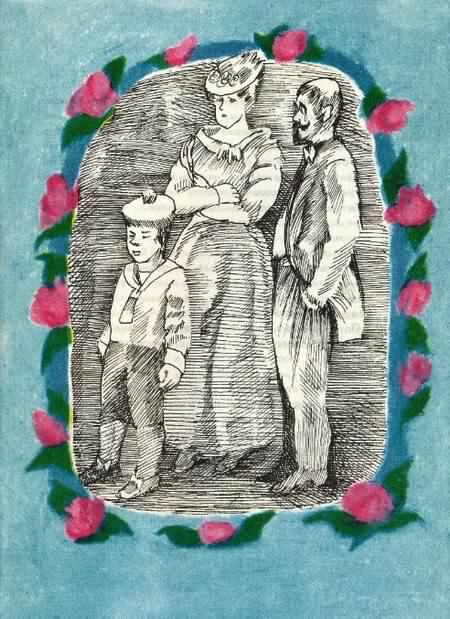

Потом мама взяла меня за руку и повела к ступенькам господского дома и там, в присутствии барона и баронессы, поставила «лицом к лицу» с маленьким барином.

Это был хорошенький смуглый мальчик, примерно моих лет, только повыше и потоньше. Впившись глазами друг в друга, мы стали разглядывать, исследовать, изучать один другого. До сих пор я видел его только издали; теперь же он стоял совсем рядом, так что его теплое дыхание касалось моей щеки. И сейчас еще я хорошо помню, какие мысли проносились тогда в моей головенке.

Мне не так понравился сам мальчик, как его одежда. Я взглянул на него, а потом на себя и почувствовал что-то вроде стыда. Я начал снизу: его ноги и мои! У него сверкающие на солнце туфли с блестящими серебряными пряжками, у меня же смазанные дегтем и свиным салом русские сапожки, голенища которых уныло спадали гармошкой. На нем нарядная синяя матроска с золотыми якорями и белоснежным воротником вокруг шеи; на мне же домотканые кубовые полушерстяные штаны и розовая ситцевая рубаха без воротничка и якорей. У него на голове новехонькая бескозырка с двумя шелковыми лентами, с золотыми буквами спереди, а у меня купленный в Раквере, в лавке Кондивалу, двадцатикопеечный картуз; из помятого козырька сыпались кусочки картона, а первоначальный цвет его я сам уже забыл.

Это привело меня к еще более печальным раздумьям о самом себе, особенно после того как мой взгляд упал на целую кучу игрушек, заполнявших площадку перед лестницей. Какие они были красивые, желтые, блестящие, все эти тележки, тачки, лопатки, топоры, пилы, молотки! Там стояла даже игрушечная лошадь на качающейся подставке — с настоящей шкурой, гривой и хвостом, с красным седлом — прямо садись и поезжай! Я вспомнил о своих игрушках, и жалость к себе снова заполнила мое сердце. Моим достоянием были всего лишь самодельная некрашеная лопатка, маленькая тележка — одни колеса, да и те без спиц, — которую смастерил мальчишка садовника, сломанная ивовая свистулька, подаренная мне пастушонком Юри, и, наконец, самодельная же трубка-насос из стебля дудника…

— Поздоровайся же, наконец, Ээди, с молодым барином и шаркни ножкой! — вдруг пробудил меня от размышлений резкий голос баронессы.

Но я не знал, что значит «шаркать», и предпочел этого не делать, а по простоте душевной протянул руку. Я забыл снять картуз, и, так как не понял слов матери, шептавшей мне что-то, — она, к стыду моему, сама сняла с меня шапку, которую снова надела лишь после милостивого разрешения баронессы. А маленького барина вовсе не заставляли шаркать ножкой, снимать шапочку и вполне успокоились на том, что он нехотя сунул мне свою маленькую белую ручку.

Я привык без стеснения выражать свои чувства и шепнул матери:

— Гляди, какие у маленького барина красивые игрушки и одежда! — При этом я с ударением произнес «маленький барин», и мать хорошо поняла мой упрек.

— Ну да, — тоже шепотом ответила мать, — ведь это господское дитя.

— А почему мы не господа?

— Глупый мальчик! Потому что мы слуги.

Этот ответ ничего не разъяснил мне, и я хотел было продолжить свои расспросы, но мать приложила руку к моим губам, вытерла уголком передника мой нос и велела играть с барчуком. Затем мы получили от баронессы точные указания, где нам играть и как далеко мы можем отходить от господского дома. К нашему величайшему огорчению, нам было строго-настрого запрещено приближаться к пруду за мызой.