— Благородные идеи, высокие идеалы — в них ты решил не верить? -

— Нет.

— Ладно. Скажи, ты при этом поклянёшься, что чувствуешь себя хорошо? -

— А кто чувствует себя хорошо? — Не знаю… я живу земными целями, я достиг чего хотел, захочу — буду иметь больше. Что ещё? -

— А то, что большая, именно большая и главная половина мира осталась для тебя «терра инкогнита», — тебя это даже не тревожит? -

— Что такое «терра инкогнита»? -

— Неведомая земля.

— А! Нет. В гробу, в белых тапочках.

— Даже во сне? -

— Во сне… Мало ли что во сне может приплестись…

— А знаешь, кто из нас демагог? — Ты.

— Что-что? -

— Именно потому, что ты чувствуешь себя препаршиво, что ты подспудно понимаешь: жизнь твоя идёт ужас на что! Так вот именно потому ты хочешь передо мной похвастаться, тебе нужно же, чтоб кто-нибудь восторгался твоим домом и тем, что на столе «Наполеон», чтоб затих червяк сомнения и ужаса, который точит тебя! И если ты скажешь, что он тебя не точит, ты будешь лжец.

— М-да… Лихо ты рассудил. Просто так, без пол-литры и не разберёшься. Позволь мне всё-таки остаться при своём? -

Павел пожал плечами.

— Я могу и не говорить вообще, если ты хочешь.

— Ага. Нет, давай говорить, только… про что-нибудь другое.

— Что же у тебя телевизора не вижу? — — спросил Павел, помолчав.

— Он в той комнате.

— Какой марки? -

— «Рубин». Отличный телевизор.

— Хорошо берёт? -

— Ну! Как зверь! Двенадцатый канал у нас во всём посёлке только три телевизора берут: у директора, у начальника милиции и у меня… Ох, кстати напомнил! Сейчас начнётся развлекательная, давай перейдём и бутылочку прихватим с собой…

— Я пойду, — сказал Павел.

— Вот так… Побудь!

— Нет, завтра будет первая плавка, после нее митинг, потом написать все надо — хочу лечь раньше и выспаться.

— С ума все посходили с этими плавками… Ну что ж, прощай.

Рябинин проводил его до ворот. Чуть постояли.

— А если, — сказал Павел, — всё это погибнет? -

— То есть? -

— Этот участок земли, дом? -

— Не говори, больше всего войны боюсь…

— Не обязательно войны. Может провалиться. Ты приходишь с работы и видишь — яма. Есть такие карстовые пещеры под землёй, вдруг обваливаются, и всё, что над ними, проваливается в землю.

— Шути, шути. Сдурел? -

— Сдурел, — сказал Павел. — От твоей музыки голова у меня, как котёл…

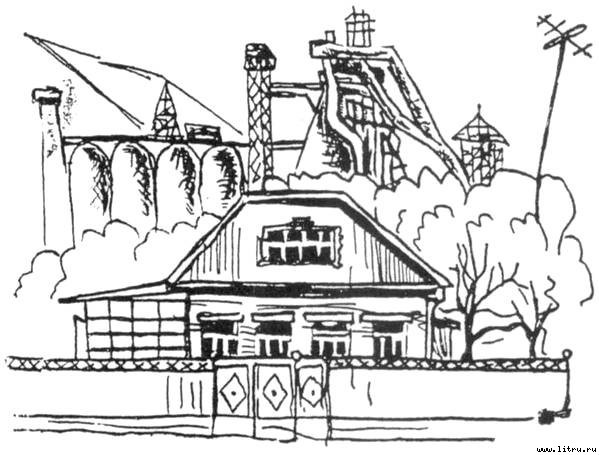

Действительно, он всю дорогу до гостиницы время от времени встряхивал головой: в ушах трещали барабаны, выли трубы, а грудь стереофонически вздымалась. В номере это наваждение прошло. Павел сварил себе кофе, пересмотрел записную книжку и на чистой странице попытался по памяти изобразить «ставку» Рябинина, какой она ему запомнилась, на фоне домны, довольно показательно; сие творение изобразительного искусства вышло так:

Глава 15

Ещё по дороге на завод Павел чувствовал в себе некоторую приподнятость, праздничность и, оглядываясь вокруг, думал: «Вот через несколько часов произойдёт событие, а прохожие идут себе, и грузовики едут, и продавщица лимонов мёрзнет на углу; самая большая в мире домна даёт металл; но какое им дело? — „Пуск промышленного объекта происходит в стране каждые восемь часов…“

На заводе он выяснил, что выпуск чугуна после обеда, митинг точно в шестнадцать часов. В управлении всё было, как всегда; единственным косвенным намёком на событие была бумажка, пришпиленная к доске с приказами и выговорами: «Тов. изобретатели! Заседание, назначенное на 16 час. 31/I, переносится на 16 час. 1/II». Причина переноса могла быть, впрочем, и другая.

Женя Павлова воевала с покоробившейся дверью библиотеки, запирая её. Ключ щёлкнул как раз, когда Павел подошёл.

— Выходной. Библиотека закрыта, — сказала Женя.

— Наконец-то. Я думал уже, что у тебя нет выходных.

— Внизу привезли билеты в театр на «Хочу быть честным», говорят, что-то необычное, весь город бегает, хочешь пойти? — В кассе билета не достанешь.

— Сегодня? -

— Да, в семь тридцать. Успеешь. После, если захочешь, поедем ко мне.

— Где встретимся? -

— Зайдёшь за мной, идём, я покажу дом.

Внизу она сбегала, взяла два билета в партер, пятнадцатый ряд, к сожалению, ближе уже не было.

— Но театр, в смысле зал, хороший, — сказала она, — видно отовсюду.

Она жила на стареющей главной улице, в одном из тех самых двухэтажных домов периода строительной роскоши. Поднялись на второй этаж, Женя открыла своим ключом массивную, обвешанную почтовыми ящиками дверь, но едва вошли в длинный коридор, как повсюду скрипнули двери, выглядывало любопытное женское лицо или только один глаз, внимательно рассматривали Павла, и так они с Женей прошли до последней двери, как сквозь строй.

— Хоть проруби окно и сделай лестницу снаружи, — сказал Павел.

— Ладно…— равнодушно сказала Женя, впуская его в комнату. — У каждого своё развлечение. Пока мужья на работе они целыми днями готовят, стирают, ждут, скучают…

В комнате был беспорядок, валялись книги, на спинках стульев развешана одежда. На столе сковорода с остатками жира, мутные после выпитого молока стаканы, корки, спички и грязное кухонное полотенце. Было полутемно: единственное окно пропускало мало света, потому что с улицы в него лезли густые ветки, согнувшиеся под снегом.

Зато в углу, ближнем к окну, имелась очень приятная, широкая тахта, с лампочкой у изголовья, и на уровне протянутой руки над нею висели полки, заваленные книгами, а на тумбочке рядом «Спидола» с блестящей, торчащей в потолок антенной. Стены были продуманно украшены репродукциями с Тициана, Джорджоне, «Сикстинской мадонны» и тут же рядом — Шагал, Дали, Пикассо… Широкий диапазон.

— Есть хочешь? — — Женя поспешно сложила грязную посуду на столе, собралась нести на кухню.

— Я позавтракал в городе.

— Могу быстро приготовить. Подумай.

— Нет, не хочу, благодарю.

— Не садись только в кресло! Оно рассыпается.

Она отнесла посуду, принесла веник и стала торопливо заниматься уборкой, ставя предметы по местам, рассовывая одежду в шкаф. Павел потрогал кресло, оно шаталось, как на шарнирах. Дерево усохло, расклеившиеся шипы выскакивали из гнёзд.

— Не найдется ли у тебя молоток и штук семь гвоздей? — — спросил Павел.

Женя очень удивилась, но потом сбегала к соседям, принесла ужасный, огромный, слетающий с рукоятки молоток и горсть ржавых, слишком крупных гвоздей. Павел стучал долго, потихоньку: боялся, как бы гвоздями дерево не расколоть, но счастливо обошлось. Он поставил кресло на место, сел в него и попрыгал.

— Это так просто? — — удивилась Женя. — Два года в него никто не садился… Плохо быть неумелой женщиной.

— Ладно, скажу тебе по секрету, — сказал Павел не без корыстного умысла, — что три месяца уже у меня две пуговицы пальто прикручены канцелярскими скрепками.

— Да? — Ну давай сюда пальто, — сказала она, смеясь.

— А ты что, на домну не собираешься? -

— Да ну, у меня важнее дела, кучу перешить и погладить.

— Ну, ладно, приду сюда.

— Приходи сразу же после митинга.

— А что если он задержится? — — спросил он. — Я потому говорю — насмотрелся столько задержек, что…

— Тогда, — сказала она, — посидишь, сколько можно, и уйдёшь. Я буду ждать тебя до семи.

— И потом? -

— И уеду одна, — сказала она, смеясь, — и продам твой билет красивому молодому матросу.

— Тут разве матросы есть? -

— Ну, стройному младшему лейтенанту.

— Не надо младшему лейтенанту.

— Какие могут быть разговоры! — шутливо-возмущённо закричала она. — Тебя приглашает женщина, она говорит: домна или я! Сиди здесь смирно, ничего не трогай, я кофе сварю, специально для тебя банку купила…

— Сама разве не пьёшь? -

— Пила, много. Потом сказала себе: хватит, отвыкни! И отвыкла…