Какой-нибудь сбор бумажной макулатуры — Славка первый тут как тут, как главный организатор и приёмщик. Сажают деревья — Слава мечется, весь мокрый, размахивает руками, указывает, где и какие ямы копать.

Впрочем, надо отдать справедливость, один своеобразный талант у него был: выпускать стенгазету. Он обожал её выпускать и в этом смысле был находкой для класса, потому что обычно никто не хотел писать заметки. Славка и не просил: он писал сам. И рисовал стенгазету запоем. Именно рисовал, Потому что главной её частью всегда был заголовок на пол-листа. Стенгазета выходила пунктуально ко всем праздникам, это нравилось директору, ставилось классу в заслугу.

Так вышло, что имя Славы Селезнёва стало неизменно упоминаться на общих собраниях — пусть не как отличника, но зато как лучшего школьного активиста.

МИША РЯБИНИН, четвёртый велосипедист, парень, приятный во всех отношениях. На таких людях, как на китах, пожалуй, земля держится.

Умница, рассудительный, не вспыльчивый, он был прочным отличником. И не потому, что, как некоторые, пыхтел ночами до седьмого пота, а потому, что имел добрую голову на плечах.

Когда в «гнезде» особенно закручивались споры, рождалась истеричная перебранка и пахло дракой, Миша Рябинин неизменно выступал на сцену и сразу всех мирил. Как истый реалист, он говорил: «Братцы-кролики, жизнь сложна, и не нам с ходу распутать все узлы. Терпение — и распутаем. А тем временем нужно принимать жизнь, какая она есть. Уясним себе, какой это трудный орешек!»

И был он феноменальный математик. Встречаются люди с такими способностями. Если кому-нибудь лень было умножать в столбик, скажем, 319 на 29, он спрашивал Рябинина, и тот, бровью не поведя, моментально отвечал: «Девять тысяч двести пятьдесят один». Старенький учитель математики Кирилл Прокофьич, качая головой, поговаривал: «Ты, Рябинин, если не свихнёшься, далеко пойдёшь. Глядите на него, это будущий Гаусс! Лобачевский! Не скалься! Учись!»

Мишка вправду скалился. Не весьма ценил свой дар, не задавался, и это было очень в нём симпатично. Сколько раз глухими зимними ночами, озверев от синусов и тангенсов, Павел завидовал Мишке Рябинину! Сам Павел был в математике чурбан чурбаном, таблицу умножения — и ту без запинки не выучил.

Смешно теперь вспомнить, а тогда было не до смеха. Сколько сил отняла математика, но обиднее всего, что после школы вся начисто забылась. Сам Павел ни за что не решил бы самую пустячную алгебраическую задачку, а ведь было время — решал, сидел до утра, в глазах зеленело, а решал, потому что лез в отличники. Он был старательный до одержимости, и он стал отличником, однако не показывая виду, чего это ему стоило. Зайдёт речь, спросит кто, он так небрежно: «Да пятак схватил, сам не знаю за что». И всё она, любовь распроклятая. Он любил девочку, которая принципиально считала, что настоящий человек — он учится элегантно и легко, получая пятёрки, как нечто само собой разумеющееся…

ЖЕНЯ ПАВЛОВА — звали эту девочку. Была она подлинным украшением команды велосипедистов. Отчаянная девчонка — живая, как ртуть, умница, весёлая, бесстрашная.

Сам Виктор Белоцерковский иногда позорно пасовал перед ней в спорах, она была единственной, чью правоту он соглашался признать, конечно, только если уж очень она его к стенке припрёт неотразимым аргументом.

Женькино присутствие неизменно возбуждало и вдохновляло всех остальных. И когда она мчалась по посёлку впереди всех на своём мужском велосипеде — в лихих истрёпанных брюках, в полосатой блузчонке, напоминающей тельняшку, с развевающимися по ветру патлами, а за ней усердно жали на педали целых пятеро рыцарей, это была картина.

Стоит ли добавлять, что все пятеро, кто по уши, кто по ноздри, кто по гроб жизни, были в неё влюблены, за что её и ненавидела половина девчонок класса.

Кто-то сказал за спиной Павла:

— Споём, что ли, русскую народную кирпичную?…

Два голоса затянули было что-то непонятное, но, не получив поддержки, скисли. А трамвай всё тарахтел, дребезжал, и люди как-то утряслись, каждый нашёл себе естественное положение, Павла перестали впрессовывать в стену, так что он покрутился, как винт, оказался лицом к окну, продышал во льду оконце и посмотрел.

Снежная равнина тянулась до горизонта, по ней шагали опоры высоковольтной линии. Одноколейка порой ныряла в такие сугробы, что они достигали окон, и трамвай шёл, как по тоннелю.

Голоса вокруг гипнотически зудели, равномерное попрыгивание колёс по стыкам убаюкивало, а дырка, которую Павел продышал, моментально покрылась тонкими узорами, похожими на листья ископаемых папоротников.

Павел прикрыл глаза — и снова нахлынуло…

— Вы тёмные, жалкие, беспросветные люди! Ослы! Человек, не понимающий новейших стихов и музыки, не может считаться полноценным человеком, ибо он невежда! Если ты говоришь: «Не понимаю», — то только из-за твоего невежества, необразованности и духовной лени, да, духовной лени!

— Было бы чего понимать! Кривлянье!

— Мальчики, мальчики! Я понимаю, когда в музыке красота, душа, мелодия. Моцарт, Бах, Чайковский — я это понимаю. Но то, что мы сейчас слышали, — это же ужас!

— Правильно! С жиру бесятся. Уродство!

— Когда Бизе написал «Кармен», она провалилась, все говорили: «Уродство!» Когда появился Скрябин, кричали, что это конец музыки. Джаз был воспринят многими как ужасная, уродливая «музыка толстых», по определению Горького.

— Всё равно джаз — у-род-ство!

— Нет, неверно, надо разделять: смотря какой джаз.

— Вон Федька не любит джаз. Федька, что ты всё молчишь? Скажи веское слово: ты любишь джаз?

— Да ну… Пускай. Бывает ничего себе… Я вообще песни люблю.

— Дайте слово Пашке.

— Товарищи! Я согласен с Витькой. Мы все дико некультурны. Я думаю, что для того, чтоб отвергать, надо сперва знать.

— Правильно! Правильно!

— Товарищи, товарищи! Дайте докончить… Черти, кто поджёг покрывало?! Гасите скорее!… Я говорю: а почему обязательно надо противопоставлять? Народные песни прекрасны. Симфония, и симфоджаз, и джаз — у меня один критерий: чтобы это было талантливо!

— Это всеядность, плюгавая бесхребетность, вот что я вам скажу, мальчики. И вообще выше Чайковского нет никого!

— Нет, Пашка прав, а ты, старушка, ослица. И все вы ослы, вы мне надоели. Уши длинные, а не слышите. Я выключаю. Хватит метать бисер.

— Слышь, а как я тебе врежу! Так сказать, по нашему, по-простому. С позиций упомянутого осла!

— Тише, тише! Ну, Бетховен, ну, Шостакович, пущай. А в рыло-то зачем? Поставь, будь друг, Бунчикова, где он тут у тебя? Или Шульженко.

«Это поразительно, — думал Павел, — какие мы уже тогда были разные. Чертовски интересно, кто же куда за эти годы ушёл. Следы можно разыскать, узнать. Наибольшая вероятность встретить Фёдора Иванова, а он, может, знает об остальных…»

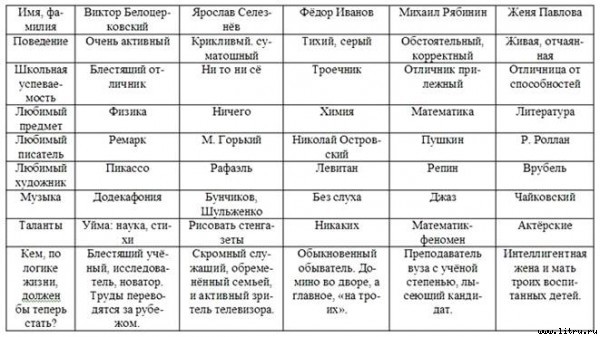

Пошевелив локтями, он ощутил достаточное пространство, чтобы достать из одного кармана записную книжку, а из другого ручку, и принялся суммировать в сжатую схему основные черты участников споров в «гнезде».

К очерку это не имело никакого отношения, но было нужно лично ему самому. Он сделал попытку предсказать: кто кем является теперь?

Кое-как, косо-криво, но разборчиво (а опыт у него был, приходилось постоянно записывать и в кузове грузовика, и на штормующем сейнере, и в кромешной темноте) соорудил следующее подобие ведомости:

Табличка предназначалась только «для себя», для проверки своих способностей разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти.

Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении.