Вначале, выходя из своего укрытия, я все время боялся, что именно в это время придет отец, не найдет меня и уйдет. Не очень-то полагался на белый камень, который отметил знаками, — с того времени, как я сделал на нем надпись, я сделал ее еще на нескольких камнях. Потом придумал еще кое-что. Я взял кусок штукатурки, мягкой, как мел, и нарисовал стрелы, как их рисуют во время игр. Так как штукатурка была не белая и писала хуже, чем мел, можно было подумать, что знаки эти старые и были сделаны детьми, которые когда-то здесь играли. Я нарисовал стрелы, ведущие с улицы до моего дома. Около последней стрелы я положил белый камень, а под него — записку. Нашел обрывок старой желтой бумаги и написал на нем карандашом: «Сокровище рядом. Прояви терпение. Алекс».

Я очень сожалел о том, что уборная и душ в бункере были теперь погребены под землей. Боялся ходить по своим делам в соседние дома. Хотя бы раз в день я был вынужден заходить в соседний дом, но из-за шума боялся спускать воду. Поэтому приходилось оправляться в комнатах, в которых был страшный балаган. Это было сопряжено с опасностью. Но делать было нечего. Маленькие дела я делал просто в раковину. Однажды я проверил, куда стекает вода после того, как я помылся, но на развалинах не обнаружил никаких следов. Вода ушла куда-то вниз. Меня это не волновало.

Обычно я проводил дни, лежа в своей спальне со Снежком и читая книги. Или играл с мышонком. Бывало, время от времени я осторожно открывал вентиляционное окно, брал маленький бинокль и смотрел, что происходит на польской улице и в домах напротив. Мне казалось, что я на необитаемом острове, только вместо моря могу наблюдать за домами и людьми, которые находились вроде бы рядом, но на самом деле были необозримо далеко от меня, совсем в другом мире. Когда я в бункере подобрал бинокль, мне не приходило в голову, что он будет для меня таким же ценным, как книги, и даже более того. Он стал для меня вроде маленького театра.

Не сразу, но через две-три недели, я познакомился со всеми жителями польской улицы, взрослыми и детьми. Знал, кто выходит из дома рано утром, и кто — поздно. Полицейский, к примеру, выходил очень рано, когда работал в дневную смену. Почтальон выходил на рассвете. Продовольственная лавка и овощной магазин тоже открывались спозаранку. Аптека открывалась гораздо позже, а уже за нею — парикмахерская. Парикмахер не спешил открывать свое заведение и не спешил закрывать его. Привратники выходили подметать тротуар в разное время. Были такие, которые делали это спозаранку, и такие, которые не слишком спешили. У них были разные характеры. Некоторые колотили нищих, попрошаек и старьевщиков. Раньше я думал, что привратники бьют старьевщиков, потому что они евреи. Но сейчас это были не евреи. Во всяком случае, они не были похожи на евреев. Конечно, были и евреи, но подделывавшиеся под поляков.

Например, там были три маленькие девочки и мальчик с льняными волосами, но с еврейскими глазами. Я увидел это, конечно же, с помощью бинокля. Они приходили раз в неделю, переходили со двора во двор или стояли на улице и пели разные песни. Много печальных песен. Люди бросали им монеты, завернутые в бумагу, чтобы они не затерялись на мостовой. Был один бородатый старый привратник, который ни разу не дал им зайти. Не напротив, а на углу. Он всегда гонялся за ними, кричал и осыпал проклятиями. Как будто они забирали часть его заработка. Один раз даже заорал им вслед:

— Жиденята!

Дети показали ему язык и убежали.

Была одна женщина, одетая в старый халат и стоптанные домашние туфли, которая каждое утро ходила в магазин и овощную лавку. Волосы у нее были всклокочены, иногда в них торчало пуховое перо из подушки. Это была жена пьяницы. Днем он был приятным человеком. Играл со своими детьми на улице в футбол. Но когда возвращался ночью, иногда даже после комендантского часа, всегда пел или кричал. Но немцы не задерживали его, не знаю почему. Может, он сотрудничал с ними. Ночью из окон его дома слышались крики и ругань. И детский плач. А наутро — я мог поспорить с кем угодно и выиграть — его жена обязательно появлялась с фонарем под глазом или с распухшей губой. Когда как. Счастье, что евреи не пьют. Что бы я делал, если бы мой папа днем был человеком, а ночью превращался в чудовище?

Хозяева продуктовой лавки были жулики и воры. Я не мог расслышать и рассмотреть, что происходило внутри лавки. Но время от времени дети выходили оттуда в слезах. Иногда и взрослые выходили расстроенные и злые, ругаясь про себя и грозя кулаком в сторону лавки. Они думали, что никто их не видит. Но я видел. Хозяин же овощной лавки, напротив, был приятный улыбающийся толстяк. Иногда он даже давал яблоко маленькой девочке, которая большую часть дня сидела на улице, грязная и голодная. Я думаю, что ее мать работала где-то далеко, на тяжелой работе, и ей не с кем было оставить ребенка. Она всегда возвращалась вечером, незадолго до комендантского часа, а уходила рано утром, бледная и худая. Был там и противный мальчишка, который швырял в нас камни, когда мы еще жили в гетто и выглядывали в окно на польскую улицу. Он и теперь любил бросать камни — то в кошек, то в собак, то в маленьких детей. Каждого он обзывал: «Вонючий жид!» У него были и другие ругательства, но это было любимым. Он был самым взрослым мальчишкой в окрестностях и ко всем приставал. Щипал маленькую девочку, когда никого не было рядом, так, что она кричала. Потом делал вид, что он не при чем. Ни один из мальчишек, живущих на этой улице, не дружил с ним, но он всем объяснял, что им нужно делать. И они слушали его и делали все, что он говорил, хотя и неохотно. Но когда его тетка, тоже с криками и проклятиями, отсылала его с поручением, дети на улице играли в более благопристойные игры. Не дрались и не оскорбляли друг друга. И не бросали камни. Я знал, что если мне придется пройти по этой улице, надо будет остерегаться его.

Там была еще одна девочка, которую я очень любил. Она была немного похожа на Марту — девочку, подарившую мне на чердаке заколку в виде бабочки со своей косички, — только немного старше той. Она жила напротив и до наступления темноты сидела около окна, грызя карандаш или ручку, и делала уроки. Я так завидовал ей! Так хотел учиться и ходить в школу! Каждое утро я видел, как дети с портфелями спешили в школу. Маленькие и большие. Большие иногда держали маленьких за руку. Были и такие, которые убегали от своих младших братьев, и тогда те начинали кричать, пока в окне не показывалась мать и не звала их.

Над окном милой девочки жила сумасшедшая. Может, она была не совсем сумасшедшая, но она целыми днями чистила, драила, мыла и гладила. Сначала, по утрам, она проветривала белье. Потом мыла рамы и окна. Потом вытаскивала на двор матрас и одеяла. Видел, как она брала их и вытаскивала из квартиры. Спустя некоторое время я слышал, как она выбивала их во дворе.

Каждый день она мазала пол в квартире воском, а потом натирала его до блеска. Он и до этого блестел. Так она работала до полудня. Потом исчезала. Может, спала. К вечеру она выходила к воротам, и я не верил своим глазам — неужели это та сумасшедшая, которая целыми днями чистила свой дом. Потому что теперь это была настоящая дама, расфуфыренная и накрашенная. Она исчезала и возвращалась под утро. Странно.

Примерно через месяц появились новые жильцы. С большой подводой, нагруженной вещами. Они то и дело показывали пальцем на гетто и о чем-то злобно переговаривались. Может, о том, что в гетто стояли пустые дома, пустовали целые улицы, а они должны были тесниться. Я знал, что настанет день, когда поляки хлынут на нашу улицу. Я боялся об этом думать. Что я тогда буду делать? Но до тех пор, пока немцы продолжали опустошать дома и отправлять вещи в Германию, я был спокоен.

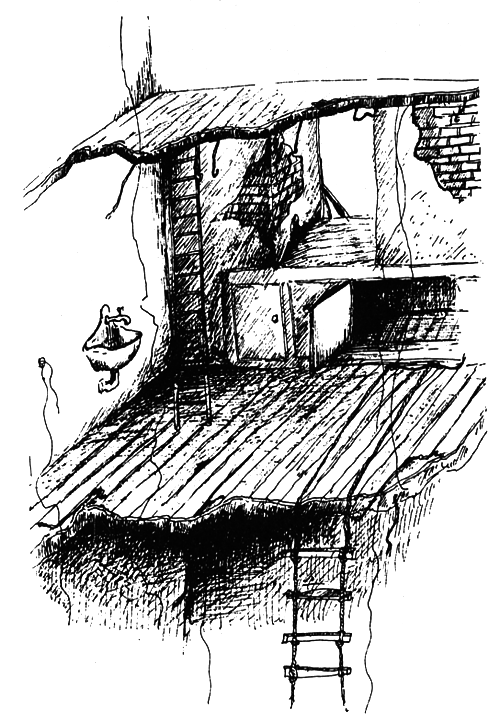

Новые жильцы были семьей, состоящей из трех верзил и старика, одной пожилой женщины и одной молодой. Братья и сестра, думал я. Мать и отец. Это, без сомнения, были преступники. Воры. Ночью они пробирались через стену напротив, я слышал, как они шептались и ставили к стене лестницу. Привратник, живший напротив, знал об этом, но не говорил им ни слова. Может, ему за это платили.