Пуля рванула краешек плеча, обожгла и улетела дальше. Хлопнули подствольники, и гранаты медленно-медленно, както нехотя описали положенную им законами физики дугу и упали за спиной. Из деревьев вдруг рванул сноп огня, дымный след протянулся полого и вдруг крутнулся, уйдя вверх почти надо мной. Ухтышка, у вас и «муха»… была. А у нас есть пулемет, траляля, трампампам… Сука, больно… Йди за мене слуууужить на ту вооойну.

А теперь короткими. Вы мне дали перезарядиться, хер его знает, почему… И я уж не облажаюсь. Так, откуда там у нас «муха» летела?

Пулик задрожал, выпуская тяжелые пули, затолкался в плечо. Я елозил по земле, рыская стволом туда-сюда, стараясь чуть ли не угадать, где были сепары… было больно, неудобно и как-то весело. Куски дурацких мелодий прилетали в голову и тут же покидали…

Звяк! Пуля пришла в край ствола и отскочила вбок. Херррасе, пристрелялись? Опять хлопки подстволов, ну вилочку они уже нарисовали — теперь, вроде, должны попасть… Сколько у меня патронов? А черт его знает.

Блииин, закурить бы сейчас.

Я так и не узнал, что первая очередь моя, длиннющая, срезала аж троих и ранила четвертого сепара, тоже пулеметчика. Тупо повезло. Со второй коробки я сумел каким-то рикошетным чудом попасть еще в одного, и остальные сейчас пытались всеми силами понять, как меня завалить и почему стреляет только один, забыв про все остальное.

На часах была половина восьмого. В ленте оставалось двадцать восемь патронов.

В принципе — всё. Шо успел — то сделал, шо не успел — хер с ним.

Я отвалился от горячего ПКМ-а и зачем-то глянул вниз. Ох нихера ж с меня натекло… Сейчас они чутка отойдут и все сделают правильно. Чего АГС молчит? Невже я его поломал? Хотя… А мне-то какая разница?

Две… нет, три пули прошелестели рядышком. Если пулю слышишь — это не твоя, где-то читал об этом, да? Сейчас и моя будет. Или не будет? Ччччерт, а жить-то хочется.

Посадка стреляла. Реденько, жиденько, но в падающих сумерках вспышки были хорошо видны. Слушай, Рагнарчик, ну шо ты лежишь? В ленте еще патроны есть? Есть. Ну, так давай.

Зашипел от боли. Все начинало опять болеть. Дышать было больно, думать было больно, бояться тоже было больно. Я опять потянулся к пулемету, только пальцы дрожат, чччерт. Сейчас, сейчас… Направил тяжелую, неподъемную тушу «покемона» куда-то, примерно в сторону сепаров и нажал на спуск.

Пуля скользнула рыбкой, шею обожгло, и в глазах стало темно-темно. Ни хера не вижу. Льется, кажись… Льеееется… прямо на форму.

И болеть все перестало. Теперь можно и покурить, только руки долбаные не поднимаются, да и пачка валяется где-то подо мной. Тело было тяжелым, чужим и неуклюжим. Ну чисто, как аватар, ха-ха…

Я с трудом подобрал телефон. Плывет все, глаза не фокусируются. Так… Мама, папа, Ленка… Хуавэй выпал, я навалился грудью и стал пальцем тыкать в экран. Рукав совсем мокрый. Та быстрее бы уже, что тянешь, ты, долбаная война, а?

И телефон зазавонил сам. «Лена» высветилось на синей заставке. И Ленка моя, в обнимку с Ируськой, еще осень была, мы в парке были, в Александрии, я этим же телефоном фоткал.

Посреди незасеянного грязного поля, под очень слабым человеком, лежал телефон и требовательно пищал.

— Пока, — сказал я фотке на дрожащем экране. Крупная капля сорвалась с воротника и капнула рядом. — Всё, береги малую. Пока, сонечко.

— … Иииии привет! — толкнув мою ногу, рядом свалился запыхавшийся Воркута и тут же залыбился: — Че лежим, кого ждем?

— Бляааа… — Я разлепил губы и посмотрел на худого пацана. — Сцуко, я мечтал перед пиздецом, шоб доця привиделась, а привиделся ты… Ну шо за херня…

— Не ссы, ваенный, лучше смотри фокус, — буркнул Воркута и отвернулся к рации: — Знайшов. Хуйовий, но живий.

— Прийняв, — донеслось из моторолы. — Ща пєхота в’єбе, будєш корєктіровать.

И после этого я закрыл глаза.

Телефон звонил, и мне пришлось заткнуть Сайгона и взять трубку. На экране была фотка барышни с ребенком, в красных и желтых листьях. Что я ей скажу? Сейчас — что? Как объяснить?

Саня повернул между бетонными блоками, замигал фарами, и пацаны в зеленой форме отпрыгнули с пути микроавтобуса. Внутри немилосердно швыряло, я цеплялась руками за полки, Сайгон, вообще, чуть ли не уперся ногами. А тело на носилках между нами лежало, казалось, как влитое, недвижимое, тяжелое.

Сайгон говорил с начала поездки, не переставая. Про посадку, про какую-то Воркуту, про этого мальчика-пулеметчика, про то, что первый раз пошел, про то, как минометчики стреляли без приказа, как они бежали по полю, как какой-то Витя валил из эрпэгэ чуть ли не очередями, как тащили его, тяжелого и уже желтого…

Я смотрела на телефон.

— Дай сюда, — сказал Сайгон и требовательно протянул руку. Ладонь была грязной — земля, кровь, какие-то травинки… — Я поговорю.

— На, — я с удовольствием отдала ему телефон и снова нагнулась на мальчиком. Эххх…

— Пу-ле-мет, — мальчик вдруг открыл глаза и выдохнул это слово. Булькнуло где-то внутри.

— Все хорошо. Держись. Держись, родной, все хорошо. — Я потянулась к нему, стремясь поймать убегающий, теряющийся взгляд, и говорила, говорила, посматривая на пластиковую банку с физухой и повязку на его шее.

— Ле-нка, — опять выдохнул мальчик.

— Все хорошо, сейчас с ней разговаривают, ты не рвись, все нормально, все закончилось…

— Ле-нка. По-ка.

По темной улице Волновахи, с вытьем повернув возле автовокзала, мчался старый микроавтобус в иностранной раскраске, за которым не отставал не менее старый эл-двести. Город был пуст, грузен и безлик, фары выхватывали куски-картинки из окружающего мира, шипела резина, успокаивающе бубнил в трубку Сайгон, я сжимала не хотящую остывать руку и считала пульс. Пульс выравнивался. Хер тебе, сучья война. Довезем, никуда он денется. Сколько пацанов погибло… Но — не сегодня, блядь, ты поняла?

Не сегодня.

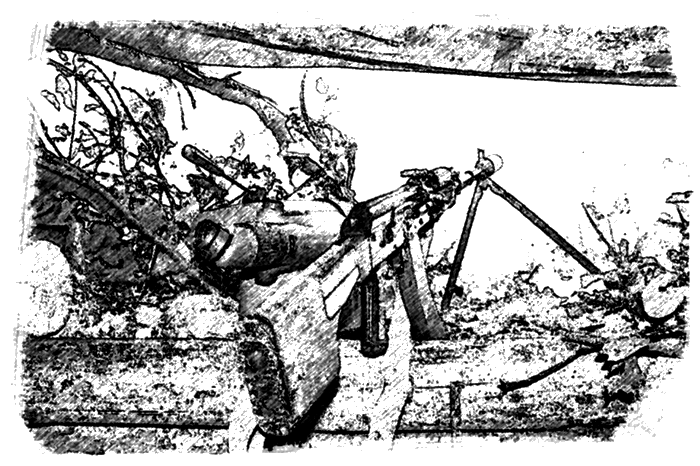

На ровном полу волонтерской скорой расплывалась лужица, и покачивался грязный, заляпанный водой этой войны ПКМ.

На часах было ровно восемь. Патронов в пулемете больше не было.

Спарта

… и руки вспотели. Перчатки надо было брать, идиот. Надо-надо, хоть и жарко до черта. А ведь вечер. Уууу… раз-дватри-семь. Три по сорок пять, четыре по тридцать. Это будет… будет… чччерт, не могу сообразить. Вытереть левую ладонь о штанину. Перехватить руль и вытереть правую. И очки бы протереть, да ладно. Что-то же вижу.

Мы припхались в штаб батальона в неурочное время. Не вторник, не нарада, срочных дел нет. Жаркое лето шестнадцатого вступало в свои несносные права в Старогнатовке, непривычная зелень резала глаза, бегали по холмам какие-то овцы, ветер был знойным и пыльным, и все село лениво жарилось под ярким синим донбасским небом. Бурчал двигателем праворульный форд-рейнджер, недавно пригнанный Народным Тылом взамен разбитого бусика, я крутил руль, курил, само собой, а слева, на пассажирском месте, сидел командир и лениво выглядывал фазана.

В армии можно было курить в машине. Не знаю, почему мне это так нравилось — дома я в машине, само собой, не курил, почти никогда этого не хотел, даже в этих идиотских киевских пробках, когда ты делаешь радио погромче, включаешь кондиционер похолоднее, откидываешься на спинку и лениво подпеваешь какому-то очередному трехдневному хиту. Где-то впереди тебя кто-то закипел/заглох, полгорода стало, и ты стоишь и пытаешься понять, почему не поехал на метро. В армии было по-другому. В Старогнатовке, например, пробок не было. Вот вообще. Метро, правда, тоже.