Она долго думала о неизвестной девушке Жене, боевой путь которой, по сути, только начинался. Что ждет ее? Какое у нее хорошее лицо… И наверное, есть молодой человек, вздыхающий по ней. Лежит где-нибудь в траншее, бьет врага и вздыхает… Милая, дорогая Женя! Тебе очень идет летная форма. Она придает тебе солидность. Этот свитер, выглядывающий из-под реглана, очки на шлеме… Все прочно, по-настоящему.

Очень часто по утрам Наташа вынимала из планшетки фотографию Жени, смотрела на нее, думала. О чем? О многом. Почему, например, человек бросает любимые научные занятия, звезды и необъятность Вселенной и идет на фронт? «Я хочу посвятить свою жизнь науке, и я это сделаю… — писала Женя. — Но я комсомолка, и общее дело мне дороже. А это общее дело сейчас — война».

Наташа ответила далекой боевой подруге: «Я очень хочу увидеть тебя. После войны мы должны обязательно встретиться…»

«Какая ты в жизни, милая, симпатичная Женя? От твоего простого личика исходит обаяние, и письмо твое твердое, без ненужных сочувствий и жалости. Наверное, ты не сомневаешься, что я скоро вернусь в строй…»

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ НАВСЕГДА…

На улице уже чувствовалась весна. В следах от сапог оставалась желтая вода. Снег сделался рыхлым, грязным. Холодно-лучистое солнце будто заиндевевшее небо… С канала тянуло теплой сыростью. Стволы лип казались набухшими. В конце пустынной аллеи на скамейке сидела молодая женщина, одинокая, нахохлившаяся. Он прошел мимо, и в памяти остался только грустный взгляд женщины. Большие, хрустальной прозрачности глаза. Кого она ждет? А может быть, и не ждет никого…

Дягилев остановился. Ему хотелось сразу же, немедленно броситься в госпиталь. Она даже не подозревает… Да, сегодня он скажет все… Он скажет о своей любви. Что из того, что она любит другого? Она должна знать. А потом он уйдет. Возможно, даже не вернется, как не вернулся тот, другой. Ну и пусть. Зато она будет знать. Ведь важно, чтобы она знала…

Все же он подавил это страстное желание и повернул к институту, а не к гостинице «Англетер», которая уже виднелась впереди. Там, в институте, профессор Суровцев. Сообщить о своем открытии… В конце концов старик все поймет. Он наверняка уже все понял здесь, в голодном, застывшем городе.

Николай поймал себя на мысли, что вовсе не за тем торопится, чтобы увидеть профессора, чтобы порадовать его своим открытием, а главным образом затем, чтобы передать ему вещевой мешок, набитый сухарями. Подарок целого подразделения. Изо дня в день откладывали они жалкие кусочки, чтобы тот неведомый профессор мог жить, мыслить… Они наслушались от Дягилева о профессоре и жалели его. Поступок Суровцева расценивали как подвиг. Очень часто просили: «Расскажите о профессоре». Все они были далеки от науки, слабо разбирались в тех проблемах, которые волновали Дягилева и Суровцева, но они знали одно, для того чтобы жить, думать, создавать машины, нужно есть. Нужны обыкновенные сухари, позеленевшие от влаги.

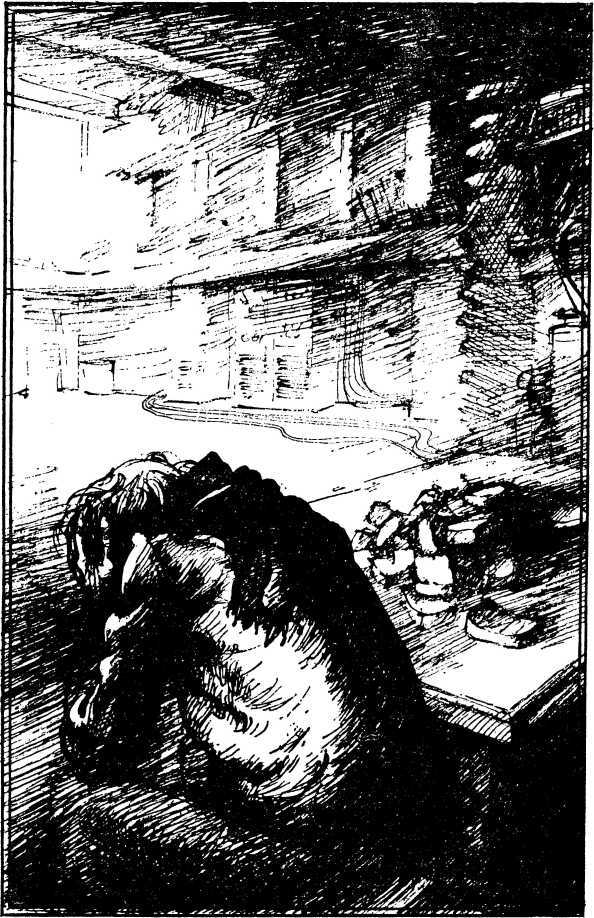

…Обширный зал физической лаборатории чем-то напоминал цех завода. Массивные балки перекрывали потолок, вдоль стен тянулись галереи, где размещалась различная аппаратура и распределительные щиты с приборами и рубильниками. Толстые провода в металлической оплетке расползались по бетонному полу. Под галереями были смонтированы батареи конденсаторов. Сквозь темно-серый дырчатый кожух выпрямителя поблескивали мощные ртутные лампы.

Большую часть пятиэтажного здания занимал высоковольтный генератор. Свет проникал в узкие окна, похожие на бойницы, беспокойно переливался на толстых керамических колоннах, поддерживающих медные шары-кондукторы, золотил ребристое коричневое туловище ускорительной трубки. Огромные медные шары, горящие пунцовым огнем, казались двумя потухающими солнцами; маленькими звездочками вспыхивали металлические шарики-разрядники.

Особенно сильное впечатление производила вся эта обстановка большой лаборатории во время опытов: тревожно гудел высоковольтный трансформатор, зажигались зеленые и красные индикаторы. Один за другим включались рубильники. Гул нарастал и нарастал, переходил в сплошное однообразное жужжание. В воздухе появлялось что-то зловещее, грозовое. И это грозовое исходило от таинственно сияющих красных шаров, между которыми вот-вот должна с оглушительным треском проскочить синяя молния, и от высокой, как маяк, ускорительной трубки на бетонном цоколе. В этой громоздкой, но хрупкой установке из стекла, металла и фарфора рождалась энергия чуть ли не в десять миллионов вольт.

Но сейчас установка бездействовала. Молчаливо стояли вакуум-насосы, не суетились лаборанты в резиновых сапогах и перчатках, никто не записывал показаний измерительных приборов. Печать заброшенности лежала на всем.

Особенно угнетала тишина. И может быть, от этой ненастоящей городской тишины все окружающее казалось чем-то нереальным, призрачным. Дягилев был совершенно один в огромном здании, боялся кашлянуть, чтобы не нарушить царствовавшего здесь покоя. Он сидел на табурете и смотрел на окна, откуда столбами падал свет. На стекла были наклеены крест-накрест белые полоски бумаги. Кто их наклеил? Должно быть, старый Карл. Белые бумажные кресты, словно неведомые иероглифы или же раскоряченные человечки с поднятыми руками. И каждый такой иероглиф кричал, вопил: «Война! Война!..»

Занятый своими невеселыми думами, Дягилев будто застыл, растворился в тяжелой тишине. Проходили часы, а никто не появлялся.

Наконец послышалось шарканье ног. Он увидел Карла. Старик шел согнувшись, что-то бормотал себе под нос. На лаборанте были все те же байковые панталоны и фланелевая куртка. Но прежнее благообразие в облике отсутствовало. Седые баки безжизненно висели.

— Карл!

Старик остановился, уставился на Николая бессмысленным взглядом. Дягилеву стало не по себе.

— Где Константин Федорович?

Карл все смотрел и смотрел, будто припоминая что-то, нахмурился.

— Посторонним вход запрещен! Профессор запретил. Ценное оборудование… высокий потенциал…

— Ты не узнаешь меня, Карл? Где Суровцев?

Лаборант ответил спокойно, словно произнес давно заученные надоевшие фразы:

— Я же объяснял! Профессор умер. Мы очень голодали. Прошу оставить нас в покое. Профессор не может вас принять.

Николай почувствовал приступ тошноты.

— Когда умер?

— Было очень холодно. Хотелось есть. Хлеба не было. Ничего не было. — И лаборант неожиданно улыбнулся с выражением какого-то превосходства над пришельцем: — Видите ли, он никого больше не принимает… Велел охранять. Ведь не вечно же война…

Дягилев поднялся. Здесь больше нечего было ждать. Но прежде чем уйти, снял мешок с ржаными сухарями, развязал, высыпал сухари на пыльный стол. Они лежали ноздреватые, слегка заплесневелые.

— Это тебе, Карл.

Немец посмотрел на сухари, стал осторожно трогать их высохшим желтым пальцем, разглядывать на свет.

— Хлеб! Броут!.. — проговорил он с воодушевлением. — Это мне?

— Тебе, Карл.

На лице старика появилось осмысленное выражение. Как помнил Дягилев, такое напряженно-возвышенное выражение появлялось у Карла во время трудных экспериментов. Неожиданно седая голова задрожала, Карл сел на табурет, обхватил голову руками.

Дягилев тихо вышел из лаборатории.

У гостиницы «Англетер» он перевел дух. Значит, Суровцев умер… Умер, умер!.. Кому теперь нужна строгая фокусировка частиц? Может быть, безногому Лаару? Есть ли смысл в тихом упрямом подвиге старого профессора?.. Зачем он умер?..

И снова Николаю стало мерещиться, будто очертания мира сделались зыбкими. На сердце кипела горечь. Совсем недавно ему рисовалась другая картина. Он и Суровцев один на один сидят в пустынной лаборатории. Константин Федорович все такой же. Немного суровый, воинственный. Правда, природная доброта берет верх, и он, размягченный событиями последних месяцев, говорит, как всегда, чуть высокопарно и в то же время проникновенно: «А ля герр ком а ля герр» — это значит: «На войне, как на войне».