— А кто его оскорбил? — запальчиво крикнул Афраний. — Моя старуха не сказала ничего дурного.

— Афраний, я щажу твою старость! Не суди о других по своему патрону в заплатанной тунике и стоптанных башмаках!

— Старый Катон Цензор умер, это был жадный скряга. А теперь мой патрон другой скряга — его сын. И хотя я получаю крохи с его стола, но, если бы не было этих крох, что бы я делал?

— Вот мы говорили о зависти… Ты порицаешь богачей, а патрону служишь, как раб!

— Я — раб? — вскипел старик, бросив свою сделанную из мякиша ложку на стол и расплескав похлёбку. — Никогда я не был рабом.

Афраний вышел из-за стола и, крайне раздражённый, сел у очага.

— Подумать только, — бормотал он, — я — раб? Но я клиент и обязан верно служить своему патрону. Марий нарочно опутал меня словами о зависти, а ведь я — настоящий плебей, мои предки честно сражались за Рим, проливали кровь… А он назвал меня рабом!

Напрасно Тит и Маний уговаривали старика не сердиться за неудачно сказанное слово, напрасно дважды подходил к нему Марий, прося забыть обиду, — дед был непреклонен. Даже Марция не могла уговорить его сесть за стол.

Но, когда беседа возобновилась, Афраний, не вытерпев, вмешался в неё.

Спор продолжался.

— Ты, Марий, на стороне богачей, — язвительно говорил Тит. — Ратуешь за сенат, а не хочешь понять, что это враг, с которым плебс борется сотни лет.

— Знаю, но если не повиноваться сенату, то кому же повиноваться?

Тит замолчал.

«В самом деле, кому иному повиноваться? — думал он. — Консулу? Народному трибуну? Но что они одни могут решить? Сенат состоит из старых мужей, которые управляют республикой».

Но Маний тихо, как бы про себя, заметил:

— Сенат? Комиции? Кто сильнее?

— Кто сильнее, спрашиваешь, Маний? — вскричал Марий. — Дело не в силе, а в мудрости. Часто сила ничто перед разумом.

Все удивились рассуждениям Мария. Никогда ещё центурион не высказывал таких мыслей.

«Всё это он слышал от военных трибунов, — решил Тит, — ведь он часто беседует с ними. С тех пор как Марий стал примипилом, у него появились иные взгляды. А раньше он был против богачей, против сената. Что с ним сделалось? Его будто подменили».

А старый Афраний уже ни о чём не думал. Пока шли разговоры, он плотно поел и теперь дремал. Иногда сквозь дремоту долетали до него возражения Мария, в голове мелькало, что надо бы опровергнуть их, но сон властно опутывал его.

Когда споры несколько улеглись и Марция, принеся в атриум амфору[38] принялась цедить кислое римское вино в оловянные кружки, пришёл Сервий.

Не успел он появиться на пороге, как Марий крикнул так громко, что Афраний проснулся:

— Встать! Консулу — слава!

Тит и Маний быстро вскочили. Дед приподнялся и сердито покачал головой:

— Ох, уж этот Марий!

Это была шутка. Продолговатым лицом, носом с горбинкою, тонкими губами и упрямым подбородком Сервий был действительно похож на Сципиона Эмилиана, и Марий, первый заметивший это сходство, подшучивал над Сервием, величая его консулом и окружая притворным почётом и уважением.

Но Сервию было на этот раз не до шуток: он не рассмеялся, а молча, махнув рукой, стал снимать с себя снаряжение; лицо его было угрюмо.

— Вы беззаботны, друзья, — тихо сказал он, — а ведь нам скоро отправляться под Карфаген.

— Ну и что ж? — пожал плечами Марий. — Будем бить пунов, возьмём Карфаген, победим врага и зернемся к ларам[39]. А затем отпразднуем твою свадьбу!

— Тукция будет ждать тебя сто лет! — язвительно засмеялся Маний.

— Ох, не верь, Сервий, девушке! — вздохнул Афраний. — Как прикажет отец, за того она и выйдет.

— Неужели война продлится долго? — спросил Сервий взволнованно.

Марий встал, оглядел легионеров, взял со стола кружку с вином:

— Пусть война продлится сто лет, как сказал Маний, лишь бы только взять Карфаген, сломить пунов! Не хотим больше нашествий Ганнибалов, опустошителей Рима, не хотим терпеть зло на своей земле! Выпьем же за победу, и да помогут нам боги!

— Это говорит центурион, а что скажет плебей? — возразил Тит. — С тех пор как ты стал примипилом, ты изменил плебсу. Ты повторяешь чужие речи… Мы не узнаём тебя, Марий!

— Что-о? Я изменил плебсу? — возмутился Марий. — Скажи, в чём же моя измена? Тебе не нравятся мои здравые речи, ты не любишь отечества, его богов, а я — сколько раз я жертвовал своей жизнью, не думая о родных и земле! — И, повернувшись к Сервию, крикнул: — А ты… трусливый заяц! Любовь затмила твой разум, и ты, не побывав на войне, уже думаешь о доме! Постыдись! Наш долг — повиноваться отечеству.

— Пусть Сервий подумает о легионерах, порабощённых девушками, — усмехнувшись, заметил Маний, — а другие пусть подумают о клиентах и центурионах, ставших рабами богачей.

— Завистник! — презрительно произнёс Сервий и отвернулся от него.

Но Афраний и Марий рассвирепели.

— Что лаешь, людей оскорбляешь? — воскликнул Афраний, грозя кулаками.

— Кто раб? О каких рабах ты говоришь? — кричал центурион, подступая вплотную к Манию. — Эх ты, проклятый бунтовщик! Мало, видно, хлестал я тебя лозой! Но берегись! Начнёшь бунтовать в легионе — убью на месте!

И Марий, резко повернувшись, обратился к Афранию:

— Успокойся, отец! Я безжалостно буду вырывать сорную траву, где только её увижу. Воин должен служить, защищать своё отечество, а не рассуждать!

Глава V

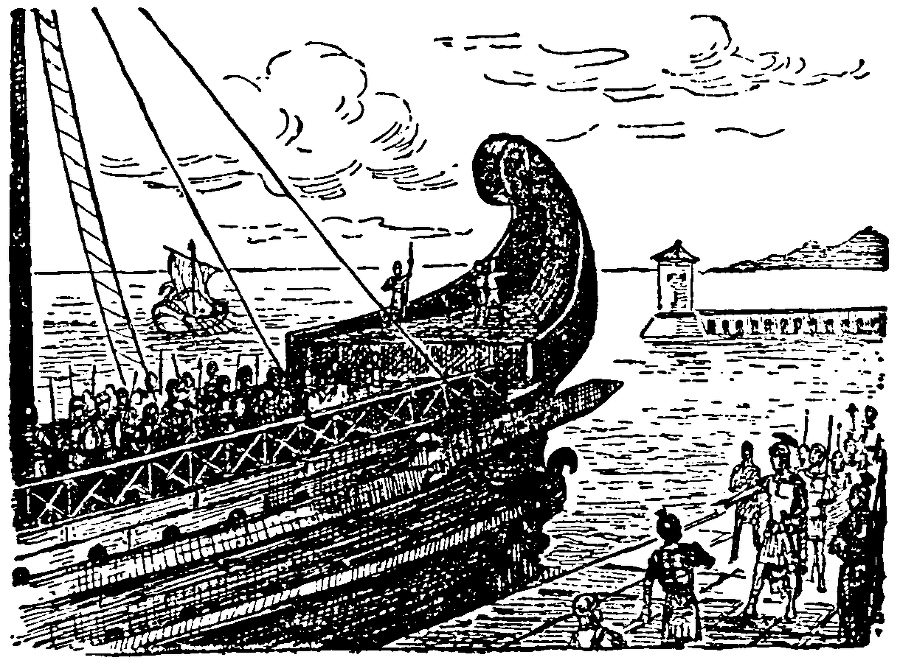

Триремы[40] и квадриремы[41], на борту которых находились легионы, быстро скользили по Тирренскому морю, направляясь в Сицилиию. Там в муниципии[42] Панорме хранилось запасённое римлянами оружие, метательные машины, провиант и всё необходимое для ведения длительной войны с Карфагеном. Войско должно было отправиться в Африку — на помощь своим легионам под Карфагеном.

Солнце купалось в лазурном море, волны то журчали у кормы, то, покрывшись пеной, бросались на корабли, о чём-то споря, а потом утихали, перешёптываясь между собою.

Трирема, на которой плыли Тит, Маний и Сервий, быстро бежала, рассекая лебединой грудью изборождённое волнами море. Гребцы-рабы, прикованные к скамьям в нижней части судна, равномерно взмахивали длинными вёслами и пели заунывную песню на непонятном языке.

— О чём они поют? И на каком языке? — спросил Сервий подошедшего Мария.

— Это иберийцы, взятые в плен под Интеркацией[43].

— А почему они не были отпущены на свободу?

— Они провинились больше других, и сенат задержал их.

Сервий задумался. А гребцы всё пели и пели, и в голосах закованных людей слышалась сквозь шум парусов, надуваемых ветром, тоска по родине.

— Ночью будем в муниципии, — сказал Марий и медленно стал обходить легионеров, лежавших на палубе.

Действительно, трирема пришла ночью в Панорм и бросила якорь недалеко от города, объятого сном.

Было тихо, лишь изредка доносились с берега хриплые песни пьяниц да мелкая дробь трещоток ночных сторожей.

А на другой день пополудни триремы отплыли в Лилибей[44], где сосредоточивались войска.

Подплывая к городу, воины увидели легионы, выстроенные на пристани, консула, его легатов[45] и друзей.

— Который из них Сципион? — спрашивал Сервий у Мария.

— Разве ты ослеп? Взгляни на блестящий шлем с перьями.

Человек высокого роста, в сверкающем шлеме и красном плаще, стоял среди военачальников. На его молодом мужественном лице весело вспыхивали чёрные глаза, блестели ровные зубы.

38

А?мфора — глиняный сосуд с двумя ручками, употреблявшийся для хранения вина и оливкового масла.

39

Ла?ры — домашние божества, олицетворявшие души предков. «Вернуться к ларам» — то же, что «вернуться домой».

40

Трире?ма — судно с тремя рядами вёсел.

41

Квадрире?ма — судно с четырьмя рядами вёсел.

42

Муници?пии — так назывались города, жители которых имели права гражданства, свой сенат, народное собрание и казну.

43

Интерка?ция — город в Испании. Под Интеркацией отличился Сципион Эмилиан, убивший в единоборстве иберийского вождя.

44

Лилибе?й — город в Западной Сицилии, основанный карфагенянами в 397 году до н. э.

45

Лега?т — помощник и советник полководца, ведавший охраной лагеря; замещая полководца, он командовал легионами.