Мехами боевые щиты украшали еще древние германцы. В Средние века для этой цели служили, как правило, дорогие меха горностая или белки. Особыми символами эти меха значились и на щите герба.

Знаком меха горностая были расположенные рядами на белом, серебряном поле черные фигурки, похожие на крестики, но кончающиеся книзу тремя черными кончиками. Такие фигурки отдаленно напоминали горностаевые хвостики.

Горностаевый мех всегда был отличительным признаком высшей власти, недаром он с давних времен использовался для подбивки мантий королей и герцогов. Символом власти он служил и на гербе.

Беличий мех обозначался маленькими шкурками белого и серо-голубого цветов, расположенными попеременно. Был и другой способ обозначения — волнистыми линиями. И третий — в виде так называемых «железных шапочек», образующих своеобразный узор на поле гербового щита.

С помощью эмалей, металлов и мехов можно было создать герб. Деление щитового герба на части позволяло применять различные сочетания эмалей, мехов и металлов, а также использовать различные геральдические и негеральдические фигуры и в результате разрабатывать нескончаемые варианты отличных друг от друга гербов. Были выработаны определенные законы, у каждого деления, каждой фигуры было собственное название, и можно было наделять их каким-либо символическим смыслом.

Различались части и самого щита. Причем они рассматривались не с наружной стороны, а со стороны носителя герба. Таким образом правая для того, кто смотрит на герб, часть называлась левой, и наоборот. Если двумя воображаемыми продольными и двумя поперечными линиями разделить щит на девять частей, то у каждой из них, а также у разных их сочетаний будет свое название.

Три верхние горизонтальные части именовались верхним, или головным, краем. Три противоположные нижние — подножием, или оконечностью.

Три вертикальные правые части щита именовались правым, или передним боковым, краем. Противоположные вертикальные части составляли левый, или задний боковой, край.

Правый верхний угол был самым почетным местом щита и назывался правой стороной главы. Противоположный левый верхний угол — левой стороной главы.

Были на щите правый нижний угол и левый нижний угол. Центральная часть называлась сердцем щита. Три средние вертикальные части составляли так называемое место столба. Три средние горизонтальные — середину щита.

Случалось, что в сердце гербового щита помещался еще и малый, дополнительный щиток. Он назывался средним, или сердцевым, щитом. Если же и этот, сердцевый, щит нес на себе еще один, совсем маленький, то он назывался просто средним, а сердцевым становился меньший щит.

Весь щит, разделенный на части, назывался сложным в отличие от простого, неделенного. У всех разделяющих линий были свои названия, и подразделялись они на различные виды и классы.

Было четыре главных деления щита. Первое, по вертикальной линии, опущенной из середины верхнего края на нижний, называлось рассечением. Продольная горизонтальная линия, соединяющая середины боковых сторон щита, именовалась пересечением.

Диагональ, проведенная из правого верхнего угла к левому нижнему, получила название скошения справа. Скошением слева называлась диагональ, проведенная от верхнего левого угла к нижнему правому.

Такие деления могли быть единственными на гербовом щите или сочетаться между собой. Пересечение и рассечение, проведенные одновременно, образовывали четырехугольное или четырехчастное деление щита. Скошение справа и скошение слева вместе разбивали щит на четыре треугольника с вершинами, сходящимися в его сердце. Такое деление именовалось Андреевским крестом.

А в том случае, когда одновременно проводились все четыре главные деления, щит разбивался на восемь треугольников.

Фигур деления на щите могло быть много. Это достигалось тем, что главным делящим линиям придавались различные уклонения, причем равномерно в обе стороны, в виде уступов, ступеней, зубцов, заострений, волн.

Соответственно деление щита на части называлось ступенчатым, зубчатым, двойным зубчатым, скошенным зубчатым, уширенно-зубчатым, заостренно-зубчатым, крестовидно-зубчатым, закругленно-зубчатым, вызубренно-зубчатым, зубовидным, пламевидным, зазубренным, облачным, облаковидным, листовидным, зетаобразным, крюковидным…

Но хоть и замысловаты у всех этих делений названия, именуются они тем не менее простыми именно потому, что образуются четырьмя главными делящими линиями. Однако гораздо больше в геральдике составных делений, получающихся от проведения нескольких дополнительных линий. Тут тоже действовало строгое правило: однородные линии проводились на равном расстоянии одна от другой, вертикальные — на равном расстоянии от краев щита, а диагональные — от углов.

Тут есть еще одна тонкость: деления подразделялись на истинные и неистинные. Если, несмотря на всю свою замысловатость, площади различных употребленных в гербе эмалей, мехов и металлов составляли в целом равные доли, деление щита признавалось истинным. Если же какой-то цвет преобладал над другими, деление называлось неистинным.

Особую роль на гербовом щите играли геральдические фигуры. Они подразделялись на две группы — почетные и второстепенные.

Согласно строгому определению из трактатов по геральдике, «геральдическая фигура в точном значении этого слова есть одноцветное меньшее место в гербовом щите, имеющее определенную ширину и простирающееся по направлению линий деления, или же заменяя собой таковые линии, перпендикулярно, горизонтально или вкось через щит, от одного края или угла его к противоположному. При этом такая фигура всегда выделяется на щитовом поле, имеющем другой цвет, и представляет нечто отдельное от него».

Проще говоря, почетные геральдические фигуры образуются направлениями простых и составных линий деления и выделяются на щите только цветом.

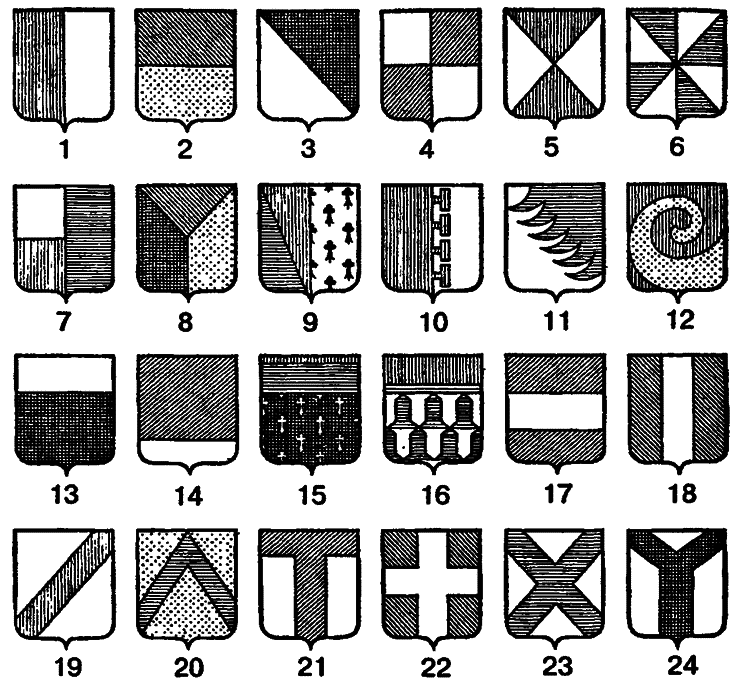

Деления щита: 1 — рассечение; 2 — пересечение; 3 — скошение справа; 4 — четверочастный (рассечён и пересечён) щит; 5 — четверочастноскошенный (скошен с двух сторон) щит; 6 — клинчатый щит (сочетание четырёх основных делений); 7 — щит полупересечён и рассечён; 8 — разделён вилообразно (полускошен справа и слева и полурассечён); 9 — рассечён и в первой части скошен справа; 10 — рассечён костыльными зубцами; 11 — пламевидно скошен; 12 — улиткообразно пересечён.

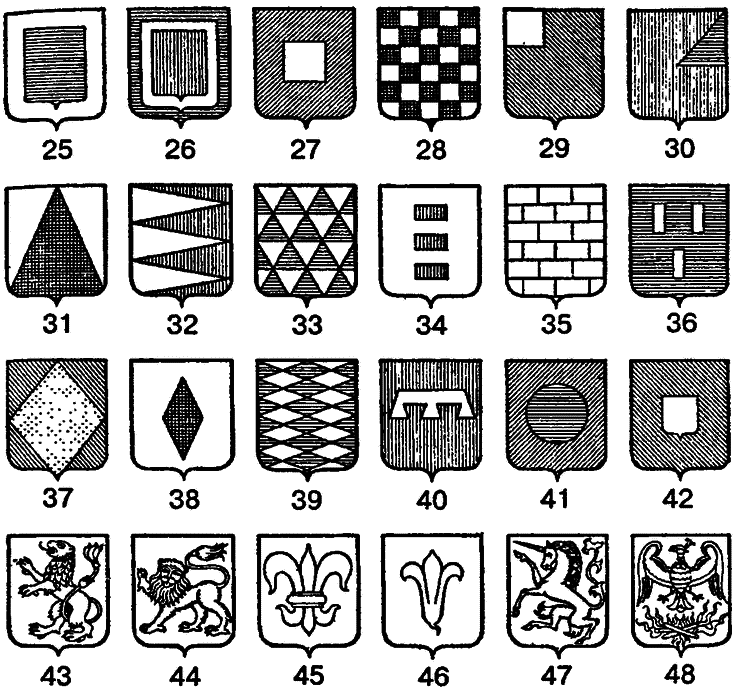

Почётные геральдические фигуры: 13 — глава; 14 — оконечность; 15 — завершённая глава (сочетание главы с уменьшенной главой — вершиной); 16 — законченная глава (сочетание главы с уменьшенной оконечностью — подножием); 17 — пояс; 18 — столб; 19 — перевязь левая; 20 — стропило, шеврон; 21 — костыль (сочетание главы и столба); 22 — крест геральдический (соединение столба и пояса); 23 — крест Андреевский (соединение двух перевязей); 24 — крест вилообразный (соединение двух полуперевязей и столба). Второстепенные геральдические фигуры: 25 — кайма внешняя; 26 — кайма внутренняя; 27 — квадрат; 28 — шахматный щит (покрытый квадратами); 29 — вольная часть правая; 30 — клин левый; 31 — остриё; 32 — щит, разделённый остриями; 33 — щит, покрытый рядами остриёв; 34 — три бруска; 35 — стенчатый щит со швом (покрытый брусками); 36 — три гонта; 37 — ромб; 38 — веретено; 39 — щит, разделённый веретёнами в пояс; 40 — турнирный воротник; 41 — круг; 42 — щиток. Негеральдические гербовые фигуры: 43 — лев; 44 — леопард; 45 — лилия геральдическая; 46 — лилия натуральная; 47 — единорог; 48 — феникс.

Этих фигур насчитывается не так уж много: глава, оконечность, пояс, столб, кайма, перевязи левая и правая, стропило и различные виды крестов — Андреевский, вилообразный, укороченный, якоревидный, костевидный и другие. Почетные фигуры называются константными — постоянными, потому что их величина и положение на щите остаются неизменными — их нельзя ни увеличить, ни уменьшить, ни повысить, ни понизить.