– Он не звонил со вторника?!

– Да.

– Вы искали его, и он не отвечал?

– Да. Что-нибудь случилось?

Гуго непонимающе взглянул на Ингрид, закурил, зажал между пальцами ложечку, согнул ее и только потом ответил:

– Нет. Ничего не случилось… После того как возьмете билет на Краков, возвращайтесь сюда – я сам отвезу вас, но не на вокзал, а на одну из пригородных станций.

– Вы хотите посмотреть, не следят ли?

– Да, – медленно ответил Гуго. – Неужели вы были правы, когда не советовали привлекать Курта? Действительно, он ведь еще дитя… У меня в ванной есть краска для волос – сами что-нибудь сможете сделать или нужен парикмахер?

МИКОЛА, СЫН СТЕПАНА

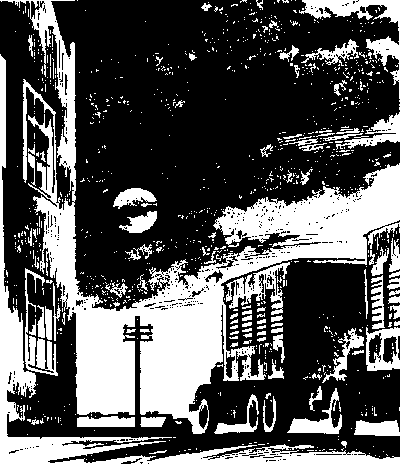

Сюда, в Нойхаузен, под Бреслау, зимой сорок первого в длинный, давно уже нежилой фольварк с особенным, немецким, хоть и крестьянским, запахом, ночами, в крытых грузовиках, на бортах которых свежей масляной краской было написано жирно «Обст унд гемюзе», из Кракова, Варшавы и Люблина привозили эти самые «овощи и фрукты» – кулацких сынков, отобранных бандеровскими вербовщиками, пропагандистами и громилами из «службы безпеки» на землях генерал-губернаторства. Привозили их сюда, расселяли на втором этаже, подальше от окон, повыше от чужих взглядов, заводили в кабинет со стеклами, замазанными зубным порошком, на беседу с Романом Шухевичем и герром Теодором Оберлендером, который хоть и говорил не по-украински, а на москальском наречии, но понять его было можно, потому как слова он произносил певуче, медленно и глядел добро, с открытой, а не надменно снисходительной симпатией. Потом парням выдавали немецкую форму, но не военную, а «трудового фронта», вручали каждому тупорылый автомат, запас патронов и везли в «овощных» крытых машинах на стрельбище. Там инструкторы, говорившие кто на украинском, кто на чешском, русском или хорватском, обучали парней стрелять «от живота», с ходу, падая на колени, из-за укрытия; бить ножом растопыренное, по-человечески тугое чучело; учили схватываться друг с другом, рвать руку из плеча, заламывать кисть, ударять «промеж глаз», находить «темечко» для того, чтобы противника повалить в моментальное беспамятство.

Большая часть этих парней уже прошла военную подготовку в группах ОУН. После разгрома Польши эти ячейки были созданы во многих районах генерал-губернаторства, получали от новых властей помощь: им давали помещения, инвентарь, соответствующую литературу и определенную субсидию. Вообще-то новая власть деньгами не швырялась, но все же платила больше, чем русским эмигрантам. (Те получали крохи, еле-еле сводили концы с концами: шеф «Национального союза русской молодежи» получал от гестапо пятнадцать тысяч злотых в месяц, руководитель РОВС генерал Ерохин – столько же, и лишь Буланов, главарь «Русского национально-политического комитета», вошел в контакт с министерством пропаганды, и Геббельс отвалил ему тридцать тысяч – как-никак организация побогаче, чем гестапо, да и потом Буланов пропагандой занимался, за нее всегда дороже платят, чем за простое доносительство.) Молодым оуновцам сообщили об этом факте, пояснив, что на них, на бойцов Степана Бандеры, смотрят иначе, чем на здешних москалей, – в этом знак, который только дурак не поймет.

Но среди подготовленных оуновцев оказались и совсем молодые – немец потребовал цифру, он до цифры охоч: восемьсот человек должны быть откомандированы в батальон «Нахтигаль», что по-русски значит «соловей». Семьсот человек были уже проверены в д е л е. Среди ста других, которые отличались от остальных людей планеты тем разве, что говорили по-украински, радовались «Рушнику» и жили в мазанках, а не в коттеджах, избах или бунгало, оказался Микола, сын Степана Шаповала, крестьянина, который, когда пришли Советы на западные украинские земли, был, на беду, в генерал-губернаторстве, и землишка его была распахана, расчищена граблями, и на ней поставили пограничные столбы, опутали проводами и пропустили через них электрический ток: корова дотронется – бьет насмерть, аж язык вываливается, черный, вспухший, в кровавом предсмертном закусе.

Степану дали, правда, землицы взамен приграничной, но возле оврага, затененную, с рыхлинкой. Вот тогда-то и пришли к нему оуновцы, и объяснили ему вину москалей, и пообещали помощь, когда советская влада развалится, а пока дали маленько деньжонок: христианину не сумма важна, а забота, сумму-то он все равно должен своими руками выколотить, иначе дети помрут с голоду.

Будучи человеком совестливым, Степан, когда к нему в феврале пришли, отправил сына Миколу отслуживать добро, да и земельку свою возвращать надо: сам не возьмешь – другой заберет. Когда большая драка начинается, ударять надо первым.

Вначале Микола в фольварке грустил. Не нравилось ему, как нахтигалевцы вышучивали его, по-барски грубо, заставляя прислуживать – привыкли, видно, дома к этому. Не нравилось, как немецкие хозяева смотрели, особенно когда по вечерам парни собирались в кружки петь песни. Хозяева глядели с пересмешкой и чистили зубы деревяшечками, посматривая время от времени то на парней, то на б е л е н ь к о е, что вытаскивали изо рта. Миколу аж передергивало, когда хозяева счищали беленькое пальцами и снова лезли в зубы деревяшечками, не прикрывая рта, словно одни были или с каким скотом бездумным.

Микола заметил, что часть новобранцев тоже на хозяев косилась, но не ведал парень, что они уже прошли кое-какую ш к о л у, а он был совсем еще новенький, чистый, он своего скрывать не научился. Старшим бандеровские агитаторы объясняли, что это есть временная п о л и т и к а, но главное будет дальше. С ними уже проштудировали лозунг Коновальца, взятый у Лойолы, – «Цель оправдывает средства».

Одно было спасение для Миколы – настреляется за день, надерется, напрыгается с вышек на шею «врага», накричится, если другой нахтигалевский о с в о б о д и т е л ь окажется сильней и руку за лопатки вертанет так, что в глазах зазеленеет, – вернется, ляжет на койку во втором ярусе и забудется, вздрагивая, в тревожном сне.

Когда строевые занятия кончились и каждый в присутствии двух командиров «Нахтигаля» – немецких, обер-лейтенанта Харцнера и Оберлендера, и украинского, Романа Шухевича, сдал зачеты и получил в личное пользование оружие: автомат под номером, кинжал и гранаты, тогда начались занятия по политике.

Из Кракова на немецких машинах приезжали Лебедь, Стецко и Старух. Они объясняли легионерам, как сильна великая Германия и какой гений есть Адольф Гитлер, понятно и доходчиво учили, что как только придет на Украину армия великого фюрера и освободит народ от Советов, так сразу же настанет жизнь райская: начнется царство справедливости, ибо всякий украинец – брат украинцу, а все несчастья происходят в мире только тогда, когда правят коммунисты – свои и чужие, другой крови.

– Господин Лебедь, – спросил Микола по наивной своей молодости, – а как же так – господь наш Иисус Христос, Сын Божий, жидовской крови, а правит душами нашими, давая надежду и утешение бедным и обиженным?

Лебедь улыбнулся, внимательно оглядев юное, не знавшее еще бритвы лицо парубка.

– Парень, – ответил он, – Христос бескровен, он ведь – ты сам сказал – Сын Божий.

– Не, – упрямо не согласился Микола (тут можно со всей искренностью говорить, не под поляками ведь, а со своими), – нет, – повторил он, – кровь у Христа из ладоней сочилась, когда калеными гвоздями распяли тело Его.

– Микола, тебе не легионером, а проповедником быть…

Нахтигалевцы засмеялись; дружное ржание прошло по столам, но здесь были свои, поэтому Микола тоже улыбнулся, однако упрямо продолжая свое:

– Господин Лебедь, а вот когда мы под панами стонали, так ихний холоп, польский-то, наравне с нами страдал…

В помещении сделалось тихо. Легионеры переводили сузившиеся глаза с юного Миколы на резко рубленое, молодое еще, но в волевых морщинках лицо помощника Бандеры.