ЗАДАЧИ

Если вы внимательно читаете книгу, нетрудно сразу решить задачи 50–52. Следующие три задачи несколько труднее. Сначала сформулируйте для них ИКР и ФП. Подумайте, что именно должен сделать искомый физический эффект, чтобы устранять ФП. Затем используйте таблицу применения физических эффектов.

Задача 50

Нужно автоматизировать отделение спелых помидоров от неспелых. Известны разные способы (например, делят по цвету, по твердости, по химическому составу), но они сложны, дороги, ненадежны. Мы возьмем за основу самый простой (и потому самый привлекательный) способ — разделение по удельному весу. Разработана установка, основную часть которой составляет ванна с водой. В ней спелые помидоры должны тонуть, а неспелые всплывать. К сожалению, установка работает плохо: чаще всего спелые и неспелые помидоры имеют плотность ниже 1 г/см3… и спокойно все всплывают, хотя спелые все-таки чуть-чуть тяжелее неспелых. Удобнее всего было бы разделять томаты в жидкости с удельным весом 0,99 г/см3. Но такая жидкость, удовлетворяющая еще и требованиям пищевой промышленности, пока не найдена. Разбавлять воду другими жидкостями, нагревать, насыщать воздухом нельзя. Как быть?

П р и м е ч а н и е. Видимо, решить эту задачу будет нетрудно: в гл. 1 упоминается изобретение, использующее нужный физический эффект. Такой же физический эффект применен в изобретении, приведенном в гл. 2 (кстати, это изобретение сделал девятиклассник А. Ждан-Пушкин, слушатель Азербайджанского общественного института изобретательского творчества).

Интересно сравнить ответ на задачу 50 с идеями, выдвинутыми во время тщетных попыток решить аналогичную задачу мозговым штурмом [9, с. 60–61].

Задача 51

Задача с «Доски объявлений» журнала «Изобретатель и рационализатор»: «Предложите простую конструкцию устройства для взвешивания полувагонов с металлоломом непосредственно на месте погрузки. Допустимые погрешности 1–2 т. Как сейчас взвешивают полувагоны?. Погрузив металлолом, вагон прокатывают на весы тепловозом, на что уходит 6 — 12 ч. После этого приходится снова либо догружать, либо разгружать вагон до установленной нормы.»

Подкладывать под рельсы или вагон тензодатчики — плохое решение, встраивать датчики в вагон еще хуже. Как быть?

Задача 52

Известны устройства, позволяющие открывать и закрывать путь газу из сосуда А в сосуд Б, например различные краны и зажимы. Но они слишком грубы для тех случаев, когда нужна наиболее высокая точность, т. е. когда мало открывать кран (или менять степень его открывания) на какую-то очень и очень небольшую величину.

Нужно, чтобы кран был очень простым м в то же время очень точно работающим. Речь при этом идет не о том, чтобы ввести обратную связь между краном и сосудом Б. Пусть краном управляет человек. Вопрос в том, чтобы кран мог точно открываться («краниться»).

Задача 53

В центрифуге в течение длительного времени должны идти химические реакции, для этого необходимо поддерживать внутри центрифуги температуру 250 °C. Поставить центрифугу в термостат нельзя (она слишком велика). Подавать электрический ток внутрь быстро вращающейся центрифуги? Сложно, да и как контролировать температуру внутри центрифуги? Использовать нагрев инфракрасными лучами? Снова возникает вопрос: как контролировать температуру? Ведь измерение температуры на поверхности центрифуги — это совсем не то… Как быть?

Задача 54

Отрывок из детективного романа:

«Теперь вы в руках правосудия, — сказал шериф. — Надеялись улизнуть, а? Алмаз «Юпитер» — неплохая добыча… Но вы пойманы с поличным. А то, что вы разрезали алмаз на части и огранили, только усугубляет вашу вину.

— Не спешите, шериф, — пожал плечами один из задержанных. — Пропал алмаз «Юпитер»? Выражаем искреннее сочувствие и все такое прочее. У нас нет этого алмаза, у нас всего лишь пять бриллиантов. Наследство покойной бабушки.

— Вот именно, — усмехнулся второй. — Взгляните на это дело с научной точки зрения. Вес разный, форма разная. Цвет совпадает? Мало ли белых алмазов и бриллиантов? Химический состав? Там углерод и у нас углерод, у всех бриллиантов и алмазов углерод. Пожалуй, придется отпустить нас, как вы смотрите на это?..»

Вас ознакомили с этой ситуацией. Ваши предложения?

Задача 55

В книге У. Гордона «Синектика» есть отрывок из записи решения задачи о передаче вращения. Текст записи приведен также в статье В. Орлова «Фейерверк открытий» («Техника-молодежи»), 1973, № 3, с. 4). Ведущий вал развивает от 400 до 4000 об/мин, ведомый вал должен всегда иметь 400 об/мин. Как это осуществить? В записи, приведенной Гордоном, использована эмпатия: один из решавших задачу мысленно представляет, что он находится внутри «черного ящика» (искомого устройства); руками он держится за ведущий вал, ногами — за ведомый; при этом усилия «эмпатирующего» направлены на то, чтобы «в ногах» всегда было 400 об/мин, как бы ни скручивались «руки». Ответ не приведен. Ваши предложения? На каких правилах они основаны?

СТРАТЕГИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА: УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВКОЙ ЗАДАЧ

«ЛИНИИ ЖИЗНИ» ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

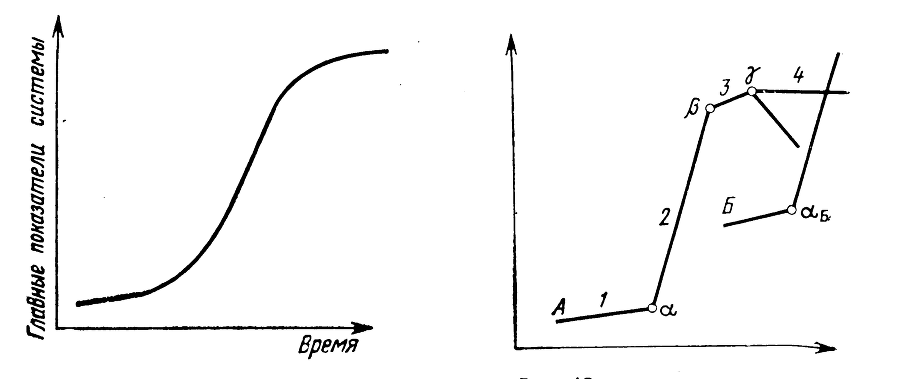

Жизнь технической системы (как, впрочем, и других систем, например, биологических) можно изобразить в виде S-образной кривой (рис. 12), показывающей, как меняются во времени главные характеристики системы (мощность, производительность, скорость, число выпускаемых систем и т. д.).

Рис 12, 13

У разных технических систем эта кривая имеет, разумеется свои индивидуальные особенности. Но всегда на ней есть характерные участки, которые схематически, с подчеркнутым огрублением, выделены на рис. 13.

В «детстве» (участок 1) техническая система развивается медленно. Затем наступает пора «возмужания» и «зрелости» (участок 2) — техническая система быстро совершенствуется, начинается массовое ее применение. С какого-то момента темпы развития начинают спадать (участок 3) — наступает «старость». Далее (после точки) возможны два варианта. Техническая система А либо деградирует, сменяясь принципиально другой системой Б (современные парусники не имеют скоростей, на которых сто лет назад ходили прославленные чайные клиперы), либо на долгое время сохраняет достигнутые показатели (велосипед не претерпел существенных изменений за последние полвека и не был вытеснен мотоциклом).

От чего зависит соотношение между участками? Иными словами, чем определяется положение точек перегиба (,) на «жизненной кривой» той или иной технической системы?

Изучение кривых развития параметров различных технических систем (скорости движения самолетов и кораблей, скорости бурения, роста энергии ускорителей и т. д.) заставляет сразу обратить внимание на то, что реальные кривые заметно отличаются от ожидаемых теоретических кривых. Характер различия показан на рис. 14, где штриховая кривая — теоретическая, а сплошная — реальная.

Казалось бы, с момента появления техническая система должна неуклонно (хотя и не очень быстро) развиваться до, т. е. до момента перехода к массовому применению. На самом деле переход к массовому применению () начинается с опозданием и на более низком техническом уровне.

Период быстрого развития технической системы должен был бы завершиться в точке, там, где исчерпываются возможности использованного в системе принципа и обнаруживается экономическая нецелесообразность дальнейшего развития данной системы (уровень 1). Однако ничего подобного не происходит: реальная точка всегда намного выше теоретической. Когда кривая доходит до уровня 1, в дальнейшем развитии системы оказываются заинтересованными многие люди. Возникает инерция интересов — финансовых, научных (псевдонаучных), карьеристских и продето человеческих (боязнь оставить привычную и обжитую систему). Могут спросить: значит, инерция интересов оказывается сильнее экономических факторов? Да, сильнее. Но и сами экономические факторы умеют приспосабливаться к инерции интересов. Вплоть до уровня 2 система продолжает оставаться экономически выгодной за счет разрушения, загрязнения и хищнической эксплуатации внешней среды.