И младший брат царя великий князь Михаил Павлович не лучше. Говорят, маменька — вдовствующая императрица — никак не могла приохотить его к чтению. Он ненавидит все печатное. Зато муштра, фрунт… Редкий ефрейтор так хорошо выполняет ружейные приемы, как великие князья. И редкий так дотошен и придирчив. А царь, этот воспитанник философа Лагарпа… Он постоянно рядится в военные мундиры, гарцует верхом, затягивается, хотя никакие корсеты уже не могут скрыть его полноты.

Когда царь в Петербурге, он играет в солдатики. Не в оловянные — в живые. Товарищ в играх — Аракчеев. Играют самозабвенно, с азартом. Под бой барабанов и свист шпицрутенов.

Петербург — военная столица — забит гвардией. На каждом шагу казармы. Вдоль Загородного проспекта — Семеновского полка, вдоль Измайловских улиц-рот — Измайловского; Московского — на Фонтанке, Преображенского — в Миллионной улице, Гвардейского морского экипажа — на Екатерингофском проспекте.

Петербург засыпает и просыпается под барабан. Разводы, парады, учения.

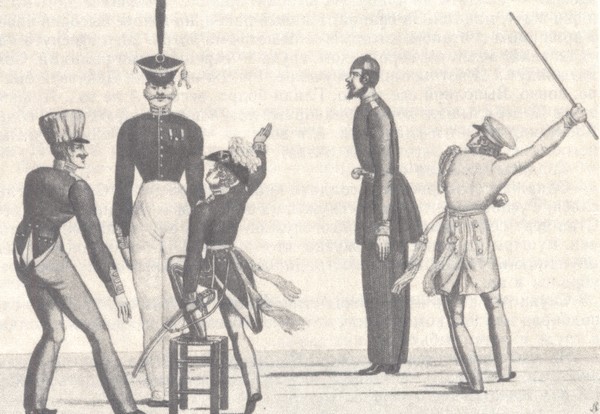

Сколько раз, проходя мимо Марсова поля, Пушкин видел: мороз ли, зной ли — солдаты на плацу. Их выводят задолго до назначенного часа, и они ждут, маются. За спиной тяжелый ранец, на голове высокий кивер с аршинным султаном, который колышется на ветру. Шея стиснута «до удавления» жестким воротником, грудь — скрещенными ремнями. Солдаты ждут… И вот начинается учение. Тут уж не зевай. Действуй быстро, ловко. Выполняй все точно. Гляди бодро, весело. А не то… Пушкин еще в Лицее слышал: когда придворный лакей подает царю стакан воды, Александр встает и кланяется. А в войсках — «зеленая улица», целые погосты из могил засеченных солдат.

Солдаты сложили сказку.

Однажды уговорил черт солдата продать свою душу. Солдат согласился, с условием, что черт отслужит за него срок — двадцать пять лет. Стал черт солдатом. Но недолго служил. Скоро ему от палок, зуботычин, муштры сделалось так жутко, что он бросил к ногам солдата всю амуницию и, забыв про многострадальную солдатскую душу, поскорей убрался в ад.

Служить в столичных полках становилось все труднее. Аракчеев сам подбирал для них командиров, которые, «беспрестанно содержа солдат в труде и поте, выбьют из них дурь».

Не таких впечатлений хотелось Пушкину. Он мечтал о другом. Ходили слухи, что Россия объявит войну Турции, чтобы освободить греков. Не раз приходилось слышать толки:

— Что, батюшка, говорят, будто наши идут в Туречину?

— Пустяки.

— То-то, родной. Вот уж три года нет от моего грамотки.

— А где твой муж?

— Погонщик в Могилеве.

— Присылает он тебе что?

— Малое дело, батюшка. Да и где взять солдатушке.

А что, если действительно пойдут «в Туречину»? Об этом говорили и в свете. Тогда надо служить на юге, поближе к тем местам.

Случай, казалось бы, представился. Как раз в это время один из знакомых Пушкина, генерал Павел Дмитриевич Киселев, получил назначение на Украину, в подольское местечко Тульчин, и пообещал Пушкину, что возьмет его к себе.

О Тульчине Пушкин слышал от приезжающих офицеров. Местечко невелико, но красиво. Это владение графа Мстислава Потоцкого перешло к России от Польши. Там великолепный дворец и обширный парк, где хозяин разрешает бывать и офицерам. В Тульчине квартирует штаб 2-й армии. Молодые офицеры собираются по вечерам в доме Пестеля, адъютанта главнокомандующего, и в других домах. Есть и светские развлечения.

Александр Иванович Тургенев писал Вяземскому, что Пушкин «не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною». Слух об этом дошел и в Неаполь к Батюшкову.

«Жаль мне бедного Пушкина! — писал Батюшков Гнедичу. — Не бывать ему хорошим офицером, а одним хорошим поэтом менее. Потеря ужасная для поэзии».

Это было в конце мая, а в начале июня Пушкин тяжело заболел. Его вновь посетила старая знакомая — горячка. Он метался в жару. Ему обрили голову. Снова, как и год назад, Лейтон не за что не ручался.

И опять сильный организм поборол болезнь.

Болезнь несколько поумерила его воинственный пыл. К тому же из Тульчина ему не слали вестей. Генерал Киселев не торопился. Когда же Пушкин пожаловался на это другому генералу — Алексею Федоровичу Орлову, то услышал в ответ:

— Тульчин вам ни к чему, и военная служба тоже. В Петербурге ли, в Тульчине ли — служба везде служба. Вам надобно романтики, а это пот и кровь. Сказывают, под Харьковом, в Чугуеве, восстал уланский полк. Противятся начальству, не желают военного поселения. Не угодно ли вместо подвигов усмирять бунтовщиков…

Орлов знал, что говорил. Он сам командовал конным гвардейским полком и видел, что творится в армии. Возражать было нечего. Пришлось согласиться.

10 июля Пушкин получил в Иностранной коллегии разрешение выехать из Петербурга, но не в Тульчин, а в «здешнюю губернию» по собственным делам.

В тот же день он отправился в Михайловское — «под сень дедовских лесов».

Он ехал не только «без доломана, без усов», но и без волос. Волосы после болезни едва начали отрастать.

«Деревня»

В Михайловском, как и два года назад, приветливо шумели деревья старого парка, пестрели луга, сверкала на солнце гладь озер и Сороти. Только не было здесь больше бабушки Марии Алексеевны.

Она умерла летом прошедшего 1818 года. Повсюду: и на усадьбе, и в доме — еще не исчезли следы ее умелого хозяйствования, заботливого попечения и любви к порядку. И это особенно бросалось в глаза после неустроенности и безалаберности их петербургской квартиры.