УИС в центральной заводской лаборатории ОАО «СПАРК»

Сервисный центр в г. Веракрус (Мексика)

Контрольно-проверочные комплексы КПК предназначены для оснащения лабораторий АТБ авиакомпаний и ТЭЧ государственной авиации. КПК используются для диагностирования оборудования вертолетов Ми-8, Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-17, Ми-17-1В, Ми-171, Ми-172 при выполнении их технического обслуживания.

Принцип работы КПК основан на применении цифровых технологий и устройств высокой точности измерений. Агрегаты и оборудование вертолетов, диагностируемые на одном КПК, подобраны по своей функциональной принадлежности. КПК проводят диагностирование агрегатов и оборудования вертолетов в полном соответствии с действующей эксплуатационно-технической документацией.

Основные преимущества контрольнопроверочного оборудования нового поколения производства НПО «СПАРК» — высокие производительность и эффективность труда; высокое качество и объективность контроля параметров узлов и агрегатов; высокое качество настройки параметров тестируемых узлов и агрегатов; многократное сокращение площадей для размещения стендового оборудования; возможность автоматизированного ведения электронных баз данных ремонтируемых и обслуживаемых узлов и агрегатов, что гарантированно снижает возможность использования контрафактной продукции; автоматизированное накопление статистической информации о характерных отказах для анализа и выработки решения по устранению причин их возникновения; значительное сокращение энергопотребления; высокая культура производства.

Методические основы системных исследований ВК

В.С. Платунов

На Пятом форуме Российского вертолетного общества, состоявшемся в 2002 году, было принято решение об учреждении специальной лекции имени академика Б.Н. Юрьева. Почетное право прочитать такую лекцию присуждается известным отечественным специалистам в области вертолетостроения. На Восьмом форуме РосВО, прошедшем в марте 2008 года, такое право получил ведущий научный сотрудник ФГУ «30 ЦНИИ Минобороны России», доктор технических наук, профессор В.С. ПЛАТУНОВ. Свое выступление он посвятил методологическим вопросам системных военнонаучных исследований вертолетных комплексов (ВК) по обоснованию концепций, технических обликов и требований к перспективным ВК (боевым, транспортно-десантным, многоцелевым). Публикуем журнальный вариант доклада.

Ми-35

Современные вертолетные комплексы военного назначения — сложные и дорогостоящие технические объекты, над их созданием в течение длительного времени трудятся целые коллективы конструкторских и научных организаций. А «жизненный» цикл таких объектов, включающий в себя обоснование, разработку, постройку и испытания опытных образцов, серийное производство и последующую эксплуатацию, занимает десятки лет. Принятие ошибочных, недостаточно продуманных и плохо обоснованных решений по созданию новых образцов ВК может привести к потере времени и неоправданным материальным затратам. Вот почему начальные этапы проработки перспективных ВК и, прежде всего, этапы концептуальных и обликовых исследований вертолетной техники, которые завершаются обоснованием тактикотехнических требований и разработкой проектов ТТЗ на ВК, играют весьма значительную роль.

Методология формирования ВК, научно-методический и программный аппарат, созданные на основе системного подхода, позволяют решать большое количество практических задач в процессе обоснования, создания и сопровождения разработки ВК различного назначения с учетом ключевых оперативно-тактических, научно-технических и производственно-экономических факторов. Решение этих задач базируется на широком использовании современных математических методов, новых информационных технологий и вычислительной техники.

Разветвленная система методик синтеза вертолетных комплексов позволяет, опираясь на достижения отечественной и зарубежной науки и техники, определять их оптимальный технический облик (включая основные ТТХ), проводить всестороннюю сравнительную оценку предложенных вариантов и на этой основе разрабатывать проекты ТТЗ на новые и модернизируемые образцы вертолетной техники. Кроме того, такой подход позволяет обосновывать предложения по типажу и техническому облику ВК для систем и программ вооружения, по концепциям развития военной авиации. Наиболее ярким примером воплощения системного подхода по обоснованию перспектив развития АВ и требований к ним является разработка в 30 ЦНИИ МО РФ системы автоматизированного формирования авиационных комплексов (САФАК).

САФАК позволила автоматизировать процесс военно-научных исследований и обоснований АВ различного назначения, увязать основную часть отдельных методик, моделей и программ в области синтеза летательных аппаратов, двигателей, БРЭО, вооружения в единую систему, обеспечивающую решение многих практических задач с меньшими затратами и более высоким качеством. В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию автоматизированной системы формирования вертолетных комплексов различного назначения (боевых, транспортно-десантных и многоцелевых).

Создание новых образцов ВК, как показывает многолетняя практика опытного строительства авиационной техники в нашей стране и за рубежом, имеет два этапа. Первый — этап обоснования и проработки концепций новых образцов ВК и создания экспериментальных (демонстрационных) образцов или их основных элементов (этап создания научно-технического задела, необходимого для начала ОКР по новым ВК). Второй — этап опытно-конструкторских работ с реализацией всех основных стадий, определенных нормативно-техническими документами по созданию авиационной техники военного назначения и действующими общими техническими требованиями (ОТТ ВВС).

Военно-научные исследования по обоснованию перспектив развития ВК и требований к ним выполняются поэтапно (с достаточным упреждением) до начала ОКР, чтобы можно было выполнить весь цикл необходимых исследований и проработок еще до создания новых образцов. Поэтому исследования по формированию ВК распадаются на ряд частных взаимоувязанных задач, другими словами, задача по формированию вертолетного комплекса становится задачей нестационарного математического программирования.

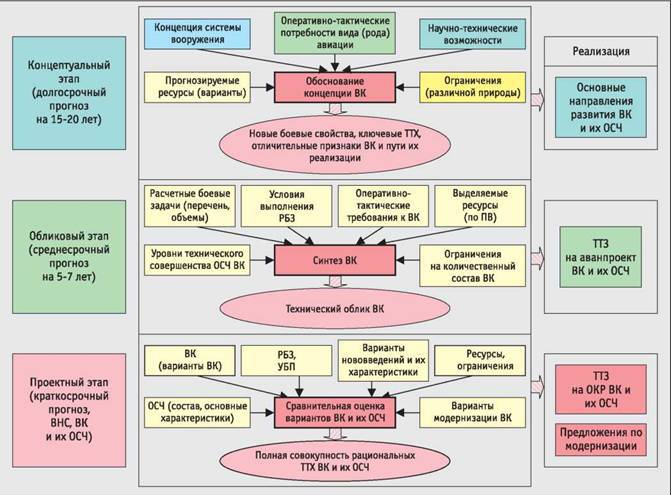

Рис. 1. Основные задачи и этапы военно-научных исследований по формированию вертолетных комплексов

Формирование ВК выполняется на трех этапах военно-научных исследований: концептуальном (этапе обоснования концепций перспективных образцов, определяющих главную идею ВК в системе вооружения определенного рода авиации), обликовом (этапе синтеза ВК, оптимизации его основных ТТХ, конструктивноаэродинамической схемы и основных технических параметров), проектном (этапе уточнения отдельных ТТХ, принятых к реализации на этапе проектирования). Последовательность выполнения работ наглядно показана на рис. 1.

На концептуальном этапе формируется долгосрочный (на 15–20 лет вперед) прогноз основных направлений развития вертолетного комплекса. Исходными данными такого прогноза являются оперативно-тактические потребности родов авиации, научно-технические возможности и прогнозируемые ресурсы.

На обликовом этапе выполняется среднесрочный прогноз, базирующийся уже на более конкретных сведениях о ВК, сроках и масштабах их производства, потребных и выделяемых ресурсах, технологиях, которые реально могут быть использованы при разработке и создании новых образцов. К этому этапу более детально прорабатываются перечень и объемы расчетных боевых задач и условия их выполнения, а также основные оперативно-тактические требования. Информация, имеющаяся на обликовом этапе, позволяет выполнить оптимизацию основных ТТХ и определить содержание ТТЗ на разработку аванпроекта.